本項では日本国内の交直両用車両について種類別にまとめています.

交直セクションを通過して交流・直流両区間の直通運転を行うためにはどちらの電化区間でも走行可能な交直両用電車・機関車が必要となりますが,交流専用電車・機関車の場合,比較的古い時代から変圧器のタップ(巻き数)制御を行うことによりモーターにかかる電圧を比較的自由に制御する技術が確立していました.また,サイリスタなどの半導体素子を用い,交流の1サイクル内における通電時間の割合を制御することも可能で(位相制御),効率や粘着制御などで抵抗制御方式の直流電車よりも有利な面があります.しかし,直流区間においては変圧器やサイリスタによる電圧や位相制御ができないため,かつての交直両用電車・機関車では抵抗制御方式の直流電車の入力側に変圧器と整流器を追加して車上で直流に変換する方式になっていました.そのため装置の多さによる車体重量の増加を招き,効率の面でも交流専用車と比較して見劣りするなど,デメリットが目立っていました.

近年の半導体技術の進歩によって,これまで速度制御が難しく鉄道車両の主電動機に用いることが難しかった三相交流誘導電動機を,周波数と電圧の両方を変化させることで自由に速度制御できるようになりました(VVVFインバータ制御).VVVFインバータ制御車では,交流専用車の場合でも交流をいったん直流に変換してからインバータに入力する必要があるため,交流専用車と交直両用車の仕組みは交直切換に関する部分を除いて基本的に同じとなります.そのため,現在では交直両用車の交流専用車に対する相対的なデメリットはほぼ無くなっているといえます.さらに,従来の抵抗制御の直流電車よりも粘着制御などが容易になったため,現在では,交流・直流両区間の直通運転列車を持つJR東日本・JR西日本が特急形・近郊形・通勤形など,様々な用途に合わせた交直両用電車の開発・投入を行っています.また,JR貨物も在来車の老朽取り替えや機関車交換を省くことによる貨物輸送のスピードアップなどのため,新形式の交直両用機関車を開発しています.

ちなみにJR九州も関門トンネルや筑肥線などの直流区間を有していますが,関門トンネルの直流区間は交流区間と比べて距離が短く,一方の筑肥線では交流電化の他線区と独立しており直通乗り入れをしないことなどから,これまでのところは交直両用電車の新規開発は行っていません.しかしながら現在使用されている415系で経年劣化による故障の増加が目立っているようで,早晩何らかの対策を迫られるものと思われます.

1) 401・403系.常磐線取手以北の交流電化用に登場した50Hz専用車.2008年までに全車廃車となりました.

1) 401・403系.常磐線取手以北の交流電化用に登場した50Hz専用車.2008年までに全車廃車となりました. 2) 413系.JR西日本およびあいの風富山鉄道に所属し,北陸本線や同線の第3セクター移管区間などで用いられている両開き2扉の近郊型交直両用電車.

2) 413系.JR西日本およびあいの風富山鉄道に所属し,北陸本線や同線の第3セクター移管区間などで用いられている両開き2扉の近郊型交直両用電車. 3) 415系.JR九州に所属し,山陽本線,鹿児島本線などで活躍中です.かつてはJR東日本にも所属し常磐線,水戸線などで活躍していましたがこちらはすでに全車廃車となりました.

3) 415系.JR九州に所属し,山陽本線,鹿児島本線などで活躍中です.かつてはJR東日本にも所属し常磐線,水戸線などで活躍していましたがこちらはすでに全車廃車となりました. 4) 415系800番台.JR西日本に所属する唯一の415系ですが,オリジナルの415系とは関係なく,1991年の七尾線直流電化用に特急「北近畿」用485系の183系化で捻出した交流機器を113系800番台に搭載して誕生しました.

4) 415系800番台.JR西日本に所属する唯一の415系ですが,オリジナルの415系とは関係なく,1991年の七尾線直流電化用に特急「北近畿」用485系の183系化で捻出した交流機器を113系800番台に搭載して誕生しました. 5) 415系1500番台.211系に準じた車体・外観を持ったステンレス車.JR東日本に所属し,水戸線で活躍していますが2016年3月のダイヤ改正で定期運用が終了となる予定です.

5) 415系1500番台.211系に準じた車体・外観を持ったステンレス車.JR東日本に所属し,水戸線で活躍していますが2016年3月のダイヤ改正で定期運用が終了となる予定です. 6) 415系1500番台.211系に準じた車体・外観を持ったステンレス車.JR九州に所属し,山陽本線(下関-門司間),鹿児島本線,日豊本線などで活躍中です.

6) 415系1500番台.211系に準じた車体・外観を持ったステンレス車.JR九州に所属し,山陽本線(下関-門司間),鹿児島本線,日豊本線などで活躍中です. 7) 417系の制御車クハ416.JR東日本に所属し,東北本線黒磯以北の交流20kV50Hz区間の普通電車用として活躍していましたが,2007年1月に運用を終了・その後廃車となりました.

7) 417系の制御車クハ416.JR東日本に所属し,東北本線黒磯以北の交流20kV50Hz区間の普通電車用として活躍していましたが,2007年1月に運用を終了・その後廃車となりました. 8) 419系.583系寝台電車を近郊型に改造して誕生.写真は中間電動車モハネ583の先頭車化改造により生まれたクモハ419形で,その独特な外観から「食パン電車」と呼ばれていましたが,2011年3月のダイヤ改正で定期運用が終了となり,2012年中に全車廃車となりました.

8) 419系.583系寝台電車を近郊型に改造して誕生.写真は中間電動車モハネ583の先頭車化改造により生まれたクモハ419形で,その独特な外観から「食パン電車」と呼ばれていましたが,2011年3月のダイヤ改正で定期運用が終了となり,2012年中に全車廃車となりました. 9) 外観上は種車であるクハネ581形の原型を比較的保っていたクハ419.

9) 外観上は種車であるクハネ581形の原型を比較的保っていたクハ419. 10) 直流/交流60Hz両用の急行型475系の制御電動車クモハ475.電動車モハ474とMc-Mユニットを組んでいました.なお,米原方には455系の制御車クハ455が連結されていました.

10) 直流/交流60Hz両用の急行型475系の制御電動車クモハ475.電動車モハ474とMc-Mユニットを組んでいました.なお,米原方には455系の制御車クハ455が連結されていました. 11) 国鉄交直流急行色に塗られた475系.廃止(LRT化)直前の富山港線で運用され,その後北陸本線・湖西線の普通列車に充当されていました.北陸本線長浜-敦賀間直流化切替前日の2006年9月23日には,直流化を記念して「リバイバルくずりゅう」として金沢-米原間を1往復しました.

11) 国鉄交直流急行色に塗られた475系.廃止(LRT化)直前の富山港線で運用され,その後北陸本線・湖西線の普通列車に充当されていました.北陸本線長浜-敦賀間直流化切替前日の2006年9月23日には,直流化を記念して「リバイバルくずりゅう」として金沢-米原間を1往復しました. 12) 近年JR西日本が進める地方線区での単色化に伴い,青1色に塗り替えられた475系.2015年3月のダイヤ改正で定期運用が終了となりました.

12) 近年JR西日本が進める地方線区での単色化に伴い,青1色に塗り替えられた475系.2015年3月のダイヤ改正で定期運用が終了となりました. 13) 455系の制御車クハ455.北陸本線では米原方に連結されていました.

13) 455系の制御車クハ455.北陸本線では米原方に連結されていました. 14) 2001年3月当時,仙山線で運用されていた455系.

14) 2001年3月当時,仙山線で運用されていた455系. 15) 457系の制御電動車クモハ457.50Hz/60Hz対応でしたがJR東日本の50Hz区間には基本的に入線することは無く,475系などと共通運用されていました.

15) 457系の制御電動車クモハ457.50Hz/60Hz対応でしたがJR東日本の50Hz区間には基本的に入線することは無く,475系などと共通運用されていました. 16) 457系の電動車モハ456.クモハ457とMc-Mユニットを組む50Hz/60Hz対応車.

16) 457系の電動車モハ456.クモハ457とMc-Mユニットを組む50Hz/60Hz対応車. 17) 471系の60Hz専用制御電動車クモハ471.

17) 471系の60Hz専用制御電動車クモハ471. 18) JR東日本の4扉通勤型交直両用電車E501系.常磐線で取手以北の交流50Hz区間に乗り入れる快速電車に使用されていましたが,現在は常磐線の上野口から撤退し土浦以北および水戸線で使用されています.登場当初は制御装置にドイツ シーメンス社のGTO VVVFインバータが用いられており,発車・停車時に独特な音階を奏でていましたが,機器更新に伴いIGBTインバーターに交換されたため聞けなくなりました.

18) JR東日本の4扉通勤型交直両用電車E501系.常磐線で取手以北の交流50Hz区間に乗り入れる快速電車に使用されていましたが,現在は常磐線の上野口から撤退し土浦以北および水戸線で使用されています.登場当初は制御装置にドイツ シーメンス社のGTO VVVFインバータが用いられており,発車・停車時に独特な音階を奏でていましたが,機器更新に伴いIGBTインバーターに交換されたため聞けなくなりました. 19) JR西日本初の近郊形交直両用電車521系.2010年3月ダイヤ改正以後,運用区間が北陸本線金沢までに拡大されました.2015年3月のダイヤ改正以後,北陸本線の金沢~倶利伽羅間を受け継いだIRいしかわ鉄道と同様に倶利伽羅~市振間を受け継いだあいの風とやま鉄道にも所属・運用されています.

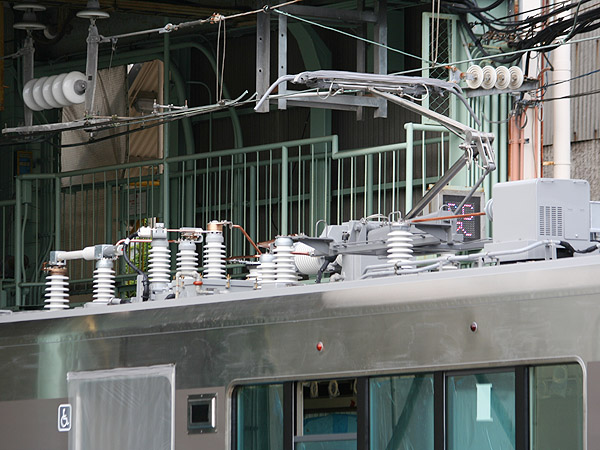

19) JR西日本初の近郊形交直両用電車521系.2010年3月ダイヤ改正以後,運用区間が北陸本線金沢までに拡大されました.2015年3月のダイヤ改正以後,北陸本線の金沢~倶利伽羅間を受け継いだIRいしかわ鉄道と同様に倶利伽羅~市振間を受け継いだあいの風とやま鉄道にも所属・運用されています. 20) クハ520のパンタグラフ周辺部(公道から撮影).左端は主ヒューズ,その横が交直切替器です.シングルアームパンタグラフの台座の向こう側に交流避雷器と真空遮断機(VCB)が見えます.パンタグラフの右側にある箱状の機器は計器用変圧器だと思われます.

20) クハ520のパンタグラフ周辺部(公道から撮影).左端は主ヒューズ,その横が交直切替器です.シングルアームパンタグラフの台座の向こう側に交流避雷器と真空遮断機(VCB)が見えます.パンタグラフの右側にある箱状の機器は計器用変圧器だと思われます. 21) JR東日本の一般型交直両用電車E531系.最高速度130km/hの性能を持ち,常磐線の快速・特別快速電車に運用される他,水戸線や東北本線黒磯-新白河間でも運用されています.

21) JR東日本の一般型交直両用電車E531系.最高速度130km/hの性能を持ち,常磐線の快速・特別快速電車に運用される他,水戸線や東北本線黒磯-新白河間でも運用されています. 22) 首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)TX2000系.TX1000系が直流専用で守谷止まりの区間列車に使用されているのに対し,交直両用のTX2000系は守谷以北の交流区間に乗り入れる快速・区間快速列車として運用されています.

22) 首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)TX2000系.TX1000系が直流専用で守谷止まりの区間列車に使用されているのに対し,交直両用のTX2000系は守谷以北の交流区間に乗り入れる快速・区間快速列車として運用されています. 23) 485系.かつては電化区間であればどこでも走れる特急電車として日本全国を駆け抜けていましたが,運用範囲は徐々に縮小し,2016年3月ダイヤ改正での「白鳥」廃止により運用を終了しました.

23) 485系.かつては電化区間であればどこでも走れる特急電車として日本全国を駆け抜けていましたが,運用範囲は徐々に縮小し,2016年3月ダイヤ改正での「白鳥」廃止により運用を終了しました. 24) 485系,元「スーパー雷鳥」用の展望グリーン車.スーパー雷鳥の「サンダーバード」への統合に伴い「しらさぎ」用塗色とされましたが,こちらもすぐに683系電車に置き換えられたため,国鉄色に再度塗り替えられて「雷鳥」廃止まで活躍していました.

24) 485系,元「スーパー雷鳥」用の展望グリーン車.スーパー雷鳥の「サンダーバード」への統合に伴い「しらさぎ」用塗色とされましたが,こちらもすぐに683系電車に置き換えられたため,国鉄色に再度塗り替えられて「雷鳥」廃止まで活躍していました. 25) 485系.初期形のボンネット型先頭車クハ481.現在はすべて廃車となっています.

25) 485系.初期形のボンネット型先頭車クハ481.現在はすべて廃車となっています. 26) 485系1000番台.JR東日本新潟車両センターに所属していた上沼垂色.

26) 485系1000番台.JR東日本新潟車両センターに所属していた上沼垂色. 27) 485系ジョイフルトレイン「きらきらうえつ」.臨時列車ではありますが現在も運行されています.

27) 485系ジョイフルトレイン「きらきらうえつ」.臨時列車ではありますが現在も運行されています. 28) 485系3000番台.JR東日本に所属し,先頭部を中心に大幅な改造が施されています.主に「北越」・「いなほ」などに運用されていましたが,2016年3月のダイヤ改正により定期運用を終了しました.

28) 485系3000番台.JR東日本に所属し,先頭部を中心に大幅な改造が施されています.主に「北越」・「いなほ」などに運用されていましたが,2016年3月のダイヤ改正により定期運用を終了しました. 29) 489系の制御車クハ489.碓氷峠通過(EF63型電気機関車との協調運転)用として登場しました.写真撮影時は485系編成の先頭車として組み込まれていました.

29) 489系の制御車クハ489.碓氷峠通過(EF63型電気機関車との協調運転)用として登場しました.写真撮影時は485系編成の先頭車として組み込まれていました. 30) 583系寝台電車.かつては昼夜兼行の特急列車として東北本線・山陽本線などで幅広く活躍していましたが,JR東日本に波動輸送用として1編成のみ残存していた編成も2017年4月に引退し全車廃車となりました..

30) 583系寝台電車.かつては昼夜兼行の特急列車として東北本線・山陽本線などで幅広く活躍していましたが,JR東日本に波動輸送用として1編成のみ残存していた編成も2017年4月に引退し全車廃車となりました.. 31) 651系.常磐線 日暮里(上野)-岩沼(仙台)間で特急「スーパーひたち」として活躍していましたが,E653系,およびその後継のE657系に置き換えられ,現在は交流機器の切り離し・使用停止を行ったうえで185系の置き換え用として高崎線方面の特急「あかぎ」,「スワローあかぎ」,「草津」などに投入されています.

31) 651系.常磐線 日暮里(上野)-岩沼(仙台)間で特急「スーパーひたち」として活躍していましたが,E653系,およびその後継のE657系に置き換えられ,現在は交流機器の切り離し・使用停止を行ったうえで185系の置き換え用として高崎線方面の特急「あかぎ」,「スワローあかぎ」,「草津」などに投入されています. 32) E653系.JR東日本が特急「ひたち」に使用されていた485系を置き換えるために投入した新型特急電車.特急「フレッシュひたち」に充当されていましたが,現在は後継のE657系導入に伴い常磐線から撤退し,主に羽越本線の特急「いなほ」に投入されています.

32) E653系.JR東日本が特急「ひたち」に使用されていた485系を置き換えるために投入した新型特急電車.特急「フレッシュひたち」に充当されていましたが,現在は後継のE657系導入に伴い常磐線から撤退し,主に羽越本線の特急「いなほ」に投入されています. 33) E657系.651系およびE653系の後継として登場した常磐線用の新型特急電車.「ひたち」「ときわ」に投入されています.

33) E657系.651系およびE653系の後継として登場した常磐線用の新型特急電車.「ひたち」「ときわ」に投入されています. 34) 681系.485系の置き換え用としてJR西日本が投入した北陸本線用の新型特急電車.おもに「サンダーバード」に充当されています.

34) 681系.485系の置き換え用としてJR西日本が投入した北陸本線用の新型特急電車.おもに「サンダーバード」に充当されています. 35) 681系2000番台.北越急行ほくほく線経由で金沢-越後湯沢を結ぶ特急「はくたか」として運用され,北越急行内では在来線日本最速の160km/h運転を行っていましたが,2015年3月ダイヤ改正で北陸新幹線長野-金沢間が開業,「はくたか」が廃止となったため,全車JR西日本に移り,特急「しらさぎ」に投入されています.

35) 681系2000番台.北越急行ほくほく線経由で金沢-越後湯沢を結ぶ特急「はくたか」として運用され,北越急行内では在来線日本最速の160km/h運転を行っていましたが,2015年3月ダイヤ改正で北陸新幹線長野-金沢間が開業,「はくたか」が廃止となったため,全車JR西日本に移り,特急「しらさぎ」に投入されています. 36) 683系.485系の置き換え・681系の後継としてJR西日本が投入した新型特急電車.現在の北陸本線の主力となっています.

36) 683系.485系の置き換え・681系の後継としてJR西日本が投入した新型特急電車.現在の北陸本線の主力となっています. 37) E001形 電車と電気式気動車のメカニズムを併せ持つ,クルージングトレイン「四季島」専用車両.直流1500V,交流20kV 50/60Hzおよび青函トンネルの交流25kV 50Hzの4電源に対応しており,さらに発電用のディーゼルエンジンを駆動することで非電化区間でも走行が可能です.

37) E001形 電車と電気式気動車のメカニズムを併せ持つ,クルージングトレイン「四季島」専用車両.直流1500V,交流20kV 50/60Hzおよび青函トンネルの交流25kV 50Hzの4電源に対応しており,さらに発電用のディーゼルエンジンを駆動することで非電化区間でも走行が可能です. 38) クモヤ442・443.交直両用の電気検測試験車.485系に準じた車体を持ち,JR西日本,九州管内の交流・直流両区間で架線・ATS・軌道回路などの検査・測定を行っています.

38) クモヤ442・443.交直両用の電気検測試験車.485系に準じた車体を持ち,JR西日本,九州管内の交流・直流両区間で架線・ATS・軌道回路などの検査・測定を行っています. 39) EF81(ローズピンク塗色の原型車).主に日本海縦貫線(東海道本線・湖西線・北陸本線・信越本線・羽越本線・奥羽本線)において寝台特急「日本海」やコンテナ貨物列車などを牽引していましたが日本海縦貫線の寝台特急全廃や後継のEF510の増備により急速にその数を減らしています.写真は2006年限りで引退した12系和風客車「わくわく団らん」を牽引中の姿です.

39) EF81(ローズピンク塗色の原型車).主に日本海縦貫線(東海道本線・湖西線・北陸本線・信越本線・羽越本線・奥羽本線)において寝台特急「日本海」やコンテナ貨物列車などを牽引していましたが日本海縦貫線の寝台特急全廃や後継のEF510の増備により急速にその数を減らしています.写真は2006年限りで引退した12系和風客車「わくわく団らん」を牽引中の姿です. 40) EF81.豪華寝台特急列車「トワイライトエクスプレス」牽引用として,客車に合わせた塗色で登場しました.

40) EF81.豪華寝台特急列車「トワイライトエクスプレス」牽引用として,客車に合わせた塗色で登場しました. 41) EF81.JR東日本所属の赤2号塗色.常磐線などで貨物列車などの牽引に当たっています.

41) EF81.JR東日本所属の赤2号塗色.常磐線などで貨物列車などの牽引に当たっています. 42) EF81.豪華寝台特急「カシオペア」牽引用の専用機でしたが,EF510-500番台に置き換えられました.しかし,その後も災害による上越線・羽越線経由の迂回運転などで何度か「北斗星」を牽引しました.現在でも「カシオペア」の準定期的運行終了後に時折運転されている臨時列車の運転の際には,その牽引の任にあたることがあります.

42) EF81.豪華寝台特急「カシオペア」牽引用の専用機でしたが,EF510-500番台に置き換えられました.しかし,その後も災害による上越線・羽越線経由の迂回運転などで何度か「北斗星」を牽引しました.現在でも「カシオペア」の準定期的運行終了後に時折運転されている臨時列車の運転の際には,その牽引の任にあたることがあります. 43) EF81.「北斗星」牽引用で側面に流れ星が描かれています.「北斗星」の牽引機は「カシオペア」と同じく,EF510-500番台に交代しました.

43) EF81.「北斗星」牽引用で側面に流れ星が描かれています.「北斗星」の牽引機は「カシオペア」と同じく,EF510-500番台に交代しました. 44) EF81-300番台.天井からの漏水(海水)対策用としてステンレス製の車体を持つ関門トンネルの専用機.写真はステンレスの上からローズピンクに塗装された301号機.

44) EF81-300番台.天井からの漏水(海水)対策用としてステンレス製の車体を持つ関門トンネルの専用機.写真はステンレスの上からローズピンクに塗装された301号機. 45) EF81-300番台.こちらはステンレス地で無塗装のままの303号機.

45) EF81-300番台.こちらはステンレス地で無塗装のままの303号機. 46) EF81-400番台.関門トンネルを通過する貨物列車専用機.

46) EF81-400番台.関門トンネルを通過する貨物列車専用機. 47) EF81-450番台.関門トンネルを通過する貨物列車専用機でしたが,写真の455号機は現在は富山機関区に転属しています.

47) EF81-450番台.関門トンネルを通過する貨物列車専用機でしたが,写真の455号機は現在は富山機関区に転属しています. 48) EF81-500番台.日本海縦貫線の貨物列車用としてJR化後に新造されました.

48) EF81-500番台.日本海縦貫線の貨物列車用としてJR化後に新造されました. 49) EF510.EF81の後継機として登場したJR貨物の新鋭機.日本海縦貫線で高速コンテナ貨物列車などを牽引しています.

49) EF510.EF81の後継機として登場したJR貨物の新鋭機.日本海縦貫線で高速コンテナ貨物列車などを牽引しています. 50) EF510-500番台.寝台特急「北斗星」を牽引していたEF81を置き換えるために導入されましたが,同列車の廃止に伴い写真の504号機を含めた全機がJR貨物に移籍となり,現在は日本海縦貫線を中心に活躍しています.

50) EF510-500番台.寝台特急「北斗星」を牽引していたEF81を置き換えるために導入されましたが,同列車の廃止に伴い写真の504号機を含めた全機がJR貨物に移籍となり,現在は日本海縦貫線を中心に活躍しています. 51) EF510-500番台.509・509号機は「カシオペア」専用機として客車に合わせた塗装となっていますが,2016年3月のダイヤ改正を前に「カシオペア」の準定期的な運行が終了となったため,他の500番台同様,JR貨物に移籍となりました.

51) EF510-500番台.509・509号機は「カシオペア」専用機として客車に合わせた塗装となっていますが,2016年3月のダイヤ改正を前に「カシオペア」の準定期的な運行が終了となったため,他の500番台同様,JR貨物に移籍となりました. 52) EH500.首都圏と北海道を通して牽引し,EF65,ED75,ED79などを置き換えるために誕生しました.2車体・8軸駆動が特徴で,「ECO-POWER金太郎」という愛称を持っています.2016年3月の北海道新幹線の開業に伴い海峡線の架線電圧が20kV→25kVに昇圧されたため,海峡線内の運用を後継のEH800に譲って青森以南の運用となり北海道内からは撤退しました.

52) EH500.首都圏と北海道を通して牽引し,EF65,ED75,ED79などを置き換えるために誕生しました.2車体・8軸駆動が特徴で,「ECO-POWER金太郎」という愛称を持っています.2016年3月の北海道新幹線の開業に伴い海峡線の架線電圧が20kV→25kVに昇圧されたため,海峡線内の運用を後継のEH800に譲って青森以南の運用となり北海道内からは撤退しました. 53) EH500.山陽本線・鹿児島本線の関門トンネル区間で運用されていたEF81を置き換えるため,2007年に門司機関区に配置されました.現在はその運用範囲を鹿児島本線の福岡貨物ターミナルにまで広げています.

53) EH500.山陽本線・鹿児島本線の関門トンネル区間で運用されていたEF81を置き換えるため,2007年に門司機関区に配置されました.現在はその運用範囲を鹿児島本線の福岡貨物ターミナルにまで広げています.