東海道新幹線のデッドセクション

本項では東海道本線の新横浜-京都間の上下線間の渡り線に設置されているデッドセクションについて説明しています

本線上の異相区分方式

交流電化方式の場合,架線に供給される電源の位相は,変電所を境にして起点・終点方面では90°ずれています(方面別き電).また,隣接する変電所同士の位相もずれていることが多いため,変電所と,変電所の中間にある「き電区分所」に異相区分セクションが必要になります.在来線の場合には,トロリー線にFRP(繊維強化プラスチック)製のセクションインシュレータを用いたデッドセクション(異相区分交交セクション)が設置されています.しかし,セクションインシュレータは200km/hを越えるような高速には対応しておらず,加えて常時力行を要求されるため,本線上には編成の最後尾が通過し終わるまで惰行を続ける必要があるデッドセクションの設置は望ましくないと判断された結果,異電源区間の境界に2個のエアセクションで区切られた1km程度の「中セクション」を設け,列車がその中に進入した際に地上側で電源を切り換える,日本独自の「異相区分切替セクション」方式が開発され設置されました.

開業当時の上下別き電

開業時の東海道新幹線では変電所から本線のき電について上下線に位相が90°ずれた電源を供給する「上下別き電」が行われていました.上下別き電は変電所部分に異相区分セクションが無いため,本線上のセクションの数を減らせる利点がある一方で,上下線間の渡り線で異相区分が必要になります.渡り線は短いため異相区分切替セクションの設置は不可能ですが,幸い通過速度が最高でも70km/h程度と低速なため,在来線と似た構造のFRPセクションインシュレータによるデッドセクションを採用することができ,駅構内全体が同相だった両端の東京駅・新大阪駅付近を除く各駅の上下線間渡り線に設置されていました.

編成内の引き通しについて

現在の東海道新幹線では離線時のアーク抑制のため編成内にある2台のパンタグラフが特高圧引き通し線で接続されていますが,この状態では上下線間の渡り線の異相区分交交セクションを短絡してしまいます.加えて,開業時の東海道新幹線で採用されていたBTき電方式の吸上変圧器(BT)セクションが短絡時に帰線電流の吸い上げ能力を失うこともあって,上下別き電・BTき電方式時代には編成内の特高圧母線の引き通しは行われていませんでした.そのため,かつての0系新幹線は16両編成の各2両ユニットに合計8台のパンタグラフが設置されており,離線に伴う派手なスパークを飛ばしながら走行していました.

方向別き電への変更

1991年に東海道新幹線のき電方式がBTき電からATき電に変更された際,同時に上下別き電から,山陽新幹線以後で採用された方面別き電への変更も実施されました.これにより,パンタグラフの離線時のアーク抑制対策として有効な編成内での引き通しが可能となり,高速走行時に大きな騒音源となるパンタグラフの数が最終的には編成あたり2台まで削減されました.

現在の状況とデッドセクションの構造

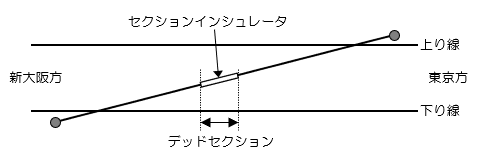

方面別き電への変更以降は上下渡り線の異相区分用デッドセクションは不要となったはずですが,現在(2025年時点)も新横浜-京都間の上下線間の渡り線上のデッドセクションは残されています.両渡り線上に設置されたデッドセクションでは下図のように,渡り線上の架線に2組ずつ合計4つのセクションインシュレータが挿入され,ダイヤモンドクロッシングの部分が無電区間になっています.一方,片渡り線のデッドセクションは中央部にセクションインシュレータが挿入されており,両渡り線のものと比べて無電区間の長さは短くなっています.

ただし,いずれの場合も実際には前述の編成内母線引き通しにより5号車と12号車に搭載されているパンタグラフが電気的に接続されているため,無電区間通過の際にもどちらかのパンタグラフから編成全体に電流が供給され,車上側では電流が中断することは無くなっています.

文中の色のついた部分をクリックすると写真の該当箇所のマークがON/OFFします.

両渡り線上のデッドセクション

両渡り線上のデッドセクション

片渡り線上のデッドセクション

片渡り線上のデッドセクション

1) 東海道新幹線京都駅 新大阪方のシーサスクロッシング(両渡り線)上のデッドセクションを構成するセクションインシュレータ(新大阪寄り).在来線交流区間の交交セクションと似た構造ですが,電圧が25kVと高いためか吊架線を絶縁する懸垂碍子が2重になっています.

1) 東海道新幹線京都駅 新大阪方のシーサスクロッシング(両渡り線)上のデッドセクションを構成するセクションインシュレータ(新大阪寄り).在来線交流区間の交交セクションと似た構造ですが,電圧が25kVと高いためか吊架線を絶縁する懸垂碍子が2重になっています. 2) ダイヤモンドクロッシング上の架線の交差部分.

2) ダイヤモンドクロッシング上の架線の交差部分. 3) 東京寄りのセクションインシュレータ.1)との間で無電区間を構成しています.また,左の架線柱には

3) 東京寄りのセクションインシュレータ.1)との間で無電区間を構成しています.また,左の架線柱には 4) 京都駅のホームから望遠レンズでとらえた両渡り線上のデッドセクション.

4) 京都駅のホームから望遠レンズでとらえた両渡り線上のデッドセクション. 5) 東海道新幹線米原駅構内の新大阪方,ホームから約700mほど先の上下線間にある両渡り線のデッドセクション.

5) 東海道新幹線米原駅構内の新大阪方,ホームから約700mほど先の上下線間にある両渡り線のデッドセクション. 6) 米原駅構内には東京方にも上下線間の片渡り線があり,デッドセクションが設置されています.

6) 米原駅構内には東京方にも上下線間の片渡り線があり,デッドセクションが設置されています. 7) 東海道新幹線名古屋駅 新大阪方のシーサスクロッシング上のデッドセクションを上りホームから見たところ.京都駅のものと同じく,中央のダイヤモンドクロッシングを挟んで4ヶ所にセクションインシュレータがあり,クロッシングの部分が無電区間になっています.

7) 東海道新幹線名古屋駅 新大阪方のシーサスクロッシング上のデッドセクションを上りホームから見たところ.京都駅のものと同じく,中央のダイヤモンドクロッシングを挟んで4ヶ所にセクションインシュレータがあり,クロッシングの部分が無電区間になっています. 8) 地上から見たデッドセクションの全景.

8) 地上から見たデッドセクションの全景. 9) 東京寄りのセクションインシュレータ.京都駅のものと同じ構造です.

9) 東京寄りのセクションインシュレータ.京都駅のものと同じ構造です. 10) 新大阪寄りのセクションインシュレータ.

10) 新大阪寄りのセクションインシュレータ. 11) 名古屋駅14番線到着直前の上り電車から見たセクションインシュレータ(新大阪寄り).

11) 名古屋駅14番線到着直前の上り電車から見たセクションインシュレータ(新大阪寄り). 12) 名古屋駅14番線到着直前の上り電車から見たセクションインシュレータ(東京寄り).

12) 名古屋駅14番線到着直前の上り電車から見たセクションインシュレータ(東京寄り). 13) 新横浜駅の新大阪方の片渡り線に設置されたセクションインシュレータを線路の北側,東京方向から見たところ.横に26kmポストが見えます.

13) 新横浜駅の新大阪方の片渡り線に設置されたセクションインシュレータを線路の北側,東京方向から見たところ.横に26kmポストが見えます. 14) 新横浜駅の新大阪方の片渡り線に設置されたセクションインシュレータを線路の南側から見たところ.

14) 新横浜駅の新大阪方の片渡り線に設置されたセクションインシュレータを線路の南側から見たところ. 15) 新横浜駅の新大阪方の片渡り線に設置されたセクションインシュレータを線路の南側の少し離れた場所から見たところ.

15) 新横浜駅の新大阪方の片渡り線に設置されたセクションインシュレータを線路の南側の少し離れた場所から見たところ. 16) セクションインシュレータの真横をN700Sが通過中.

16) セクションインシュレータの真横をN700Sが通過中. 17) 新横浜駅の新大阪方の片渡り線に設置されたセクションインシュレータを線路の北側,新大阪方向から見たところ.

17) 新横浜駅の新大阪方の片渡り線に設置されたセクションインシュレータを線路の北側,新大阪方向から見たところ. 18) 新横浜駅の東京方にも片渡り線があり,同様にデッドセクションが設置されています.

18) 新横浜駅の東京方にも片渡り線があり,同様にデッドセクションが設置されています. 19) 新横浜駅東京方の片渡り線のデッドセクションを拡大して見たところ.

19) 新横浜駅東京方の片渡り線のデッドセクションを拡大して見たところ. 20) 新横浜駅東京方の片渡り線のデッドセクションの真横には25kmポストがあります.新大阪方のデッドセクション横には26kmポストがあるため,両者はちょうど1km離れていることになります.

20) 新横浜駅東京方の片渡り線のデッドセクションの真横には25kmポストがあります.新大阪方のデッドセクション横には26kmポストがあるため,両者はちょうど1km離れていることになります. 21) 線路東側から見た東京方の片渡り線のデッドセクション.後ろに見える円筒形のビルは新横浜プリンスホテルです.

21) 線路東側から見た東京方の片渡り線のデッドセクション.後ろに見える円筒形のビルは新横浜プリンスホテルです. 22) 東京方の片渡り線のデッドセクションを真横から見たところ.

22) 東京方の片渡り線のデッドセクションを真横から見たところ.