本項ではかつて交流電化試験の基地となり,試験用の交直セクションが設置されていた仙山線作並駅の構内の様子について説明しています.

仙山線は東北本線仙台駅と奥羽本線羽前千歳駅(ただし列車は山形駅まで直通)を結ぶ単線,交流20kV50Hz電化の路線です.1955年から陸前落合駅-熊ヶ根駅間で商用交流による交流電化の試験が行われ,日本で最初の交流電化区間となりました.2年後の1957年には試験区間は仙台-作並間に拡大され,営業運転も開始されました.一方,宮城-山形県境には全長5,361mの仙山トンネルがあり,煤煙のため蒸機の運転は困難であることから,作並駅より山形側は開業当初より直流1500Vで電化されていました.そのため,作並駅は日本で最初の交流・直流の接続点となり,地上切換式の交直セクションが設置されました.また,車上切換の試験も行われました.

仙山線での交流電化試験後,奥羽本線が交流電化されたことに伴い仙山線作並-山形間も交流電化に変更されて仙山線全線が交流電化で統一されたため,1968年9月をもって作並駅の交直セクションは廃止されました.

現在の作並駅には,交流電化発祥の地を示す看板と石碑,および機関区跡の転車台以外,当時の様子を示すものはほとんど残っていません.しかし,当時の写真と比べてみると,山並みなど駅周辺の様子はほとんど変わっていないようです.

1) 作並駅の山形方.遠くに宮城-山形県境の山が見えます.

1) 作並駅の山形方.遠くに宮城-山形県境の山が見えます. 2) 作並駅の仙台方.中央の白い建物は保線・除雪用車両の車庫になっていますが,かつてはこの場所に作並機関区が設置されていました.左端にわずかに当時の転車台が見えます.また,右端の作並こけしのそばに「交流電化の由来」の看板があります.

2) 作並駅の仙台方.中央の白い建物は保線・除雪用車両の車庫になっていますが,かつてはこの場所に作並機関区が設置されていました.左端にわずかに当時の転車台が見えます.また,右端の作並こけしのそばに「交流電化の由来」の看板があります. 3) 構内踏切からプラットホームを見たところ.

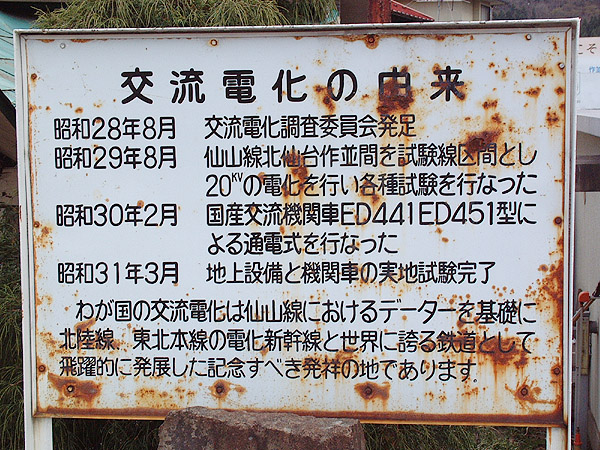

3) 構内踏切からプラットホームを見たところ. 4) 交流電化の由来が書かれた看板.

4) 交流電化の由来が書かれた看板. 5) 「交流電化の由来」看板下にある石碑.当時の作並機関区長の手彫りだそうです.

5) 「交流電化の由来」看板下にある石碑.当時の作並機関区長の手彫りだそうです. 6) 古い駅名標が残っています.作並駅の両隣には,山形方に「八ツ森」,仙台方に「西仙台ハイランド」という臨時駅がありますが書かれていません,

6) 古い駅名標が残っています.作並駅の両隣には,山形方に「八ツ森」,仙台方に「西仙台ハイランド」という臨時駅がありますが書かれていません, 7) 作並駅折り返しの719系仙台行き普通電車(構内踏切から撮影).

7) 作並駅折り返しの719系仙台行き普通電車(構内踏切から撮影). 8) 仙山線運用最終日前日(2001年3月30日)の455系.仙台駅にて撮影

8) 仙山線運用最終日前日(2001年3月30日)の455系.仙台駅にて撮影