交流電化鉄道の変電所では三相交流を単相交流に変換する方法としてスコット結線,変形ウッドブリッジ結線もしくはルーフデルタ結線と呼ばれる,特殊な結線方式の変圧器(トランス)が用いられています.これらの変圧器からは互いに位相が90°ずれた2組の単相交流出力が得られますが,2組の出力の負荷電流を同じにすれば三相入力の各相の電流が同じ,つまり三相平衡の状態になり,三相の2線から直接単相交流を取り出す場合と比較して送電系統側への影響を抑えることができます.

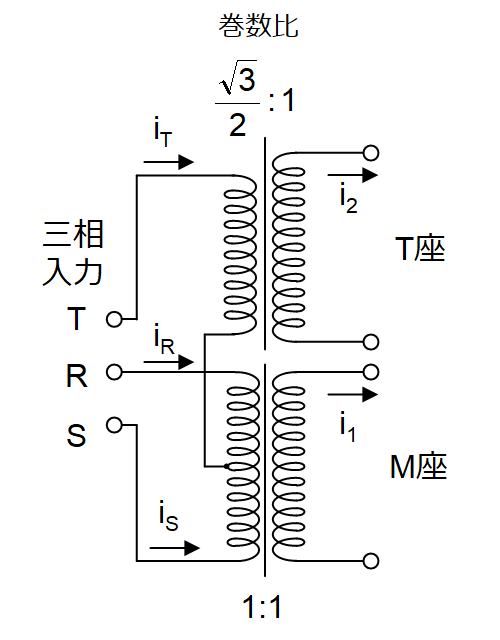

スコット結線の場合

図1に示すスコット結線変圧器において,M座とT座の出力電流をそれぞれi1,i2,三相入力の各相の電流をiR, iS, iTとします.ここで,簡単のためM座変圧器の巻線比を1:1,T座変圧器の巻線比をとします.

M座変圧器の一次入力電流iR,iSは中間タップを境に一次巻線の上下半分ずつを互いに逆方向に流れているため,両者が鉄心に作る磁束は互いに打ち消し合い,二次巻線の電流であるM座出力電流i1との間に式(1)が成り立ちます.

一方,T座変圧器の巻数比はであるため,一次巻線の入力電流iTは出力電流i2の倍になります.

加えて,iTはM座の中間タップの電流でもあるのでiT = -(iR + iS)が成り立ちます.さらに式(1)を代入してiSも消去するとiRは式(3)で表されます.

まとめると,三相各相の入力電流は以下のようになります

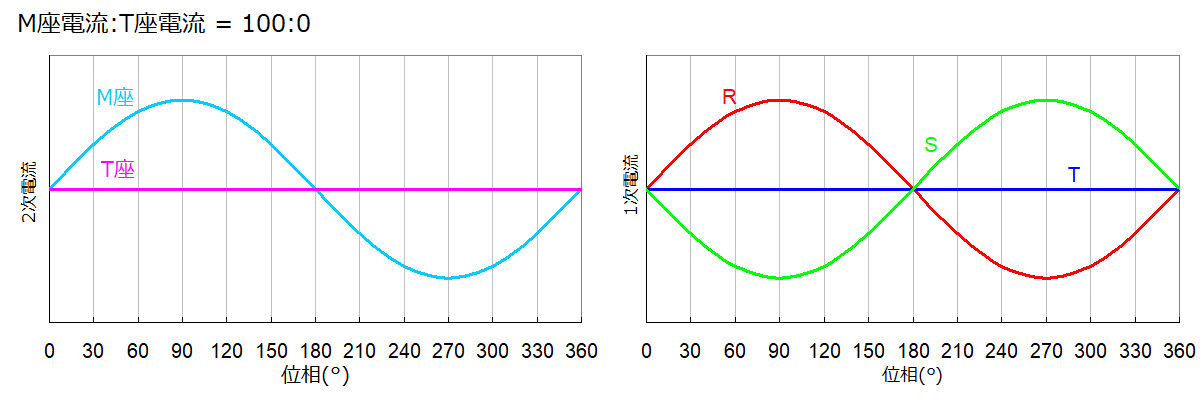

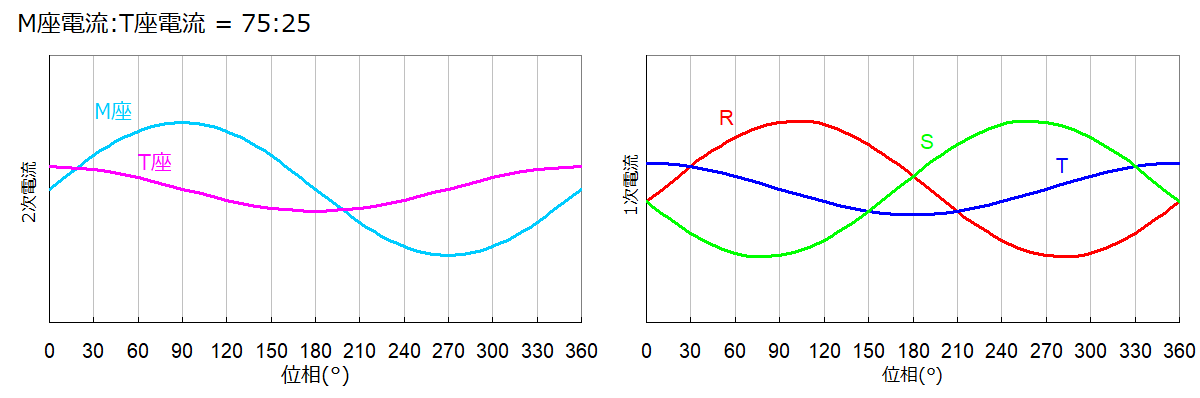

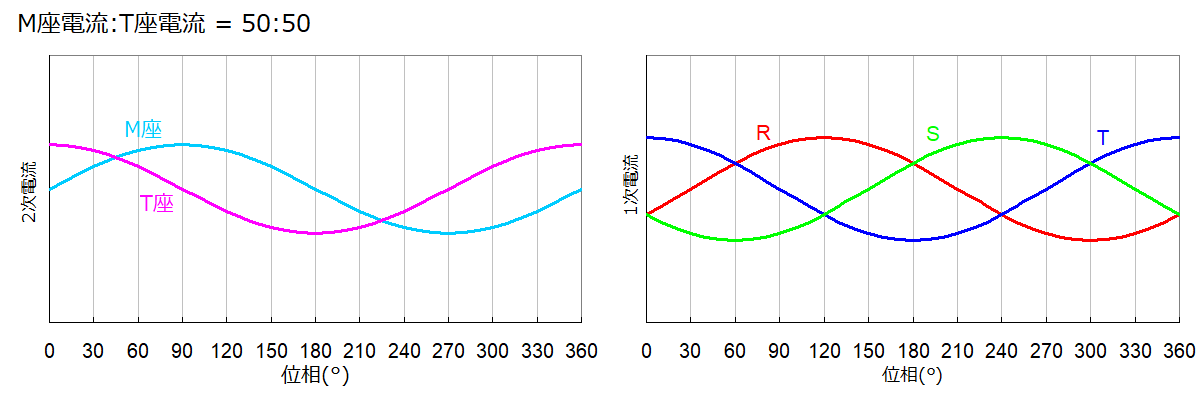

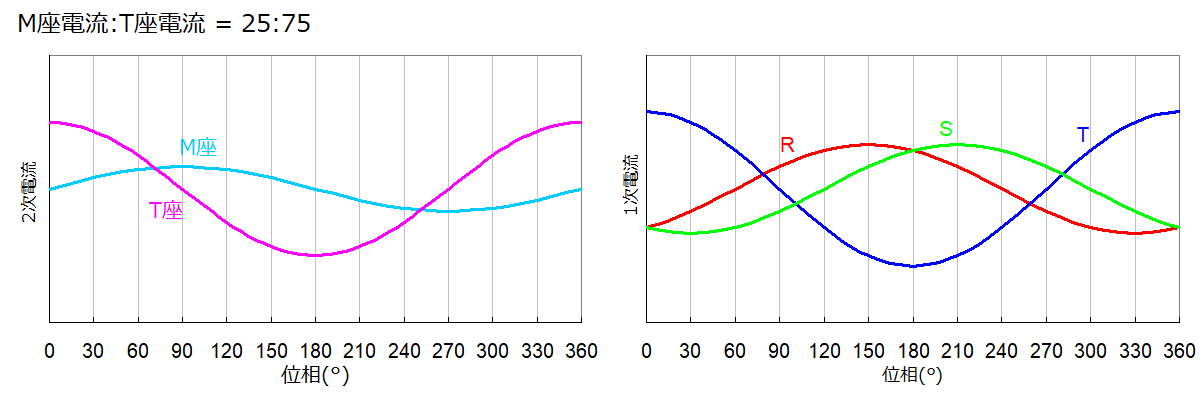

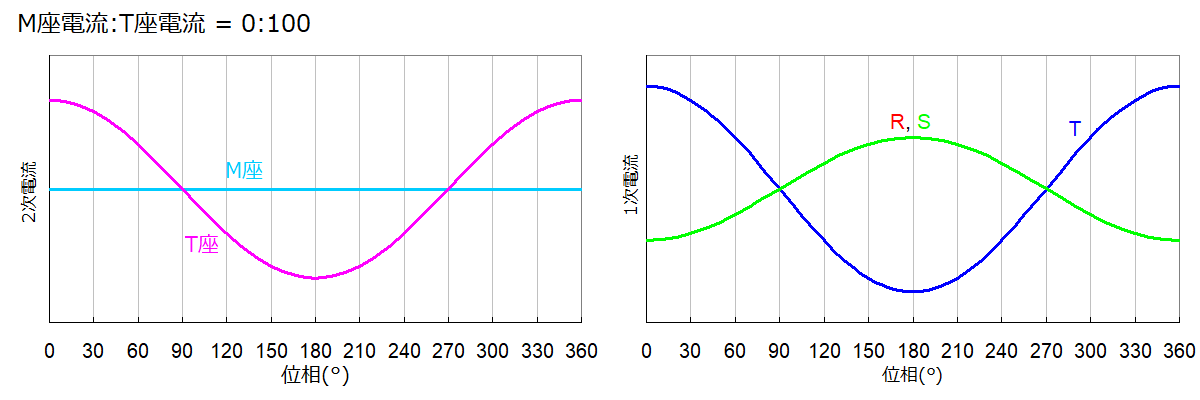

ここで,i1,i2に,大きさが同じで位相が互いに90°ずれた,下式で表される交流電流が流れているとします.

三相各相の入力電流はそれぞれ,

となり,電流の大きさが同じで位相が120°ずつずれた,三相平衡の状態になっていることが分かります.

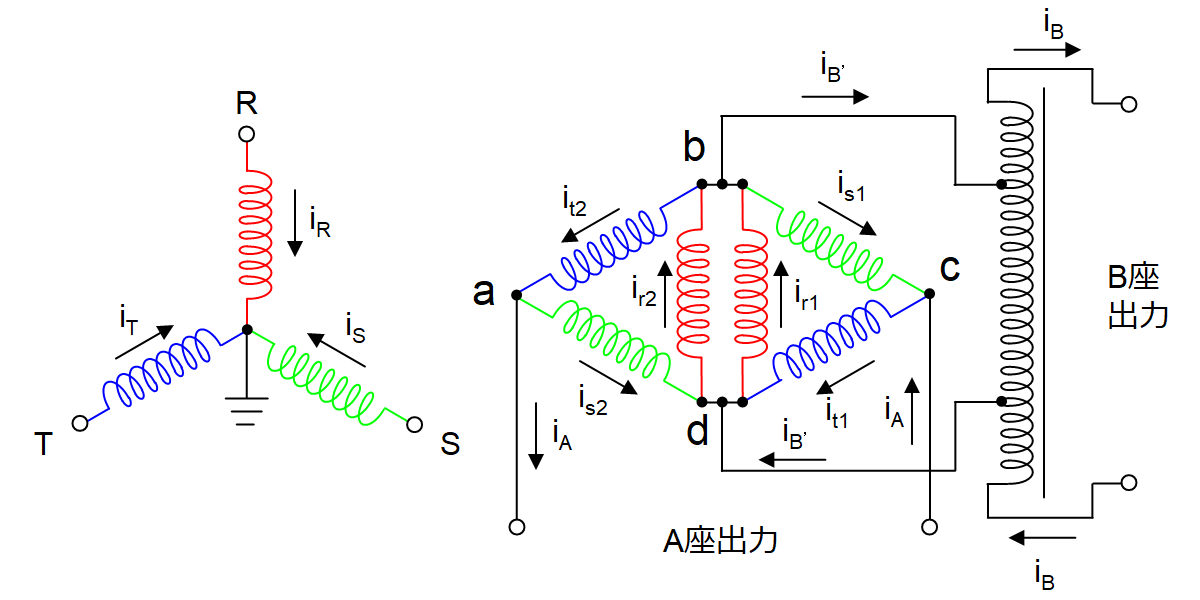

変形ウッドブリッジ結線の場合

変形ウッドブリッジ結線の場合も少々複雑ですが,同様に三角関数の加法定理を用いて三相各相の電流がバランスする仕組みを説明することができます.

図2に示す変形ウッドブリッジ結線変圧器において,A座とB座の出力電流をそれぞれiA,iB,三相入力の各相の電流をiR, iS, iTとします.ここで,簡単のため昇圧変圧器を除く変圧器の巻数比を1:1:1とします.キルヒホッフの法則から,ブリッジの各頂点 a~dに流れ込む電流の総和は0なので下の式(1)~(4)が成り立ちます.

また各変圧器の巻数比は1:1:1のため,各相の1次電流は式(5)~(7)で表されます.

さらに1次電流の総和は0であるため式(8)が成り立ちます.

式(4)に式(3), (5), (6)を代入して,

式(2)に式(3), (5), (7)を代入して,

式(9) + 式(10)より,

式(9) - 式(10)より,

式(11)に式(8)を代入して,

式(13)に式(12)を代入して,

式(8)に式(12), (14)を代入して,

まとめると,三相各相の入力電流は以下のようになります

ここで,i1,i2に,大きさが同じで位相が互いに90°ずれた,下式で表される交流電流が流れているとします.

三相各相の入力電流はそれぞれ,

となり,電流の大きさが同じで位相が120°ずつずれた,三相平衡の状態になっていることが分かります.

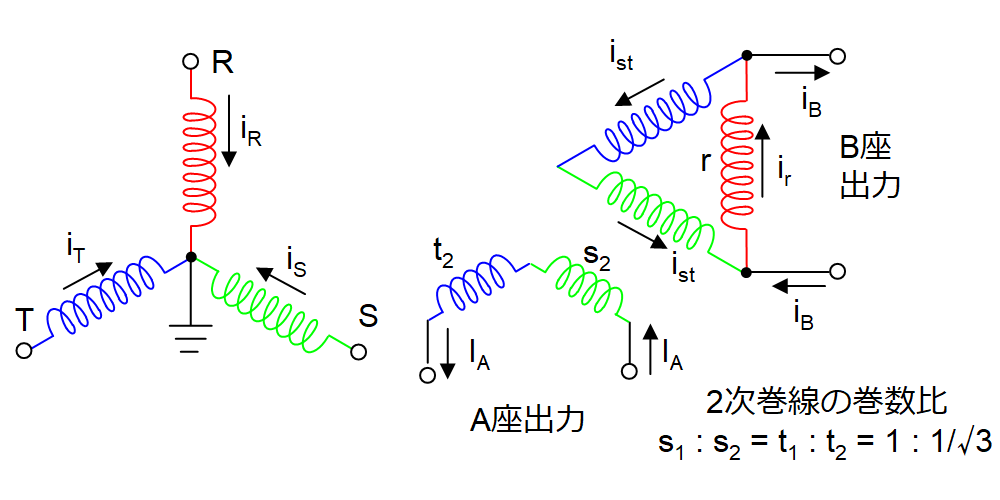

ルーフデルタ結線の場合

ルーフデルタ結線の場合もスコット結線や変形ウッドブリッジ結線の場合と同様に三角関数の加法定理を用いて三相各相の電流がバランスする仕組みを説明することができます.

図3に示すルーフデルタ結線変圧器において,A座とB座の出力電流をそれぞれiA,iB,三相入力の各相の電流をiR, iS, iTとします.ここで,簡単のため2巻線変圧器の巻数比を1:1,3巻線変圧器の巻数比をとします.

B座のデルタ結線された2次巻線について,式(1)が成り立ちます.

また,各変圧器の巻数比から,各相の1次電流は2次電流を用いた式(2)~(4)のように表されます,

式(1), (2)から

式(5)を式(3),(4)にそれぞれ代入してistを消去すると

式(6) + 式(7)より

また1次電流の総和は0であるため下式が成り立ちます.

式(9)を式(6),式(7)にそれぞれ代入すると,

まとめると,三相各相の入力電流は以下のようになります

ここで,i1,i2に,大きさが同じで位相が互いに90°ずれた,下式で表される交流電流が流れているとします.

三相各相の入力電流はそれぞれ,

となり,電流の大きさが同じで位相が120°ずつずれた,三相平衡の状態になっていることが分かります.