本項では東北本線黒磯駅構内で地上切換が行われていた頃の様子と通過列車用に設置されていた交直セクションの様子について説明しています.なお2018年1月1日夜~2日未明にかけて行われた工事で構内が直流化された後の状況についてはこちらをご覧ください.

東北本線は東京-黒磯間が直流1500V,黒磯-盛岡間が交流20kV50Hzで電化されており,黒磯駅が交流・直流の接続地点となっています.現在と違い,黒磯駅の電化が行われた1959年当時は走行中に車両側で交直切換を行う技術が確立していなかったので,列車到着後に直流(交流)機関車を切り離し,駅構内の架線電源を直流→交流(交流→直流)に切り替えた後に交流(直流)電気機関車へ交換する方式が採用されました(地上切換方式).その後車上の操作のみで交直切換を行う車上切換方式が実用化され,黒磯駅においても485系特急電車や北斗星・カシオペアなどの寝台特急などの通過列車のための交直セクション(デッドセクション)が追加されました.

上に,2018年1月1日までの黒磯駅の構内配線図(ただし一部の側線・留置線は省略)を示します.ここで,青線は直流1500V区間,赤線は交流20kV区間を表しています.駅構内の架線が,黒線で示す多数のセクションによって区分され,ピンク色で示した部分の架線は直流1500V,交流20kVのいずれでも加圧できるようになっていました.また,1番線(下り本線)の上野方と5番線(上り本線)の青森方にある黒い太線で表示された部分が通過列車の車上切換用のデッドセクションとなっていました.

目次に戻る地上切換時代の黒磯駅では,構内の架線の電源を切り換えることで直流専用機関車・電車と交流専用機関車・電車の双方の入線,あるいは交直両用機関車・電車の直通運転を行っていました.

機関車(EH500)が地上切換を行う場合は駅停車後に全パンタグラフを降下させ,車上側の交直切換を行います.その後地上側の架線電源を切り換え,最後にパンタグラフを上昇させることにより交直切換が完了します.なお,EH500には黒磯駅を通過するための列車選別装置が搭載されておらず,また乗務員交代も行われている関係で全列車が停車し地上切換を実施していたようです.また,485系改造のジョイフルトレインなどの交直両用電車においても同様な手順にて地上切換が行われていました.

現在のところ定期の営業列車で黒磯駅を通り抜ける普通電車は無く,すべて黒磯駅で乗り換えとなります.黒磯駅構内は一見複雑な配線に見えますが,普通電車の場合で見ると発着番線は図中の太線で示すように直流・交流によって完全に使い分けられており,通常は,直流側は1番線と3番線の2面2線を使用した(配線上は2番線からの折り返しも可能)複線区間の一般的な終端駅の形,交流側は4番線と5番線(一部列車)を使用し,青森方の片渡り線を通って折り返す形になっていました.なお,1番線に発着する直流電車は下り線車上切換用のデッドセクション(直直セクション状態)を惰行で通過しますが,無電区間が比較的長いため交直セクションを通過する時と同様に室内灯が消え,空調が止まりました.また,5番線を発着する交流電車も上り線車上切換用のデッドセクション(交交セクション状態)を惰行で通過していました.

黒磯駅での乗り換えはすべて駅構内の跨線橋を渡ってホームを移動する必要があるため比較的不便な形になっています.渡り線の一部追加などにより,直流・交流電車を同じホームの両側に発着させることも不可能ではなかったものと思われますが,貨物列車の本数がかなり多いことから現実的ではなかったようです.

貨物列車の場合,EH500による通し運用が始まるまでは黒磯以南はEF65, EF66などの直流専用機,以北はED75などの交流専用機が使用され,黒磯駅で機関車交換が行われていました.2012年3月のダイヤ改正でED75が定期運用を終了(黒磯駅周辺での定期運用はそれ以前の2009年3月に終了)した後も,EH500の運用距離を調整するためなどの理由でEF210などの直流専用機とEH500の機関車交換が一部継続していましたが,2016年3月のダイヤ改正によって黒磯駅での機関車交換は廃止になっています.

下図に,かつて行われていた機関車牽引列車の地上切換の手順を簡単に示しています(下のボタンをクリックすると図が1ステップずつ動きます).なお,実際には列車の到着順,旅客列車の発着などの関係で一部手順が変更されたり,いくつかの手順が同時に並行して行われることもありました(例:切り離された機関車の機回り線経由での入区+継走する機関車の出区.この場合,直流機と交流(交直流)機の併走シーンを見ることができました).

上述の通り,黒磯駅構内には無数のセクションが設置されていましたが,前後の架線電源種別が同じにならない限りセクションを越える方向の信号機に進行を指示する現示(=進行または注意)が出ないため,少なくとも場内・出発のいずれか一方の信号機は停止現示となるようなインターロックが掛かっていました.そのため通常の状態では黒磯駅を通過することは不可能でしたが,485系特急電車や寝台特急などを牽引していたEF81,EF510など一部の交直両用電気機関車は黒磯駅を通過するための専用の列車選別装置を搭載していました.黒磯駅に接近する列車が黒磯駅通過可能な車種であることを地上子が認識した場合にのみ,図のように事前に1番線(下り列車)の架線電源を交流に,もしくは5番線(上り列車)の架線電源を直流に切り換えた状態,つまりデッドセクションを交直セクションにした状態で場内信号機に進行を現示することが可能となっていました.デッドセクションの通過自体は現在の黒磯駅北側や他の交直セクションの車上切換と同じ手順(セクション手前での惰行→切換スイッチ操作)によって行っていました.

文中の色のついた部分をクリックすると写真の該当箇所のマークがON/OFFします.

1) 黒磯駅に接近する下り普通電車の前面展望.架線死区間予告標が見えます.

1) 黒磯駅に接近する下り普通電車の前面展望.架線死区間予告標が見えます. 2) 黒磯駅構内に差し掛かったところ.左側に交直切換標(「切換→交」)が見えますが晩年は錆び付いてほとんど判別不能になっていました.右には機留線で待機するEF66・EF210などの直流機が見えます.

2) 黒磯駅構内に差し掛かったところ.左側に交直切換標(「切換→交」)が見えますが晩年は錆び付いてほとんど判別不能になっていました.右には機留線で待機するEF66・EF210などの直流機が見えます. 3) 黒磯駅1番線に終着する下り普通電車の前面展望.架線死区間予告標と架線死区間標識の両方が設置されていました.

3) 黒磯駅1番線に終着する下り普通電車の前面展望.架線死区間予告標と架線死区間標識の両方が設置されていました. 4) 1番線に設置されたデッドセクションを211系普通電車先頭から見たところ.211系直流電車が進入中の1番線ホームは当然直流1500V加圧されており,「直直セクション」の状態になっています.

4) 1番線に設置されたデッドセクションを211系普通電車先頭から見たところ.211系直流電車が進入中の1番線ホームは当然直流1500V加圧されており,「直直セクション」の状態になっています. 5) 黒磯駅構内を駅南側の跨線橋から見たところ.

5) 黒磯駅構内を駅南側の跨線橋から見たところ. 6) 2016年8月の直流機留線の様子.定期列車の機関車交換が廃止されたため,直流機の姿が全くありません.

6) 2016年8月の直流機留線の様子.定期列車の機関車交換が廃止されたため,直流機の姿が全くありません. 7) 駅構内の跨線橋から盛岡方を見たところ.

7) 駅構内の跨線橋から盛岡方を見たところ. 8) 駅構内の跨線橋から上野方を見たところ.

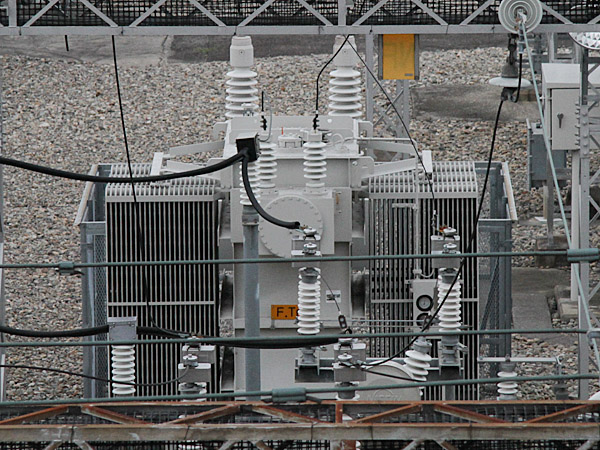

8) 駅構内の跨線橋から上野方を見たところ. 9) 駅東側に隣接する黒磯変電所.交流66kV 50Hzを受電しています.

9) 駅東側に隣接する黒磯変電所.交流66kV 50Hzを受電しています. 10) 黒磯変電所の直流1500Vき電線引き出し部.上野方および駅構内に直流電力を供給しています.

10) 黒磯変電所の直流1500Vき電線引き出し部.上野方および駅構内に直流電力を供給しています. 11) 自由通路の歩道橋から見た黒磯変電所.

11) 自由通路の歩道橋から見た黒磯変電所. 12) 自由通路の歩道橋から見た黒磯変電所.線路の反対側の部分に交流20kVき電用の設備が配置されています.

12) 自由通路の歩道橋から見た黒磯変電所.線路の反対側の部分に交流20kVき電用の設備が配置されています. 13) 駅の外から見た黒磯変電所の交流20kV出力部.盛岡方および駅構内に交流電力を供給しています.

13) 駅の外から見た黒磯変電所の交流20kV出力部.盛岡方および駅構内に交流電力を供給しています. 14) 交流20kVき電用の変圧器.黒磯は交流区間の末端にあたり,スコット変圧器からの方面別き電で三相を平衡させることはできないため,三相から2線を取り出した単相き電となっています.

14) 交流20kVき電用の変圧器.黒磯は交流区間の末端にあたり,スコット変圧器からの方面別き電で三相を平衡させることはできないため,三相から2線を取り出した単相き電となっています. 15) 駅の外から見た黒磯変電所.手前に交流66kV 50Hzの受電設備が配置されています.

15) 駅の外から見た黒磯変電所.手前に交流66kV 50Hzの受電設備が配置されています. 16) 黒磯変電所に交流66kV 50Hzの電力を供給する送電線.

16) 黒磯変電所に交流66kV 50Hzの電力を供給する送電線. 17) 駅構内へのき電線引き出し部.交流・直流双方のき電線が入り乱れてジャングルのようになっています.

17) 駅構内へのき電線引き出し部.交流・直流双方のき電線が入り乱れてジャングルのようになっています. 18) き電線引き出し部の鉄構は錆が浮き,かなり老朽化が進んでました.

18) き電線引き出し部の鉄構は錆が浮き,かなり老朽化が進んでました. 19) 黒磯駅構内の至る所に設置されたセクションインシュレータ.構内の架線を細かく区分していました.吊架線の絶縁を磁器製の懸垂碍子で行っていますが,トロリー線は途切れています.そのため,左右にスライダを設けてパンタグラフの摺動に対応しています.

19) 黒磯駅構内の至る所に設置されたセクションインシュレータ.構内の架線を細かく区分していました.吊架線の絶縁を磁器製の懸垂碍子で行っていますが,トロリー線は途切れています.そのため,左右にスライダを設けてパンタグラフの摺動に対応しています. 20) こちらはトロリー線の絶縁にFRPを用いたタイプのセクションインシュレータ.

20) こちらはトロリー線の絶縁にFRPを用いたタイプのセクションインシュレータ. 21) セクションインシュレータの一部にはポリマー碍子が使用された新しい構造のものもありました.

21) セクションインシュレータの一部にはポリマー碍子が使用された新しい構造のものもありました. 22) 同じくポリマー碍子が使用されたタイプですが21)とは少し形が異なります.これらのセクションインシュレータはスライダ付きのため,パンタグラフ通過時に前後の架線が短絡されますが,信号機と架線電源の切り替えを連動させることで交流20kVと直流1500Vが混触することを防止しています.

22) 同じくポリマー碍子が使用されたタイプですが21)とは少し形が異なります.これらのセクションインシュレータはスライダ付きのため,パンタグラフ通過時に前後の架線が短絡されますが,信号機と架線電源の切り替えを連動させることで交流20kVと直流1500Vが混触することを防止しています. 23) 構内の架線に供給する電源を選択するための交直切換断路器.地上にある駆動装置と操作棒でつながっています.

23) 構内の架線に供給する電源を選択するための交直切換断路器.地上にある駆動装置と操作棒でつながっています. 電源種別の表示

電源種別の表示 25) 交直切換断路器の接点部をさらに拡大して見たところ.切り替え時のスパークのためか,一部が煤けているように見えます.

25) 交直切換断路器の接点部をさらに拡大して見たところ.切り替え時のスパークのためか,一部が煤けているように見えます. 26) 交直切換断路器の直下にはその駆動部が設置されていますが,自転車が倒れかかったりして動作不良を起こさないようにするためと思われる注意書きが設置されています.

26) 交直切換断路器の直下にはその駆動部が設置されていますが,自転車が倒れかかったりして動作不良を起こさないようにするためと思われる注意書きが設置されています. 27) 下り1番線に設置されていた車上切換用デッドセクションをホームから見たところ.2018年1月1日夜~翌2日未明に行われた構内直流化切替工事で駅北側に移設されて撤去されました.

27) 下り1番線に設置されていた車上切換用デッドセクションをホームから見たところ.2018年1月1日夜~翌2日未明に行われた構内直流化切替工事で駅北側に移設されて撤去されました. 28) 下り1番線の車上切換用デッドセクションをさらに拡大して見たところ.

28) 下り1番線の車上切換用デッドセクションをさらに拡大して見たところ. 電源種別の表示

電源種別の表示 30) 下り線車上切換用デッドセクションは2m×8=16mのFRPセクションが2つ並んだ形になっていました.写真は盛岡寄りのFRPセクションを駅横から見たところ.

30) 下り線車上切換用デッドセクションは2m×8=16mのFRPセクションが2つ並んだ形になっていました.写真は盛岡寄りのFRPセクションを駅横から見たところ. 31) 上野寄りのFRPセクション.30)との間の銅架線部も含めて無電区間を構成していました.

31) 上野寄りのFRPセクション.30)との間の銅架線部も含めて無電区間を構成していました. 32) 3番線を発車した宇都宮行き上り電車から見た下り線のFRPセクション(盛岡寄り).奥の高架は東北新幹線です.

32) 3番線を発車した宇都宮行き上り電車から見た下り線のFRPセクション(盛岡寄り).奥の高架は東北新幹線です. 33) 3番線を発車した宇都宮行き上り電車から見た下り線のFRPセクション(上野寄り).横にあるのは1番線の上り方出発信号機.

33) 3番線を発車した宇都宮行き上り電車から見た下り線のFRPセクション(上野寄り).横にあるのは1番線の上り方出発信号機. 34) 下り線車上切換用デッドセクションを逆方向に通過する上り宇都宮行き電車.1番線から折り返し発車する上り列車は直流電車(この場合は115系)であってもデッドセクションを通過していました.

34) 下り線車上切換用デッドセクションを逆方向に通過する上り宇都宮行き電車.1番線から折り返し発車する上り列車は直流電車(この場合は115系)であってもデッドセクションを通過していました. 35) パンタグラフが無電区間に進入した瞬間,架線との間にスパークが飛んでいます.

35) パンタグラフが無電区間に進入した瞬間,架線との間にスパークが飛んでいます. 電源種別の表示

電源種別の表示 37) 上り線車上切換用のデッドセクションの2014年12月時点の様子.

37) 上り線車上切換用のデッドセクションの2014年12月時点の様子. 38) 黒磯駅盛岡方にあった踏切(現在は付近にアンダーパスが完成したため廃止)から見た構内の様子.直進すると4番線(E721系が停車中),左へ分岐すると5・6番線で,5番線にあった車上切換用のデッドセクションも見えます.

38) 黒磯駅盛岡方にあった踏切(現在は付近にアンダーパスが完成したため廃止)から見た構内の様子.直進すると4番線(E721系が停車中),左へ分岐すると5・6番線で,5番線にあった車上切換用のデッドセクションも見えます. 39) 盛岡方から見た上り線車上切換用デッドセクション.

39) 盛岡方から見た上り線車上切換用デッドセクション. 40) 駅北西側から見た上り線車上切換用デッドセクション.

40) 駅北西側から見た上り線車上切換用デッドセクション. 41) 黒磯駅北西側には直流電車用の電留線が設けられています.下り本線(交流20kV)との間に渡り線が見えますが架線は張られておらず非電化でした.

41) 黒磯駅北西側には直流電車用の電留線が設けられています.下り本線(交流20kV)との間に渡り線が見えますが架線は張られておらず非電化でした. 42) 黒磯駅構内の信号機には,その場所の架線に,交流・直流どちらの電源で加圧されているかを示す「架線電源識別標識」が併設されていました(中央の四角).橙色横2灯表示はその場所の架線が交流20kVで加圧されていることを示します.

42) 黒磯駅構内の信号機には,その場所の架線に,交流・直流どちらの電源で加圧されているかを示す「架線電源識別標識」が併設されていました(中央の四角).橙色横2灯表示はその場所の架線が交流20kVで加圧されていることを示します. 43) 5番線出発信号機に併設されていた架線電源識別標識.紫色縦2灯表示はその場所の架線が直流1500Vで加圧されていることを示します.

43) 5番線出発信号機に併設されていた架線電源識別標識.紫色縦2灯表示はその場所の架線が直流1500Vで加圧されていることを示します. 44) 黒磯駅の出発信号機(一部を除く)の直下には進路電源識別標識も設置されていました(下から2番目の黒い四角形の装置).これは機関車交換時の構内入換運転で使用するもので,この先の進路の電源が交流・直流どちらの電源で加圧されているかを示しています.波型(~)の表示は交流20kV加圧を示しています.

44) 黒磯駅の出発信号機(一部を除く)の直下には進路電源識別標識も設置されていました(下から2番目の黒い四角形の装置).これは機関車交換時の構内入換運転で使用するもので,この先の進路の電源が交流・直流どちらの電源で加圧されているかを示しています.波型(~)の表示は交流20kV加圧を示しています. 45) 黒磯駅の2番線出発信号機の直下に設置されていた進路電源識別標識.青色の「:」表示がこの先の進路が直流1500Vで加圧されていることを示しています.

45) 黒磯駅の2番線出発信号機の直下に設置されていた進路電源識別標識.青色の「:」表示がこの先の進路が直流1500Vで加圧されていることを示しています. 46) 東京方にある直流機留線のかつての様子.EF65-1000番台が待機していました.

46) 東京方にある直流機留線のかつての様子.EF65-1000番台が待機していました. 47) 6番線で待機中のEF65-1000番台.

47) 6番線で待機中のEF65-1000番台. 48) 盛岡方にある交流機留線.2005年当時はまだ多数のED75が待機していました.

48) 盛岡方にある交流機留線.2005年当時はまだ多数のED75が待機していました. 49) 2007年8月初旬になるとEH500が大量増備されて主力となっており,ED75はかなり数を減らしていました.

49) 2007年8月初旬になるとEH500が大量増備されて主力となっており,ED75はかなり数を減らしていました. 50) 2010年7月の交流機留線の様子.2009年3月ダイヤ改正以降,黒磯周辺でのED75の定期運用は無くなりました.

50) 2010年7月の交流機留線の様子.2009年3月ダイヤ改正以降,黒磯周辺でのED75の定期運用は無くなりました. 51) 2014年12月の交流機留線の様子.北からやってくる機関車はどれも雪にまみれていました.

51) 2014年12月の交流機留線の様子.北からやってくる機関車はどれも雪にまみれていました. 52) 待機中のEH500のパンタグラフをハンマーで点検する作業員.当然,架線電源は切られた状態です.

52) 待機中のEH500のパンタグラフをハンマーで点検する作業員.当然,架線電源は切られた状態です. 53) 上野方面から2番線に到着したEF66牽引下りコンテナ貨物列車.

53) 上野方面から2番線に到着したEF66牽引下りコンテナ貨物列車. 54) 到着後直ちに牽引機のEF66が切り離されます.セクションインシュレータ短絡の危険性を減らすため,構内入換の場合は直流機であっても片方のパンタグラフを下げて走行していました.

54) 到着後直ちに牽引機のEF66が切り離されます.セクションインシュレータ短絡の危険性を減らすため,構内入換の場合は直流機であっても片方のパンタグラフを下げて走行していました. 55) 切り離し後引き上げ線へ向かうEF65.

55) 切り離し後引き上げ線へ向かうEF65. 56) 盛岡方の引き上げ線(常時直流加圧)で折り返すEF66.

56) 盛岡方の引き上げ線(常時直流加圧)で折り返すEF66. 57) 2番線へ向けて交流機留線を出るEH500と引き上げ線で折り返し中のEF65.

57) 2番線へ向けて交流機留線を出るEH500と引き上げ線で折り返し中のEF65. 58) 機回り線を通って上野方の直流機留線に向かうEF66.

58) 機回り線を通って上野方の直流機留線に向かうEF66. 59) 機回り線を通って上野方の直流機留線に向かうEF65-1000番台.隣の3番線には折り返し待機中の乗務員訓練列車(通称「黒磯訓練」)が見えます.

59) 機回り線を通って上野方の直流機留線に向かうEF65-1000番台.隣の3番線には折り返し待機中の乗務員訓練列車(通称「黒磯訓練」)が見えます. 60) 機回り線を通って直流機留線に向かうEF65.

60) 機回り線を通って直流機留線に向かうEF65. 61) 機回り線を通過中のEF65.

61) 機回り線を通過中のEF65. 62) EF66からコンテナ貨物列車の牽引を引き継ぐために出区するEH500.

62) EF66からコンテナ貨物列車の牽引を引き継ぐために出区するEH500. 63) 2番線から盛岡方へ発車するEH500牽引コンテナ貨物列車.

63) 2番線から盛岡方へ発車するEH500牽引コンテナ貨物列車. 64) 2番線を発車,下り本線への渡り線を通過するEH500牽引貨物列車.ちょうどパンタグラフがセクションインシュレータを通過する瞬間.力行で通過するためか,瞬間的な離線で大きなスパークを飛ばすことが多かったようです.

64) 2番線を発車,下り本線への渡り線を通過するEH500牽引貨物列車.ちょうどパンタグラフがセクションインシュレータを通過する瞬間.力行で通過するためか,瞬間的な離線で大きなスパークを飛ばすことが多かったようです. 65) 2番線に到着したEH500牽引のコンテナ貨物列車.

65) 2番線に到着したEH500牽引のコンテナ貨物列車. 66) 機関車交換せずに通しで運用する場合,到着後,地上切換を行うために両方のパンタグラフを下ろします.

66) 機関車交換せずに通しで運用する場合,到着後,地上切換を行うために両方のパンタグラフを下ろします. 67) 架線電源の切換(直流1500V→交流20kV)を確認後,片方のパンタグラフのみを上昇させます.

67) 架線電源の切換(直流1500V→交流20kV)を確認後,片方のパンタグラフのみを上昇させます. 68) 盛岡方から車上切換用のデッドセクションを通過し,5番線へ到着するED75牽引上り貨物列車.

68) 盛岡方から車上切換用のデッドセクションを通過し,5番線へ到着するED75牽引上り貨物列車. 69) 引き上げ線のED75と直流機留線で待機するEF65.それぞれ交流専用,直流専用の機関車である両者を日常的に同時に見ることができたのは日本でもここだけでした.

69) 引き上げ線のED75と直流機留線で待機するEF65.それぞれ交流専用,直流専用の機関車である両者を日常的に同時に見ることができたのは日本でもここだけでした. 70) 5番線に到着・切り離し後,機回り線を通って盛岡方の交流機留線に向かうED75.

70) 5番線に到着・切り離し後,機回り線を通って盛岡方の交流機留線に向かうED75. 71) 交流機留線に入区後,点検を受けるED75.

71) 交流機留線に入区後,点検を受けるED75. 72) 盛岡方から黒磯駅構内に進入するEF510-500番台牽引の上り寝台特急「北斗星」.2015年3月で定期列車としての運行を終了,その後8月に臨時列車としての運用も終了し完全に廃止となりました.

72) 盛岡方から黒磯駅構内に進入するEF510-500番台牽引の上り寝台特急「北斗星」.2015年3月で定期列車としての運行を終了,その後8月に臨時列車としての運用も終了し完全に廃止となりました. 73) 5番線の架線電源を直流1500Vに切り換え,交直セクション状態となった上り車上切換用のデッドセクションを通過する上り寝台特急「北斗星」.

73) 5番線の架線電源を直流1500Vに切り換え,交直セクション状態となった上り車上切換用のデッドセクションを通過する上り寝台特急「北斗星」. 74) 地上切換を済ませたEH500牽引のコンテナ貨物列車を6番線に待たせて5番線を通過,上野駅に向かって黒磯駅を後にする上り寝台特急「北斗星」.

74) 地上切換を済ませたEH500牽引のコンテナ貨物列車を6番線に待たせて5番線を通過,上野駅に向かって黒磯駅を後にする上り寝台特急「北斗星」. 75) 那珂川鉄橋を渡り,黒磯駅場内に進入するEH500牽引上りコンテナ貨物列車.

75) 那珂川鉄橋を渡り,黒磯駅場内に進入するEH500牽引上りコンテナ貨物列車. 76) 5番線デッドセクションの脇を通り,6番線に到着するEH500牽引上り貨物列車.

76) 5番線デッドセクションの脇を通り,6番線に到着するEH500牽引上り貨物列車. 77) 盛岡方から黒磯駅構内に進入するEH500牽引のコンテナ貨物列車.

77) 盛岡方から黒磯駅構内に進入するEH500牽引のコンテナ貨物列車. 78) 場合によっては4~6番線に同一方向への貨物列車が並ぶこともありました.左の4番線に停車中のEH500は尾灯が点灯しており黒磯で切り離し→入換待ち(直流機へ交換),一方右の6番線に停車中のEH500はパンタグラフが両方上がっており,通し運転で上野方への出発待ちの状態であることが分かります.

78) 場合によっては4~6番線に同一方向への貨物列車が並ぶこともありました.左の4番線に停車中のEH500は尾灯が点灯しており黒磯で切り離し→入換待ち(直流機へ交換),一方右の6番線に停車中のEH500はパンタグラフが両方上がっており,通し運転で上野方への出発待ちの状態であることが分かります. 79) 停車中の211系電車の横を通り,交流機留線に向かうEH500.

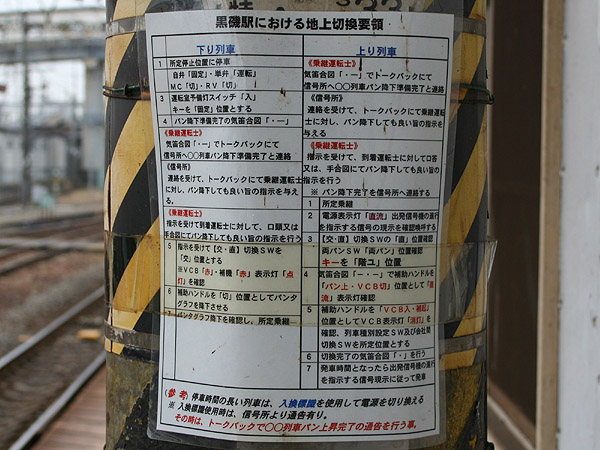

79) 停車中の211系電車の横を通り,交流機留線に向かうEH500. 80) 5番線の東京方に掲示されていた「黒磯駅における地上切換要領」.

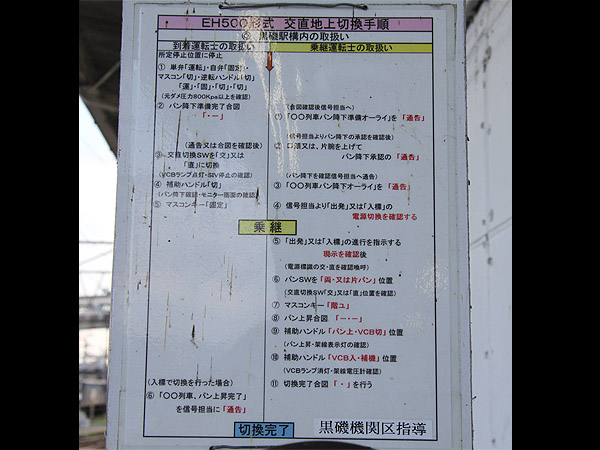

80) 5番線の東京方に掲示されていた「黒磯駅における地上切換要領」. 81) 2010年7月に再訪するとEH500を対象とした掲示に掛け替えられていました.

81) 2010年7月に再訪するとEH500を対象とした掲示に掛け替えられていました. 82) EH500の後を引き継ぐため,6番線に停車中のコンテナ貨物列車に向かうEF210.

82) EH500の後を引き継ぐため,6番線に停車中のコンテナ貨物列車に向かうEF210. 83) コンテナ貨物列車に連結するEF210.

83) コンテナ貨物列車に連結するEF210. 84) 連結を終えてもう一方のパンタグラフを上昇,上野方への発車準備を完了したEF210.

84) 連結を終えてもう一方のパンタグラフを上昇,上野方への発車準備を完了したEF210. 85) 車上切換用のデッドセクションを通過して黒磯駅1番線に到着するE231系普通電車.

85) 車上切換用のデッドセクションを通過して黒磯駅1番線に到着するE231系普通電車. 86) 1番線から折り返し発車する211系上り宇都宮行き電車.直直セクション状態の下り線車上切換用デッドセクションを逆走して上り本線へ出て行きます.

86) 1番線から折り返し発車する211系上り宇都宮行き電車.直直セクション状態の下り線車上切換用デッドセクションを逆走して上り本線へ出て行きます. 87) 夕暮れの黒磯駅で発車を待つ上り快速「ラビット」.以前と比較すると数は減りましたが上野への直通列車も残っています.

87) 夕暮れの黒磯駅で発車を待つ上り快速「ラビット」.以前と比較すると数は減りましたが上野への直通列車も残っています. 88) 直流専用の3番線で発車を待つ上り宇都宮行き普通列車.2013年8月から205系600番台の運用が開始されています.

88) 直流専用の3番線で発車を待つ上り宇都宮行き普通列車.2013年8月から205系600番台の運用が開始されています. 89) 4番線で出発を待つ417系郡山行き普通列車.その後2007年7月に定期運用を失い,現在は阿武隈急行への譲渡車以外はすべて廃車となっています.

89) 4番線で出発を待つ417系郡山行き普通列車.その後2007年7月に定期運用を失い,現在は阿武隈急行への譲渡車以外はすべて廃車となっています. 90) 盛岡方から4番線に到着する701系交流電車.実際の構内直流化に先立って行われた2017年10月のダイヤ改正後は黒磯駅構内に入線しなくなりました.

90) 盛岡方から4番線に到着する701系交流電車.実際の構内直流化に先立って行われた2017年10月のダイヤ改正後は黒磯駅構内に入線しなくなりました. 91) 機回り線を挟んで並ぶ交流専用の701系と直流専用の211系.

91) 機回り線を挟んで並ぶ交流専用の701系と直流専用の211系. 92) 機回り線を挟んで並ぶ交流専用の719系と直流専用の205系.

92) 機回り線を挟んで並ぶ交流専用の719系と直流専用の205系. 93) 4番線を発車する719系の下り郡山行き普通電車.

93) 4番線を発車する719系の下り郡山行き普通電車. 94) 4番線に到着するE721系の黒磯終着上り電車.

94) 4番線に到着するE721系の黒磯終着上り電車. 95) 4番線で出発を待つE721系下り郡山行き電車.

95) 4番線で出発を待つE721系下り郡山行き電車. 96) 3番線に停車中のDE10.その後上野方に出発していきました.走行自体は架線電源が交流/直流どちらでも全く関係ありませんが,駅構内の信号機が架線電源と連動していた関係で黒磯駅を通り抜ける場合でも停車する必要がありました.

96) 3番線に停車中のDE10.その後上野方に出発していきました.走行自体は架線電源が交流/直流どちらでも全く関係ありませんが,駅構内の信号機が架線電源と連動していた関係で黒磯駅を通り抜ける場合でも停車する必要がありました. 97) 黒磯駅上の高架線を高速で駆け抜けるE5系新幹線「はやぶさ」.

97) 黒磯駅上の高架線を高速で駆け抜けるE5系新幹線「はやぶさ」. 98) 黒磯駅の駅舎.真上を東北新幹線の高架線が通っています.

98) 黒磯駅の駅舎.真上を東北新幹線の高架線が通っています.