1) 構内を横切っている一般道の踏切からみた交検庫.

1) 構内を横切っている一般道の踏切からみた交検庫. 2) 交検庫の入口(上野方).手前の2線の上にデッドセクションがあります.横には架線死区間標識も見えます.

2) 交検庫の入口(上野方).手前の2線の上にデッドセクションがあります.横には架線死区間標識も見えます. 3) 交検庫の入口(大宮方).こちら側にもデッドセクションがあります.

3) 交検庫の入口(大宮方).こちら側にもデッドセクションがあります. 電源種別を表示

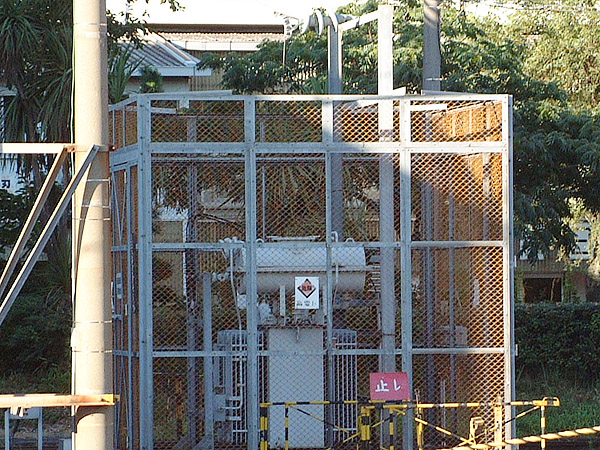

電源種別を表示4) 庫内の架線電源を切り換えるための交直切断路器.かつて黒磯駅にあったものと同じタイプですが手動式です.直流側は構内の架線,交流側は5)の変圧器に接続されています.

5) 架線に交流電力を供給するための変圧器.

5) 架線に交流電力を供給するための変圧器. 6) 交検庫の入り口で待機するEF81.扉の上に,庫内の架線に加圧されている電圧種別の表示器があります.

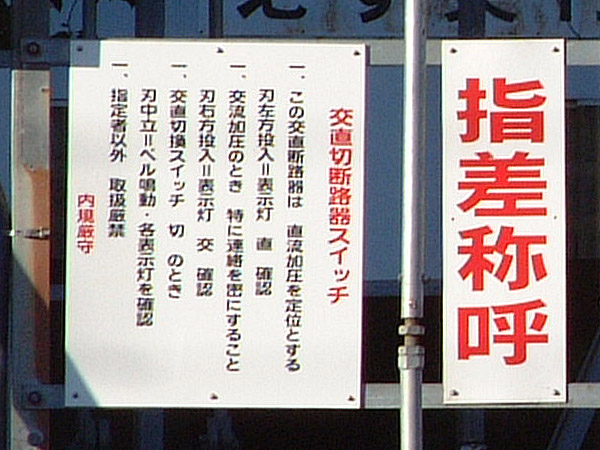

6) 交検庫の入り口で待機するEF81.扉の上に,庫内の架線に加圧されている電圧種別の表示器があります. 7) 交直切断路器の下に標示された注意書き.現在は手前に建物ができたので見えにくくなりました.

7) 交直切断路器の下に標示された注意書き.現在は手前に建物ができたので見えにくくなりました. 8) JR東日本大宮総合車両センターの構内にあるデッドセクション.入場車の交直切換試験用ではないかと思われます.センターの一般公開イベントなどの際には展示場として使用されることも多く,写真に写り込んでいることもあります.

8) JR東日本大宮総合車両センターの構内にあるデッドセクション.入場車の交直切換試験用ではないかと思われます.センターの一般公開イベントなどの際には展示場として使用されることも多く,写真に写り込んでいることもあります. 9) 大宮総合車両センターのデッドセクションを真横から見たところ.無電区間の長さは2m x 10本で20mとなっています.車両を留置する際に誤ってこの区間に止めてしまうと自力脱出が不可能になりますが,車両基地という場所柄,救援機がすぐそばにいるため問題は少ないものと思われます.

9) 大宮総合車両センターのデッドセクションを真横から見たところ.無電区間の長さは2m x 10本で20mとなっています.車両を留置する際に誤ってこの区間に止めてしまうと自力脱出が不可能になりますが,車両基地という場所柄,救援機がすぐそばにいるため問題は少ないものと思われます. 10) JR九州小倉工場構内のデッドセクション(踏切から撮影).小倉工場と日豊本線西小倉駅を結ぶ側線上にあり,本格的な電照式の架線死区間標識(交直用)も設置されています.画面右側の2線は日豊本線の上下本線です.

10) JR九州小倉工場構内のデッドセクション(踏切から撮影).小倉工場と日豊本線西小倉駅を結ぶ側線上にあり,本格的な電照式の架線死区間標識(交直用)も設置されています.画面右側の2線は日豊本線の上下本線です. 11) 小倉工場のデッドセクションを横から見たところ.無電区間は2m x 10本の20mになっています.

11) 小倉工場のデッドセクションを横から見たところ.無電区間は2m x 10本の20mになっています. 12) デッドセクションの西小倉駅側入口の標識類.上から惰行標,架線死区間予告標,架線死区間標識(交直用)が同じ場所にまとめて設置されています.

12) デッドセクションの西小倉駅側入口の標識類.上から惰行標,架線死区間予告標,架線死区間標識(交直用)が同じ場所にまとめて設置されています. 13) JR九州小倉工場内のデッドセクション.鹿児島本線・日豊本線西小倉駅と工場を結ぶ出入庫線上にあり,本線と工場内の電源系統を区分しています.

13) JR九州小倉工場内のデッドセクション.鹿児島本線・日豊本線西小倉駅と工場を結ぶ出入庫線上にあり,本線と工場内の電源系統を区分しています. 14) JR九州小倉工場内のデッドセクションを別角度から見たところ.

14) JR九州小倉工場内のデッドセクションを別角度から見たところ.