1) 新西宮補助き電区分所の正門.

1) 新西宮補助き電区分所の正門. 2) 新西宮補助き電区分所の銘板.

2) 新西宮補助き電区分所の銘板. 3) 新西宮補助き電区分所の鉄構.変電所やき電区分所,補助き電区分所などの鉄構は一般的には線路を跨ぐ門型の構造になっていることが多いですが,新西宮補助き電区分所の鉄構は上下線が完全に独立しており線路を跨いでいません.

3) 新西宮補助き電区分所の鉄構.変電所やき電区分所,補助き電区分所などの鉄構は一般的には線路を跨ぐ門型の構造になっていることが多いですが,新西宮補助き電区分所の鉄構は上下線が完全に独立しており線路を跨いでいません. 4) 高架下の建屋の側壁に設置されたブッシング(下り線東京方).Tはトロリー線,FはATき電線を示しています.ブッシングを介して建屋内に引き込まれたき電線は遮断器や断路器,AT(単巻変圧器)などの機器類に接続されていると思われますが外部からは全く見ることができません.

4) 高架下の建屋の側壁に設置されたブッシング(下り線東京方).Tはトロリー線,FはATき電線を示しています.ブッシングを介して建屋内に引き込まれたき電線は遮断器や断路器,AT(単巻変圧器)などの機器類に接続されていると思われますが外部からは全く見ることができません. 5) 高架下の建屋の側壁に設置されたブッシング(下り線博多方).Nは中性線でATの中間タップから線路脇のインピーダンスボンドを介してレールに接続されています.対地電圧が低いためトロリー線やATき電線よりは短く小さいブッシングが使用されています.

5) 高架下の建屋の側壁に設置されたブッシング(下り線博多方).Nは中性線でATの中間タップから線路脇のインピーダンスボンドを介してレールに接続されています.対地電圧が低いためトロリー線やATき電線よりは短く小さいブッシングが使用されています.

き電線の色分け(:表示 :非表示)

(

6) 下り線側の鉄構を拡大して見たところ.変電所やき電区分所とは異なり中セクションへのトロリー線(SN)が無いため幾分シンプルな構成になっています.(

7) 下り線側の鉄構を違う角度から見たところ.

7) 下り線側の鉄構を違う角度から見たところ. 8) 上り線側の鉄構を北側の高架下,新大阪方から見たところ.

8) 上り線側の鉄構を北側の高架下,新大阪方から見たところ. 9) 上り線側の鉄構を博多方から見たところ.

9) 上り線側の鉄構を博多方から見たところ.

き電線の色分け(:表示 :非表示)

(

10) 上り線側のき電線のブッシングとき電線鉄構の接続.下り線側とは違って高架下に公道が通っているためほぼ真下から見上げることができます.(

11) 上り線側(東京方)のブッシング.

11) 上り線側(東京方)のブッシング. 12) 上り線側(博多方)のブッシング.

12) 上り線側(博多方)のブッシング. 13) 新幹線のトロリー線,ATき電線はいずれも対地電圧が25kVあり不用意に接近すると感電するなどして非常に危険なためブッシングのそばに作業員に対する警告表示が設置されています.

13) 新幹線のトロリー線,ATき電線はいずれも対地電圧が25kVあり不用意に接近すると感電するなどして非常に危険なためブッシングのそばに作業員に対する警告表示が設置されています. 14) 上り線側の中性線(N).鉄構上の中性線とレールに繋がると思われるケーブルに接続されています.

14) 上り線側の中性線(N).鉄構上の中性線とレールに繋がると思われるケーブルに接続されています. 15) 下り線側と上り線側の建屋は上下タイき電を行う場合などに使用されると思われる母線で接続されています.

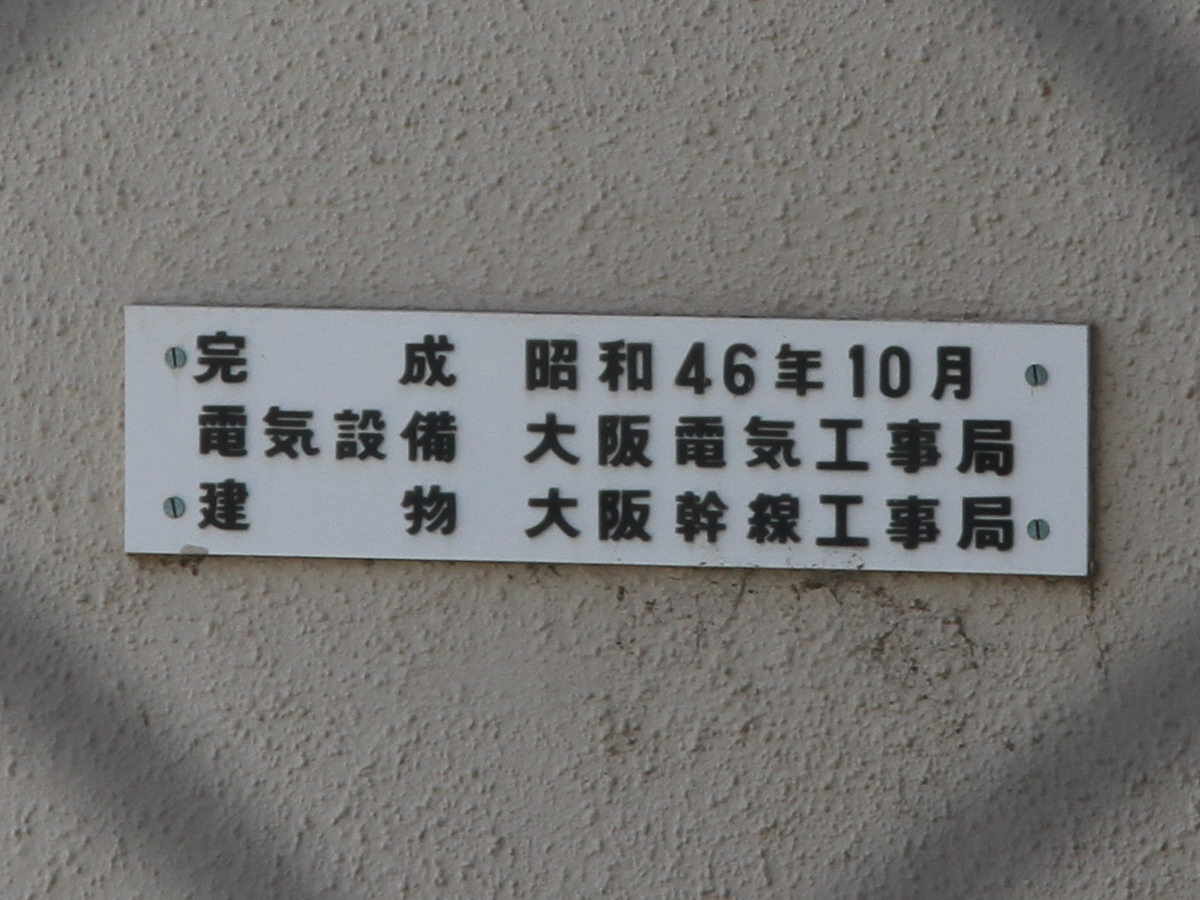

15) 下り線側と上り線側の建屋は上下タイき電を行う場合などに使用されると思われる母線で接続されています. 16) 下り線側の建屋の壁にあった表示.山陽新幹線の新大阪-岡山間の開業が1972年(昭和47年)3月で,その半年ほど前に完成したようです.

16) 下り線側の建屋の壁にあった表示.山陽新幹線の新大阪-岡山間の開業が1972年(昭和47年)3月で,その半年ほど前に完成したようです. 17) 下り線東京方のトロリー線へのき電線接続部.鉄構の一つ新大阪方の架線柱に引き留められています.

17) 下り線東京方のトロリー線へのき電線接続部.鉄構の一つ新大阪方の架線柱に引き留められています. 18) 上り線東京方のトロリー線へのき電線接続部.こちらは鉄構に設置された可動ブラケットに接続されています.

18) 上り線東京方のトロリー線へのき電線接続部.こちらは鉄構に設置された可動ブラケットに接続されています. 19) 上り線東京方のトロリー線へのき電線接続部を真下から見上げたところ.

19) 上り線東京方のトロリー線へのき電線接続部を真下から見上げたところ. 20) 下り線のエアセクションに向かうき電線.上段が博多方のATき電線で下段が博多方のトロリー線へのき電線です.遠くに見える山が六甲山で,線路は1kmほど先で六甲トンネルに入っていきます.

20) 下り線のエアセクションに向かうき電線.上段が博多方のATき電線で下段が博多方のトロリー線へのき電線です.遠くに見える山が六甲山で,線路は1kmほど先で六甲トンネルに入っていきます. 21) 上り線のエアセクションに向かうき電線.下り線同様2段になっています.

21) 上り線のエアセクションに向かうき電線.下り線同様2段になっています. 22) 下り線のエアセクション.防音壁があって見えづらいですが,通常の新幹線の本線上に設置されるタイプで前後のトロリー線が2径間で入れ替わる構成となっています.

22) 下り線のエアセクション.防音壁があって見えづらいですが,通常の新幹線の本線上に設置されるタイプで前後のトロリー線が2径間で入れ替わる構成となっています. 23) 下り線エアセクションの途中にある,博多方のトロリー線へのき電線接続部.東海道新幹線はエアセクションが終わった先にき電線の接続部があることがほとんどですが,山陽新幹線はエアセクションの中央部,トロリー線が2重になっている部分にき電線の接続部があることが多いです.

23) 下り線エアセクションの途中にある,博多方のトロリー線へのき電線接続部.東海道新幹線はエアセクションが終わった先にき電線の接続部があることがほとんどですが,山陽新幹線はエアセクションの中央部,トロリー線が2重になっている部分にき電線の接続部があることが多いです. 24) 下り線博多方のトロリー線へのき電線接続部を高架下から見上げたところ.トロリー線が2重になっている区間の外側のトロリー線に接続されています.

24) 下り線博多方のトロリー線へのき電線接続部を高架下から見上げたところ.トロリー線が2重になっている区間の外側のトロリー線に接続されています. 25) 上り線のエアセクション.下り線のエアセクションと同じ位置にあります.

25) 上り線のエアセクション.下り線のエアセクションと同じ位置にあります. 26) 上り線エアセクションの入口側の架線絶縁部.伊丹空港を離陸後,左旋回しながら上昇する航空機が上空を頻繁に通過します.

26) 上り線エアセクションの入口側の架線絶縁部.伊丹空港を離陸後,左旋回しながら上昇する航空機が上空を頻繁に通過します. 27) 上り線のエアセクションの入口側の架線絶縁部を高架下から見上げたところ.

27) 上り線のエアセクションの入口側の架線絶縁部を高架下から見上げたところ. 28) 上り線エアセクションの出口側の架線絶縁部.

28) 上り線エアセクションの出口側の架線絶縁部. 29) 上り線博多方のトロリー線へのき電線接続部.補助き電区分所からのトロリー線が一旦引き留められた後,枕木方向に張られたき電線を介して下り線とは逆にトロリー線が2重になった区間の内側のトロリー線に接続されています.

29) 上り線博多方のトロリー線へのき電線接続部.補助き電区分所からのトロリー線が一旦引き留められた後,枕木方向に張られたき電線を介して下り線とは逆にトロリー線が2重になった区間の内側のトロリー線に接続されています. 30) 上り線博多方のトロリー線へのき電線接続部を高架下から見上げたところ.

30) 上り線博多方のトロリー線へのき電線接続部を高架下から見上げたところ. 31) 新西宮補助き電区分所のエアセクションのすぐそばには阪急今津線との交差部があります.阪急今津線のトロリー線と直流1500Vき電線はそのまま山陽新幹線の下をくぐっていますが,特高圧送電線と信号高圧の配電線は鉄構からケーブルとなり交差部の反対側に接続されています.

31) 新西宮補助き電区分所のエアセクションのすぐそばには阪急今津線との交差部があります.阪急今津線のトロリー線と直流1500Vき電線はそのまま山陽新幹線の下をくぐっていますが,特高圧送電線と信号高圧の配電線は鉄構からケーブルとなり交差部の反対側に接続されています. 32) 阪急今津線,新幹線との交差部の北側(宝塚方)にある鉄構.少し先に甲東園駅が見えます.

32) 阪急今津線,新幹線との交差部の北側(宝塚方)にある鉄構.少し先に甲東園駅が見えます. 33) 山陽新幹線と阪急今津線が交差する跨線橋.この付近の山陽新幹線は1995年(平成7年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災で甚大な被害を受けました.この跨線橋も落橋し阪急今津線の線路を塞ぎましたが,懸命の復旧工事の結果,同年4月8日に運転を再開しています.

33) 山陽新幹線と阪急今津線が交差する跨線橋.この付近の山陽新幹線は1995年(平成7年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災で甚大な被害を受けました.この跨線橋も落橋し阪急今津線の線路を塞ぎましたが,懸命の復旧工事の結果,同年4月8日に運転を再開しています.