九州新幹線-鹿児島本線

新八代駅構内の新在直通

異電圧交交セクション(廃止)

本項では九州新幹線・鹿児島本線新八代駅構内に設置されていた新在直通用の軌間可変電車(GCT)の試験設備と異電圧交交セクションを説明しています.

九州新幹線について

九州新幹線は,山陽新幹線博多駅と鹿児島中央駅を結ぶ路線です.2004年3月13日に新八代~鹿児島中央間が開業し,続いて博多~新八代間が2011年3月12日に開業しました.

新八代-鹿児島中央暫定開業時

博多~新八代間の開業前は,同区間を在来線特急「リレーつばめ」で結び,現在の新幹線下りホームを用いて同一ホーム対面での乗り継ぎを行っていました.「リレーつばめ」号は,鹿児島本線 新八代駅の千丁~新八代駅間で本線から分岐する仮設の連絡線を通って新幹線ホームまで乗り入れていました.

軌間可変電車(GCT)試験設備

新幹線(軌間:1,435mm)と在来線(同:1,067mm)の直通が可能な軌間可変電車(GCT:通称フリーゲージトレイン)は,実用化に向けた第二次試験車両の試験が山陽新幹線や日豊本線,予讃線などで行われていましたが,九州新幹線の新八代~鹿児島中央間でも試験を行うため,「リレーつばめ」用連絡線に沿って軌間変換装置を備えた渡り線が設置されました.

異電圧交交セクション

また,九州新幹線と鹿児島本線は軌間だけでなく架線電圧も異なる(九州新幹線:25kV/鹿児島本線:20kV)ため,軌間可変装置の狭軌側に25kV-20kVの異電圧交交セクションが設置されました.博多~新八代間の開業後,軌間可変装置や異電圧交直セクションはリレーつばめ用連絡線とともに一度撤去されましたが,第三次試験車両の登場後に位置はやや異なるものの以前と同様な設備が再度設置されました.

その後の経緯

軌間可変電車の試験は新八代の設備を用いて度々行われましたが,車軸の摩耗などの課題をクリアすることが出来なかったことから2018年に新在直通列車としての開発は残念ながら中止となり,2024年7月以降に川内駅付近に留置されていた第三次試験車両も解体されました.さらに,新八代駅構内の連絡線に残っていた軌間可変装置を含む区間の架線が撤去されたのをもって新八代駅構内の異電圧交交セクションも完全にその姿を消しました.

文中の色のついた部分をクリックすると写真の該当箇所のマークがON/OFFします.

九州新幹線・鹿児島本線新八代駅構内配線図

九州新幹線・鹿児島本線新八代駅構内配線図

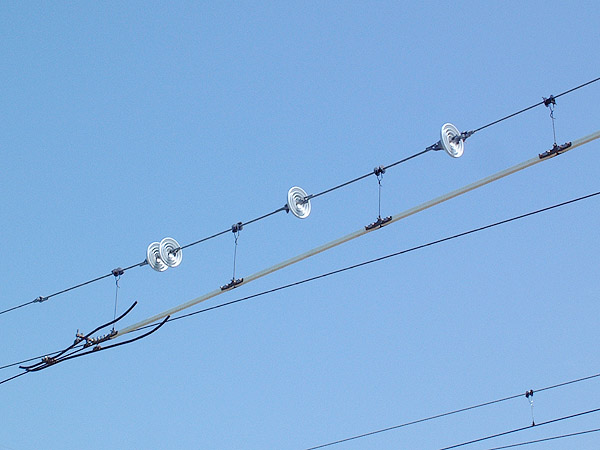

2) 異電圧セクションを踏切から見たところ.すぐ先で鹿児島本線の上り線へ合流していました.

2) 異電圧セクションを踏切から見たところ.すぐ先で鹿児島本線の上り線へ合流していました. 3) 異電圧交交セクションを真正面から見たところ(踏切から撮影).

3) 異電圧交交セクションを真正面から見たところ(踏切から撮影). 4) 線路西側から見た異電圧交交セクション.25kV側の入口では架線死区間予告標と架線死区間標識(交交用)が同一地点に設置されていました.

4) 線路西側から見た異電圧交交セクション.25kV側の入口では架線死区間予告標と架線死区間標識(交交用)が同一地点に設置されていました. 5) 異電圧交交セクションを20kV側から見たところ.

5) 異電圧交交セクションを20kV側から見たところ.

7) 20kV側の入口では25kV側とは異なり,架線死区間予告標が少し手前にありました.

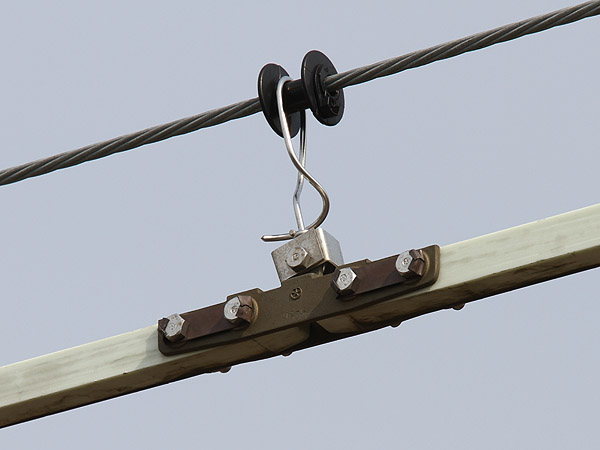

7) 20kV側の入口では25kV側とは異なり,架線死区間予告標が少し手前にありました. 8) セクションインシュレータの20kV側入口部.ソリ状の大きなスライダーが取り付けられていました.

8) セクションインシュレータの20kV側入口部.ソリ状の大きなスライダーが取り付けられていました. 9) セクションインシュレータの25kV側入口部.20kV側と同一形状でした.

9) セクションインシュレータの25kV側入口部.20kV側と同一形状でした. 10) セクションインシュレータ端部をさらに拡大して見たところ.

10) セクションインシュレータ端部をさらに拡大して見たところ. 11) セクションインシュレータ中間部の接続金具を拡大して見たところ.

11) セクションインシュレータ中間部の接続金具を拡大して見たところ. 12) デッドセクション20kV側出口の力行標.上り本線への合流部のすぐ手前にありました.

12) デッドセクション20kV側出口の力行標.上り本線への合流部のすぐ手前にありました. 13) デッドセクション25kV側出口の力行標(踏切から撮影).

13) デッドセクション25kV側出口の力行標(踏切から撮影). 14) 連絡線に設置された軌間可変装置.以前は向かって右側にありましたが,その後左側(かつてリレーつばめが使用していた狭軌連絡線の跡)に移されていました.軌間可変装置通過時の制限速度は10km/hだったようです.

14) 連絡線に設置された軌間可変装置.以前は向かって右側にありましたが,その後左側(かつてリレーつばめが使用していた狭軌連絡線の跡)に移されていました.軌間可変装置通過時の制限速度は10km/hだったようです. 15) 九州新幹線の高架下から見た連絡線の全景.右に見えるのが鹿児島本線(在来線)の新八代駅上りホームです.

15) 九州新幹線の高架下から見た連絡線の全景.右に見えるのが鹿児島本線(在来線)の新八代駅上りホームです. 16) 九州新幹線から別れて右にカーブしながら築堤を下っていく連絡線.

16) 九州新幹線から別れて右にカーブしながら築堤を下っていく連絡線. 17) 連絡線の途中にはセクションインシュレータがあり,連絡線の架線を本線側の電源から切り離せるようになっていました.

17) 連絡線の途中にはセクションインシュレータがあり,連絡線の架線を本線側の電源から切り離せるようになっていました. 18) 鹿児島本線(在来線)新八代駅の門司港方にある側線.肥薩おれんじ鉄道の普通列車(気動車)折り返し用のため架線は張られていません.

18) 鹿児島本線(在来線)新八代駅の門司港方にある側線.肥薩おれんじ鉄道の普通列車(気動車)折り返し用のため架線は張られていません. 19) 連絡線と鹿児島本線が合流する部分の内側には軌間可変電車試験の施設がありました.

19) 連絡線と鹿児島本線が合流する部分の内側には軌間可変電車試験の施設がありました. 20) 軌間可変装置のそばに掲げられていたフリーゲージトレインのロゴ.

20) 軌間可変装置のそばに掲げられていたフリーゲージトレインのロゴ. 21) 軌間可変装置の狭軌側のレールに設置された軸重測定用のセンサー.

21) 軌間可変装置の狭軌側のレールに設置された軸重測定用のセンサー. 22) 軌間可変装置の狭軌側入口にはレールに流れる帰線電流をバイパスするためと思われるインピーダンスボンドが設置されていました.

22) 軌間可変装置の狭軌側入口にはレールに流れる帰線電流をバイパスするためと思われるインピーダンスボンドが設置されていました. 23) 軌間可変装置の狭軌側入口.軌間変更時には車輪をレールから浮かせる必要があるため,車体重量を軸箱部分で支えるためのローラーが設置されていました.

23) 軌間可変装置の狭軌側入口.軌間変更時には車輪をレールから浮かせる必要があるため,車体重量を軸箱部分で支えるためのローラーが設置されていました. 24) 軌間可変装置横の表示.

24) 軌間可変装置横の表示. 25) 軌間可変装置の標準軌側入口.

25) 軌間可変装置の標準軌側入口. 26) 軌間可変装置のローラーを拡大して見たところ.

26) 軌間可変装置のローラーを拡大して見たところ. 27) 軌間可変装置の標準軌側入口を反対側から見たところ.

27) 軌間可変装置の標準軌側入口を反対側から見たところ. 28) 軌間可変装置の標準軌側入口にも狭軌側と同様なインピーダンスボンドが設置されていました.

28) 軌間可変装置の標準軌側入口にも狭軌側と同様なインピーダンスボンドが設置されていました. 29) 軌間可変装置の標準軌側に設置されていた装置.

29) 軌間可変装置の標準軌側に設置されていた装置. 30) 29)の装置脇の機器盤.軌間変更前後で車輪内面間距離(バックゲージ)を測定する装置のようです.ちなみに,狭軌側にも同様な装置がありました.

30) 29)の装置脇の機器盤.軌間変更前後で車輪内面間距離(バックゲージ)を測定する装置のようです.ちなみに,狭軌側にも同様な装置がありました. 31) 軌間可変試験用の表示.

31) 軌間可変試験用の表示. 32) 新八代駅上り新幹線ホームから見た連絡線と鹿児島本線.817系下り電車が接近中.

32) 新八代駅上り新幹線ホームから見た連絡線と鹿児島本線.817系下り電車が接近中. 33) 下り新幹線ホームからみた連絡線の入口部分.渡り線を介して下り本線とつながっています.また,連絡線への進入用と思われる信号機が設置されていました.

33) 下り新幹線ホームからみた連絡線の入口部分.渡り線を介して下り本線とつながっています.また,連絡線への進入用と思われる信号機が設置されていました. 34) 九州新幹線博多方の本線.新八代-鹿児島中央部分開業時には折り返し用の電留線になっていました.

34) 九州新幹線博多方の本線.新八代-鹿児島中央部分開業時には折り返し用の電留線になっていました. 35) 本線と連絡線の分岐部.部分開業時とは逆に,下り本線の博多方からそのまま進入し,下りホーム横でスイッチバックする形になっています.

35) 本線と連絡線の分岐部.部分開業時とは逆に,下り本線の博多方からそのまま進入し,下りホーム横でスイッチバックする形になっています. 36) 本線から別れていく連絡線.写真では小さくて見えませんが,背中向きの信号機横の側壁に「新幹線/在来線」と書かれた標識があります(新八代到着時に下り列車の車内から確認).つまり,連絡線部分は交流25kV・60Hz,標準軌の在来線の扱いになっていたようです.

36) 本線から別れていく連絡線.写真では小さくて見えませんが,背中向きの信号機横の側壁に「新幹線/在来線」と書かれた標識があります(新八代到着時に下り列車の車内から確認).つまり,連絡線部分は交流25kV・60Hz,標準軌の在来線の扱いになっていたようです. 37) 九州新幹線 鹿児島中央方の本線.かつては手前のバラスト軌道の部分にY分岐器があり,現在の下りホームを用いた折り返し運転が行われていました.

37) 九州新幹線 鹿児島中央方の本線.かつては手前のバラスト軌道の部分にY分岐器があり,現在の下りホームを用いた折り返し運転が行われていました. 38) 連絡線の反対側には保線用と思われる非電化の側線があります.かつては電化されており,リレーつばめ用の電留線になっていました.

38) 連絡線の反対側には保線用と思われる非電化の側線があります.かつては電化されており,リレーつばめ用の電留線になっていました. 39) 側線のポイントは手動式です.

39) 側線のポイントは手動式です. 40) 側線の枕木にはリレーつばめが使用していた狭軌用レールの固定金具が残っています.

40) 側線の枕木にはリレーつばめが使用していた狭軌用レールの固定金具が残っています. 41) 新八代駅の2015年3月時点の様子.前回(2005年)の訪問時にはまわりは田んぼばかりでしたが,駅周辺にマンションなどが増えてだいぶ賑やかになりました.

41) 新八代駅の2015年3月時点の様子.前回(2005年)の訪問時にはまわりは田んぼばかりでしたが,駅周辺にマンションなどが増えてだいぶ賑やかになりました. 42) 新八代駅の跨線橋から鹿児島本線八代方を見たところ.

42) 新八代駅の跨線橋から鹿児島本線八代方を見たところ. 43) 新八代駅へ接近する817系下り普通電車.

43) 新八代駅へ接近する817系下り普通電車. 44) 新設時(2005年3月)の異電圧交交セクションを25kV側から見たところ.復活後のものより架線柱1スパン分ほど新八代駅寄りにありました.

44) 新設時(2005年3月)の異電圧交交セクションを25kV側から見たところ.復活後のものより架線柱1スパン分ほど新八代駅寄りにありました. 45) 新設時(2005年3月)の異電圧交交セクションを踏切から見たところ.

45) 新設時(2005年3月)の異電圧交交セクションを踏切から見たところ. 46) 新設時(2005年3月)のFRP製のセクションインシュレータ.基本的な構造は2015年3月現在もほぼ同じのようです.

46) 新設時(2005年3月)のFRP製のセクションインシュレータ.基本的な構造は2015年3月現在もほぼ同じのようです. 47) 新設時(2005年3月)の異電圧交交セクションを別角度から見たところ.架線死区間予告標と架線死区間標識が近接して設置されているのは現在も同じですが,やや場所が異なります.

47) 新設時(2005年3月)の異電圧交交セクションを別角度から見たところ.架線死区間予告標と架線死区間標識が近接して設置されているのは現在も同じですが,やや場所が異なります. 48) 新設時(2005年3月)の異電圧交交セクション出口の力行標.こちらの位置は現在とほぼ同じです.

48) 新設時(2005年3月)の異電圧交交セクション出口の力行標.こちらの位置は現在とほぼ同じです. 49) 新設時(2005年3月)の新在直通渡り線を分岐点の踏切から見たところ.「リレーつばめ」は左側の狭軌の線路を通っていました.右側の線路は手前側は狭軌ですが,画面中央の軌間変換装置から向こうは標準軌になっており,左右の線路の軌間が異なっているのがわかります.

49) 新設時(2005年3月)の新在直通渡り線を分岐点の踏切から見たところ.「リレーつばめ」は左側の狭軌の線路を通っていました.右側の線路は手前側は狭軌ですが,画面中央の軌間変換装置から向こうは標準軌になっており,左右の線路の軌間が異なっているのがわかります. 50) 新設時(2005年3月)の軌間変換装置横のフェンスに設置されていた看板.

50) 新設時(2005年3月)の軌間変換装置横のフェンスに設置されていた看板. 51) フェンスの外から新設時(2005年3月)の軌間変換装置の標準軌側を見たところ.2015年3月のものより幾分シンプルに見えます.

51) フェンスの外から新設時(2005年3月)の軌間変換装置の標準軌側を見たところ.2015年3月のものより幾分シンプルに見えます. 52) 同じく新設時(2005年3月)の軌間変換装置の狭軌側を見たところ.

52) 同じく新設時(2005年3月)の軌間変換装置の狭軌側を見たところ. 53) デッドセクション新設時(2005年3月)の新八代駅の全景.手前の田んぼの部分には現在マンションやビジネスホテルが建っています.

53) デッドセクション新設時(2005年3月)の新八代駅の全景.手前の田んぼの部分には現在マンションやビジネスホテルが建っています. 54) 博多~新八代開業前(2005年3月)の新幹線ホームでの乗り換えの様子.新幹線側には当時からホームドアがあります.また,現在の上り線ホームは当時使われておらず,下り線ホーム1線のみでの折り返し運転を行っていました.

54) 博多~新八代開業前(2005年3月)の新幹線ホームでの乗り換えの様子.新幹線側には当時からホームドアがあります.また,現在の上り線ホームは当時使われておらず,下り線ホーム1線のみでの折り返し運転を行っていました. 55) 博多~新八代開業前(2005年3月)の新幹線ホームから博多方を見たところ.画面中央奥に伸びているのが現在博多方本線となっている部分で,当時は電留線になっていました.新在直通渡り線は2015年3月現在とは方向が逆で,本線からスイッチバックする形で右側に分岐していましたが現在は撤去されています.また,画面右に見える「リレーつばめ」用の連絡線(狭軌)は現在は改軌され,こちらの方が連絡線になっています.

55) 博多~新八代開業前(2005年3月)の新幹線ホームから博多方を見たところ.画面中央奥に伸びているのが現在博多方本線となっている部分で,当時は電留線になっていました.新在直通渡り線は2015年3月現在とは方向が逆で,本線からスイッチバックする形で右側に分岐していましたが現在は撤去されています.また,画面右に見える「リレーつばめ」用の連絡線(狭軌)は現在は改軌され,こちらの方が連絡線になっています.