| 隣接セクション | ||||

|---|---|---|---|---|

| 小山-小田林間 交直セクション |  |

(友部方) 岩瀬き電区分所 |

||

本項は水戸線小山-小田林間に設置されている交直セクションについて説明しています.

水戸線は,東北本線の小山と常磐線の友部を結ぶ単線電化路線です.東北本線(黒磯以南)は直流1500V電化,常磐線(藤代以北)は交流20kV・50Hz電化されているため,水戸線内のどこかに交直セクションが必要となりますが,実際に設置されたのは起点の小山と隣の小田林との間であるため,水戸線は小山駅付近,栃木県内のごく一部の区間を除き,ほぼ全線が交流電化されていることになります.これは,常磐線やつくばエクスプレスの場合と同様に,茨城県石岡市(旧新治郡八郷町)柿岡にある地磁気観測所が近いため,観測に影響を及ぼす直流電化区間を少しでも遠ざけるためと考えられます.

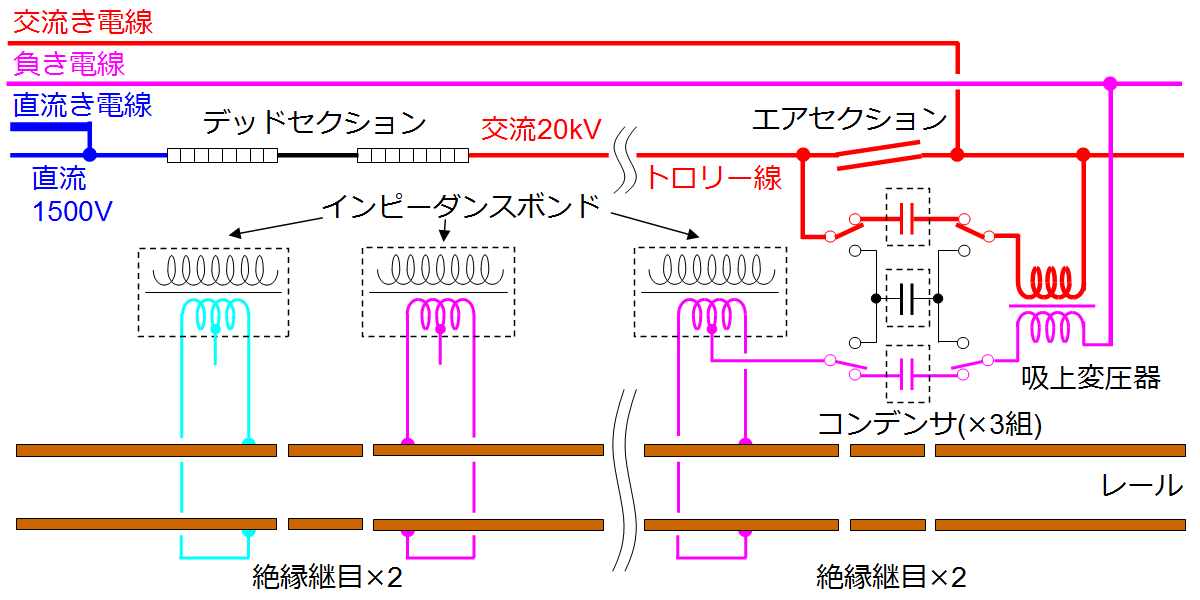

上記の様に水戸線は石岡市柿岡にある地磁気観測所に比較的近い場所を通るため,交流区間側に直流区間側の帰線電流が漏れること(遊流)は可能な限り避けなければなりません.そこで交直セクションから500mほど交流側(友部方)にエアセクションとBT(吸い上げ変圧器),直列コンデンサなどで構成される直流遊流阻止装置が設置されています.この装置はBTき電区間に設置されるBT(吸上変圧器)セクションと似た構造ですが,下図のようにトロリー線,負き電線(レール)側それぞれでBTと直列にコンデンサが接続されており,直流区間側からの漏洩電流(遊流)を交流区間側に波及させない構造になっています.なお,同様な設備が常磐線藤代駅構内の交直セクションやつくばエクスプレス 守谷~みらい平の交直セクションにも設置されています

小山~小田林間交直セクションに設置された直流遊流阻止装置

小山~小田林間交直セクションに設置された直流遊流阻止装置

文中の色のついた部分をクリックすると写真の該当箇所のマークがON/OFFします.

電源種別を表示

電源種別を表示 2) デッドセクションの直流側入口手前に設置された標識.水戸線はE501系以降の形式に装備された自動での交直切換機能には対応していないようです.

2) デッドセクションの直流側入口手前に設置された標識.水戸線はE501系以降の形式に装備された自動での交直切換機能には対応していないようです. 3) 直流側の交直切換標.「切換」ではなく,「切替」と表記されています.

3) 直流側の交直切換標.「切換」ではなく,「切替」と表記されています. 4) 直流側の架線死区間予告標.

4) 直流側の架線死区間予告標. 5) 以前に設置されていた直流側の架線死区間標識.実際のデッドセクションよりかなり手前にあります.

5) 以前に設置されていた直流側の架線死区間標識.実際のデッドセクションよりかなり手前にあります. 6) 2016年8月訪問時の架線死区間標識.簡易な金属板のもの(電照なし)に交換されていました.

6) 2016年8月訪問時の架線死区間標識.簡易な金属板のもの(電照なし)に交換されていました. 電源種別を表示

電源種別を表示 8) 線路反対側から見たデッドセクション.

8) 線路反対側から見たデッドセクション. 9) セクションインシュレータ端部(直流側)の金具.スライダがトロリー線側に沿う形で延長されています.

9) セクションインシュレータ端部(直流側)の金具.スライダがトロリー線側に沿う形で延長されています. 10) セクションインシュレータ部の拡大.

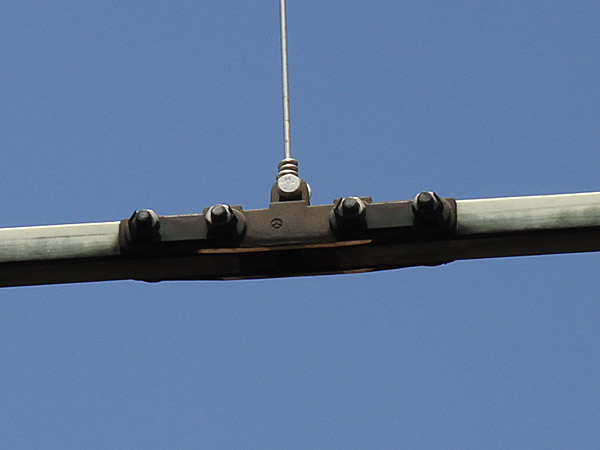

10) セクションインシュレータ部の拡大. 11) FRPセクションインシュレータ同士を接続する金具.

11) FRPセクションインシュレータ同士を接続する金具. 12) 吊架線を絶縁する懸垂碍子.JR東日本は従来からの磁器製の物を使用することが多いようです.

12) 吊架線を絶縁する懸垂碍子.JR東日本は従来からの磁器製の物を使用することが多いようです. 13) セクションインシュレータ端部(交流側)の拡大.

13) セクションインシュレータ端部(交流側)の拡大. 14) デッドセクション交流側出口の力行標.

14) デッドセクション交流側出口の力行標. 15) デッドセクションの交流側で最初に現れる標識.手書きですが風雨にさらされてだいぶ錆が浮いています.

15) デッドセクションの交流側で最初に現れる標識.手書きですが風雨にさらされてだいぶ錆が浮いています. 16) 交流側の架線死区間予告標.

16) 交流側の架線死区間予告標. 17) 交流側の交直切換標.こちらも「切替」になっています.

17) 交流側の交直切換標.こちらも「切替」になっています. 18) 17)の次に現れる惰行標.小型のものが使用されています.

18) 17)の次に現れる惰行標.小型のものが使用されています. 19) 18)の一つ先の右側の架線柱にも惰行標が設置されています.

19) 18)の一つ先の右側の架線柱にも惰行標が設置されています. 20) 2つある惰行標の位置関係.

20) 2つある惰行標の位置関係. 21) 以前に設置されていた交流側の交直切換標.LEDによる電照式で非常に目立っており,一定のパターンで点滅を繰り返していました.

21) 以前に設置されていた交流側の交直切換標.LEDによる電照式で非常に目立っており,一定のパターンで点滅を繰り返していました. 22) 2016年8月訪問時の交流側の交直切換標.電照式らしき物に交換されていましたが,訪問時には点灯していませんでした.

22) 2016年8月訪問時の交流側の交直切換標.電照式らしき物に交換されていましたが,訪問時には点灯していませんでした. 23) 以前に設置されていた交流側の架線死区間標識.こちらもデッドセクションよりかなり手前にありました.

23) 以前に設置されていた交流側の架線死区間標識.こちらもデッドセクションよりかなり手前にありました. 24) 2016年8月訪問時の交流側の架線死区間標識.位置は以前と同じですが,直流側同様に簡易な金属板のものに交換されています.

24) 2016年8月訪問時の交流側の架線死区間標識.位置は以前と同じですが,直流側同様に簡易な金属板のものに交換されています. 電源種別を表示

電源種別を表示 26) デッドセクションは2m×8本=16mのFRPセクションと,その間の銅架線(無加圧)から構成されています.こちらは交流側のFRPセクション.

26) デッドセクションは2m×8本=16mのFRPセクションと,その間の銅架線(無加圧)から構成されています.こちらは交流側のFRPセクション. 27) 直流側のFRPセクション.

27) 直流側のFRPセクション. 28) デッドセクション直下のレールは2ヶ所で絶縁されています.

28) デッドセクション直下のレールは2ヶ所で絶縁されています. 29) デッドセクション直流側出口の力行票.

29) デッドセクション直流側出口の力行票. 30) デッドセクションから500mほど交流側に設置されたエアセクション.

30) デッドセクションから500mほど交流側に設置されたエアセクション. 31) エアセクション直下の線路がデッドセクションと同様に2個所で絶縁されています.

31) エアセクション直下の線路がデッドセクションと同様に2個所で絶縁されています. 32) エアセクション付近にある設備.

32) エアセクション付近にある設備. 33) 32)の裏側.20kVき電線と負き電線に断路器が設置されています.

33) 32)の裏側.20kVき電線と負き電線に断路器が設置されています. 34) エアセクションに挿入された吸上変圧器(BT).

34) エアセクションに挿入された吸上変圧器(BT). 35) BTと直列にコンデンサーが接続されています.同様なコンデンサーは3つ並んでおり,向かって一番右側には「電車線用」との表示があります.

35) BTと直列にコンデンサーが接続されています.同様なコンデンサーは3つ並んでおり,向かって一番右側には「電車線用」との表示があります. 36) 真ん中のコンデンサーには「電車線軌条用(予備)」の表記があります.

36) 真ん中のコンデンサーには「電車線軌条用(予備)」の表記があります. 37) 向かって一番左側のコンデンサーには「軌条用」の表記があります.

37) 向かって一番左側のコンデンサーには「軌条用」の表記があります. 38) デッドセクション付近だけ線路敷と道路の境界の柵が古レール製になっています.

38) デッドセクション付近だけ線路敷と道路の境界の柵が古レール製になっています. 39) 小山駅北側にある小山変電所を北側から見たところ.東北本線,両毛線および水戸線のデッドセクションまでの区間に直流1500Vを,デッドセクション~岩瀬き電区分所までの区間に交流20kV 50Hzの電力を供給しています.

39) 小山駅北側にある小山変電所を北側から見たところ.東北本線,両毛線および水戸線のデッドセクションまでの区間に直流1500Vを,デッドセクション~岩瀬き電区分所までの区間に交流20kV 50Hzの電力を供給しています. 40) 小山変電所を東側から見たところ.奥に見える高架は東北新幹線です.

40) 小山変電所を東側から見たところ.奥に見える高架は東北新幹線です. 41) 小山変電所へ電力を供給する送電線.

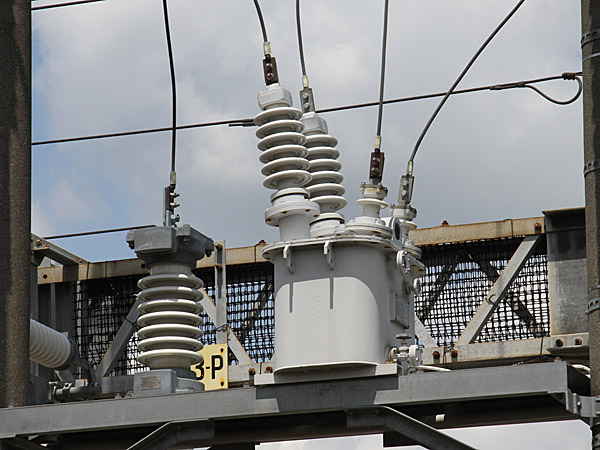

41) 小山変電所へ電力を供給する送電線. (42) 小山変電所内,水戸線交流区間への20kVき電設備.

(42) 小山変電所内,水戸線交流区間への20kVき電設備. 43) 小山駅水戸線ホームの側に設置されたき電設備.小山変電所からのケーブルが20kVき電線に接続されています.また,ケーブルの外側導体は負き電線に接続されているようです.

43) 小山駅水戸線ホームの側に設置されたき電設備.小山変電所からのケーブルが20kVき電線に接続されています.また,ケーブルの外側導体は負き電線に接続されているようです. 44) 小山駅から左カーブしながら友部方へ向かう水戸線の架線.左端の3連の懸垂碍子で支持されているのが交流20kVき電線,その隣が負き電線,トロリー線と接続されているのが直流1500Vき電線です.

44) 小山駅から左カーブしながら友部方へ向かう水戸線の架線.左端の3連の懸垂碍子で支持されているのが交流20kVき電線,その隣が負き電線,トロリー線と接続されているのが直流1500Vき電線です. 45) 小山駅からの左カーブが終わる付近.画面中央から奥へ延びる空き地はかつて存在した水戸線~東北本線上野方面の短絡線の跡です.

45) 小山駅からの左カーブが終わる付近.画面中央から奥へ延びる空き地はかつて存在した水戸線~東北本線上野方面の短絡線の跡です. 46) デッドセクションを通過する415系下り電車.なお,JR東日本に在籍する初期型の鋼製車は2007年3月のダイヤ改正をもって定期運用を離脱しました.

46) デッドセクションを通過する415系下り電車.なお,JR東日本に在籍する初期型の鋼製車は2007年3月のダイヤ改正をもって定期運用を離脱しました. 47) デッドセクション通過中の415系1500番台上り電車.

47) デッドセクション通過中の415系1500番台上り電車. 48) デッドセクション通過中のE501系電車.2007年2月から投入が開始されました.

48) デッドセクション通過中のE501系電車.2007年2月から投入が開始されました. 49) デッドセクション通過中の常磐線直通いわき行のE501系電車.

49) デッドセクション通過中の常磐線直通いわき行のE501系電車. 50) デッドセクションを通過し小山駅へ向かうEF81牽引貨物列車.

50) デッドセクションを通過し小山駅へ向かうEF81牽引貨物列車.