| 隣接セクション | ||||

|---|---|---|---|---|

| (新大阪方) (山陽新幹線) 新塚本き電区分所 |

|

新高槻変電所 |  |

(東京方) 東山き電区分所 |

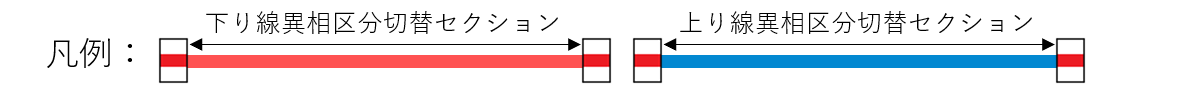

本項では東海道新幹線 新高槻変電所の異相区分切替セクションについて説明しています.

東海道新幹線 新高槻変電所は京都~新大阪間にあり,関西電力から受電した三相77kV 60Hzの交流電力を2組の単相60kV 60Hz(*注)の交流電力に変換し,東京方は東山き電区分所まで,博多方は新大阪駅を越えて山陽新幹線との電気的な境界となる新塚本き電区分所までの区間に電力を供給(き電)しています.

(*注) 60kVはATき電線とトロリー線(架線)の間の電圧です.トロリー線とレールの間の電圧(つまり列車に供給される電圧)は,変電所とき電区分所に設置されているAT(単巻変圧器)の働きで半分の30kVになります(電圧降下を見越して標準電圧の25kVより高めになっています).

1) 新高槻変電所の正門.

1) 新高槻変電所の正門. 2) 新高槻変電所の銘板.

2) 新高槻変電所の銘板. 3) 新高槻変電所全体を遠くから見たところ.

3) 新高槻変電所全体を遠くから見たところ. 4) 新高槻変電所の受電側の機器群を遠くから見たところ.

4) 新高槻変電所の受電側の機器群を遠くから見たところ. 5) 新高槻変電所に電力を供給する関西電力の鉄塔.近隣にある関西電力の変電所から77kV・60Hzの電力を2回線で受電しています.奥の高架橋が東海道新幹線の本線で手前の地平を走るのは阪急京都線です.

5) 新高槻変電所に電力を供給する関西電力の鉄塔.近隣にある関西電力の変電所から77kV・60Hzの電力を2回線で受電しています.奥の高架橋が東海道新幹線の本線で手前の地平を走るのは阪急京都線です. 6) 新高槻変電所の受電鉄構.

6) 新高槻変電所の受電鉄構. 5) かつて取り付けられていた受電鉄構の表示.現在は撤去されています.

5) かつて取り付けられていた受電鉄構の表示.現在は撤去されています. 8) 一次側77kVの受電機器群.遮断器や断路器などを中心に構成されています..

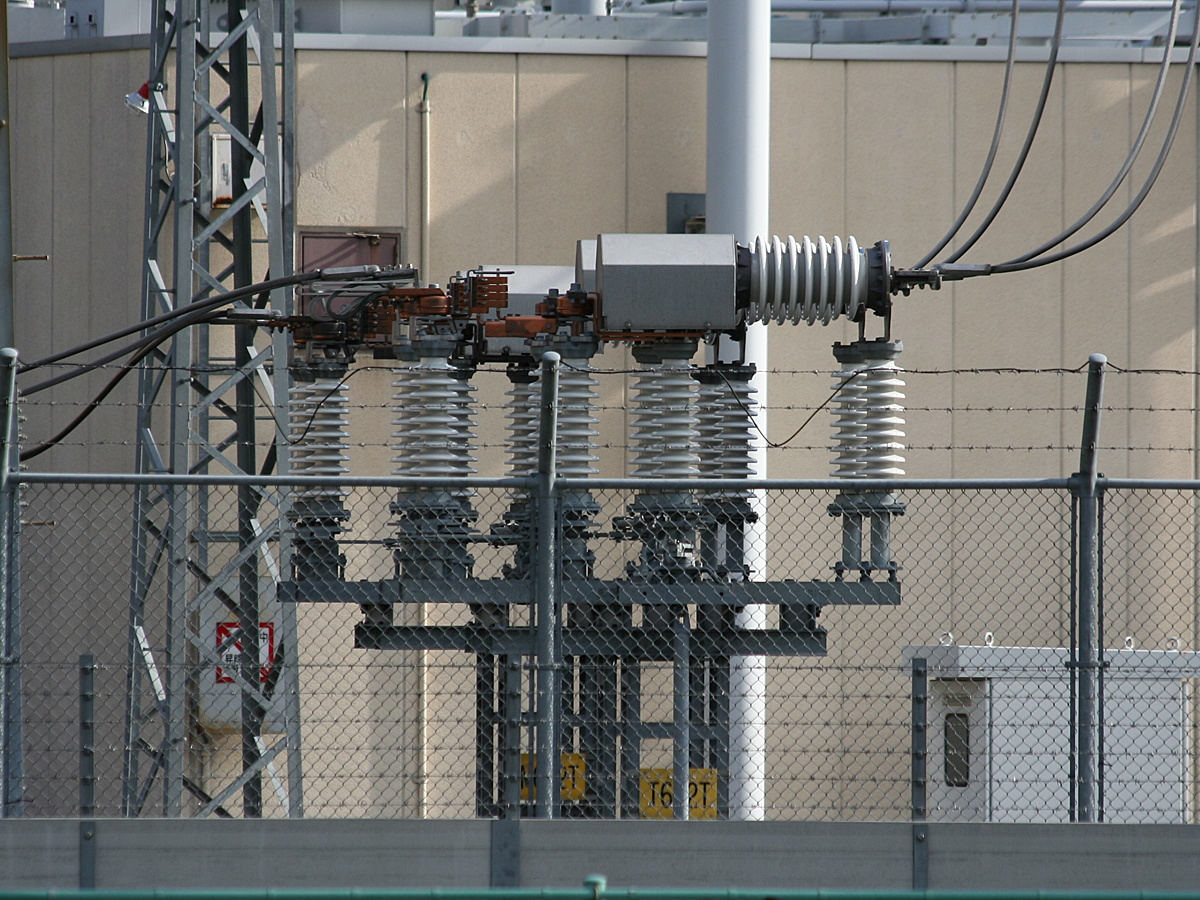

8) 一次側77kVの受電機器群.遮断器や断路器などを中心に構成されています.. 9) 変電所の心臓部のき電用変圧器.スコット結線の変圧器が2台設置されており,三相交流77kVの電力を位相が90°ズレた2組の単相交流60kVに変換しています.

9) 変電所の心臓部のき電用変圧器.スコット結線の変圧器が2台設置されており,三相交流77kVの電力を位相が90°ズレた2組の単相交流60kVに変換しています. 10) き電用変圧器を真横から見たところ..

10) き電用変圧器を真横から見たところ.. 11) き電用変圧器を高架下越しに見たところ.

11) き電用変圧器を高架下越しに見たところ. 12) き電用変圧器のブッシング.左側の大きい3本が一次側の三相交流77kV入力,右側に8本ある小さいブッシングが単相交流×2組の二次側出力です.2本目と3本目,6本目と7本目が太く平たい導体で結ばれて中性線(インピーダンスボンドを介してレールに接続)に繋がっており,栗東変電所と同様に異常時に2次側の対地電圧の異常上昇を防ぐための三巻線構成になっているようです.

12) き電用変圧器のブッシング.左側の大きい3本が一次側の三相交流77kV入力,右側に8本ある小さいブッシングが単相交流×2組の二次側出力です.2本目と3本目,6本目と7本目が太く平たい導体で結ばれて中性線(インピーダンスボンドを介してレールに接続)に繋がっており,栗東変電所と同様に異常時に2次側の対地電圧の異常上昇を防ぐための三巻線構成になっているようです. 13) き電用変圧器の単相交流出力と構内2次側母線を接続する負荷開閉器.

13) き電用変圧器の単相交流出力と構内2次側母線を接続する負荷開閉器. 14) 負荷開閉器を拡大して見たところ.2台設置されたき電用変圧器それぞれの常用/予備切り替えの役目があるようです.

14) 負荷開閉器を拡大して見たところ.2台設置されたき電用変圧器それぞれの常用/予備切り替えの役目があるようです. 15) 構内2次側母線の表示.スコット変圧器のM座・T座それぞれにトロリー線(T)側とATき電線(F)があり合計で4本の構成になっています.

15) 構内2次側母線の表示.スコット変圧器のM座・T座それぞれにトロリー線(T)側とATき電線(F)があり合計で4本の構成になっています. 16) 新高槻変電所の建屋.異相区分切替セクションの中セクションの電源を前後の区間で切り替えるための切替用開閉器や単巻変圧器(AT)は建屋内に設置されています.

16) 新高槻変電所の建屋.異相区分切替セクションの中セクションの電源を前後の区間で切り替えるための切替用開閉器や単巻変圧器(AT)は建屋内に設置されています. 17) 変電所の隅にある設備1.

17) 変電所の隅にある設備1. 18) 変電所の隅にある設備2.フィルタや変圧器などで構成されているようです.

18) 変電所の隅にある設備2.フィルタや変圧器などで構成されているようです. 19) き電用変圧器の2次側出力を建屋内に引き込むブッシング.11T/11F(下り線東京方),13T/13F(下り線博多方),12T/12F(上り線東京方),14T/14F(上り線博多方)の合計8本あります.

19) き電用変圧器の2次側出力を建屋内に引き込むブッシング.11T/11F(下り線東京方),13T/13F(下り線博多方),12T/12F(上り線東京方),14T/14F(上り線博多方)の合計8本あります. 20) 建屋の外側にあるラジエーター.4組あることから建屋内に設置されているAT(単巻変圧器)の冷却用だと思われます.

20) 建屋の外側にあるラジエーター.4組あることから建屋内に設置されているAT(単巻変圧器)の冷却用だと思われます. 21) 建屋から高架上のトロリー線・ATき電線へ接続されるき電線を引き出すブッシング(下り線側).前述の11T/11F,13T/13Fに加えて中セクションへのトロリー線へのき電線(SN1)の合計5本あります.

21) 建屋から高架上のトロリー線・ATき電線へ接続されるき電線を引き出すブッシング(下り線側).前述の11T/11F,13T/13Fに加えて中セクションへのトロリー線へのき電線(SN1)の合計5本あります. 22) 建屋から高架上のトロリー線・ATき電線へ接続されるき電線を引き出すブッシング(上り線側).下り線と同様に5本あります.また,写真左側にレールに繋がる対地電圧の低い中性線がわずかに見えます.

22) 建屋から高架上のトロリー線・ATき電線へ接続されるき電線を引き出すブッシング(上り線側).下り線と同様に5本あります.また,写真左側にレールに繋がる対地電圧の低い中性線がわずかに見えます.

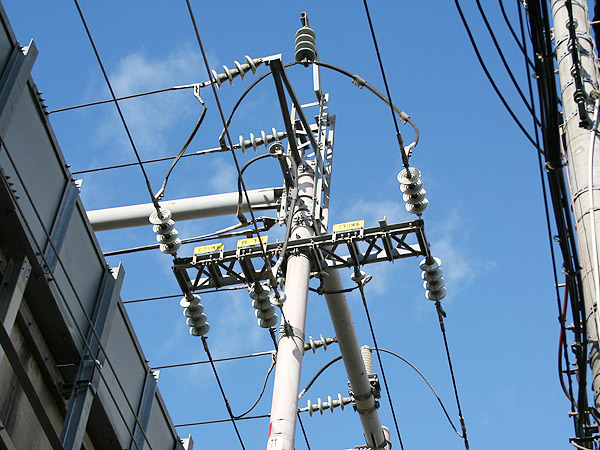

25) 高架橋上の鉄構にあるトロリー線へのき電線接続部.新高槻変電所の異相区部切替セクションは上下線で大きく位置がズレている関係で,奥が上り線の東京方へのトロリー線,手前が下り線の中セクションのトロリー線への接続になっています.

25) 高架橋上の鉄構にあるトロリー線へのき電線接続部.新高槻変電所の異相区部切替セクションは上下線で大きく位置がズレている関係で,奥が上り線の東京方へのトロリー線,手前が下り線の中セクションのトロリー線への接続になっています.

29) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクション.

29) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクション. 30) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクションを東京方から見たところ.

30) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクションを東京方から見たところ. 31) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクションの入口側(東京方)の架線絶縁部.

31) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクションの入口側(東京方)の架線絶縁部. 32) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクションの中セクション側の架線絶縁部.

32) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクションの中セクション側の架線絶縁部. 33) 下り線東京方のトロリー線へのき電線接続部.

33) 下り線東京方のトロリー線へのき電線接続部. 34) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクションの先にある標識.下り列車の前方,5号車のパンタグラフがエアセクションに掛かり始める位置を示しています.

34) 下り線異相区分切替セクションの入口側エアセクションの先にある標識.下り列車の前方,5号車のパンタグラフがエアセクションに掛かり始める位置を示しています. 35) 34)の先にある標識.下り列車の前方,5号車のパンタグラフがエアセクションから抜ける位置を示しています.

35) 34)の先にある標識.下り列車の前方,5号車のパンタグラフがエアセクションから抜ける位置を示しています. 36) 35)の先にある標識.下り列車の後方,12号車のパンタグラフがエアセクションに掛かり始める位置を示しています.

36) 35)の先にある標識.下り列車の後方,12号車のパンタグラフがエアセクションに掛かり始める位置を示しています. 37) 36)の先にある標識.下り列車の後方,12号車のパンタグラフがエアセクションから抜ける位置を示しています.

37) 36)の先にある標識.下り列車の後方,12号車のパンタグラフがエアセクションから抜ける位置を示しています. 38) き電線を支持する碍子に取り付けられたアークホーン.き電線への落雷などで異常な高電圧が掛かった時に生じるフラッシオーバー(放電)を碍子から離して碍子が損傷するのを防いでいますが,充電部と接地部の間隔が狭くなるため大型の鳥などが止まった時の地絡を防止するためかプラスチック製のカバーが取り付けられています.

38) き電線を支持する碍子に取り付けられたアークホーン.き電線への落雷などで異常な高電圧が掛かった時に生じるフラッシオーバー(放電)を碍子から離して碍子が損傷するのを防いでいますが,充電部と接地部の間隔が狭くなるため大型の鳥などが止まった時の地絡を防止するためかプラスチック製のカバーが取り付けられています. 39) 新高槻変電所から南,新大阪方へ向かう架線柱.下り線は新大阪方のATき電線とトロリー線へのき電線の2本,上り線はそれに中セクションのトロリー線へのき電線を加えた3本のき電線が架線柱上部に支持されています.

39) 新高槻変電所から南,新大阪方へ向かう架線柱.下り線は新大阪方のATき電線とトロリー線へのき電線の2本,上り線はそれに中セクションのトロリー線へのき電線を加えた3本のき電線が架線柱上部に支持されています. 40) 下り線(奥),上り線(手前)の異相区分切替セクションの出口側のエアセクション.同じ位置に並んでいます.

40) 下り線(奥),上り線(手前)の異相区分切替セクションの出口側のエアセクション.同じ位置に並んでいます. 41) 奥が下り線の異相区分切替セクションの出口側セクションの中セクション側,手前が上り線の出口側セクションの東京側の架線絶縁部.

41) 奥が下り線の異相区分切替セクションの出口側セクションの中セクション側,手前が上り線の出口側セクションの東京側の架線絶縁部. 42) 41)を少し角度を変えてみたところ.架線柱に上り列車の前方,12号車のパンタグラフがエアセクションに掛かり始める位置を示す標識があります.

42) 41)を少し角度を変えてみたところ.架線柱に上り列車の前方,12号車のパンタグラフがエアセクションに掛かり始める位置を示す標識があります. 43) 奥が下り線の異相区分切替セクションの出口側セクションの新大阪側,手前が上り線の出口側セクションの中セクション側の架線絶縁部.下り線新大阪方のトロリー線へのき電線接続部(奥)と上り線中セクションのトロリー線へのき電線接続部(手前)も見えます.

43) 奥が下り線の異相区分切替セクションの出口側セクションの新大阪側,手前が上り線の出口側セクションの中セクション側の架線絶縁部.下り線新大阪方のトロリー線へのき電線接続部(奥)と上り線中セクションのトロリー線へのき電線接続部(手前)も見えます. 44) 下り線異相区分切替セクションの出口側セクションに下り列車の後方,12号車のパンタグラフが掛かり始めることを示す標識.

44) 下り線異相区分切替セクションの出口側セクションに下り列車の後方,12号車のパンタグラフが掛かり始めることを示す標識. 45) 下り線異相区分切替セクションの出口側セクションから下り列車の後方,12号車のパンタグラフが抜けたことを示す標識.

45) 下り線異相区分切替セクションの出口側セクションから下り列車の後方,12号車のパンタグラフが抜けたことを示す標識. 46) 上り線の異相区分切替セクションの中セクション区間にある檜尾川(ひおがわ)の橋梁.

46) 上り線の異相区分切替セクションの中セクション区間にある檜尾川(ひおがわ)の橋梁. 47) 檜尾川橋梁の架線取り付け部にはき電線が当該区間のトロリー線とは異なる電源であることを示す「異電源注意」の標識が付いています.

47) 檜尾川橋梁の架線取り付け部にはき電線が当該区間のトロリー線とは異なる電源であることを示す「異電源注意」の標識が付いています. 48) 上り線の異相区分切替セクションの入口側のエアセクション.

48) 上り線の異相区分切替セクションの入口側のエアセクション. 49) 上り線の異相区分切替セクションの中セクション側の架線絶縁部.

49) 上り線の異相区分切替セクションの中セクション側の架線絶縁部. 50) 上り線の異相区分切替セクションの中セクション側の架線絶縁部.上り線新大阪方のトロリー線へのき電線接続部も見えます.

50) 上り線の異相区分切替セクションの中セクション側の架線絶縁部.上り線新大阪方のトロリー線へのき電線接続部も見えます. 51) 下り線の異相区分切替セクションを通過中の300系電車.「のぞみ」運転開始の主役になった系列ですが2012年に運用を終了,同年中に全車廃車になっています.

51) 下り線の異相区分切替セクションを通過中の300系電車.「のぞみ」運転開始の主役になった系列ですが2012年に運用を終了,同年中に全車廃車になっています. 52) 檜尾川の堤防から新高槻変電所方面を見たところ.付近では新東名高速道路が大阪平野部を横断する部分の工事が進められており,巨大な高架橋が姿を見せ始めています.

52) 檜尾川の堤防から新高槻変電所方面を見たところ.付近では新東名高速道路が大阪平野部を横断する部分の工事が進められており,巨大な高架橋が姿を見せ始めています. 53) 新高槻変電所の付近で進められている新名神高速道路の工事.市街地にある道路橋としては非常に高い高架橋が国道171号(通称 西国街道)を一跨ぎしています.

53) 新高槻変電所の付近で進められている新名神高速道路の工事.市街地にある道路橋としては非常に高い高架橋が国道171号(通称 西国街道)を一跨ぎしています. 54) 高槻JCTから山を下り淀川方面に向かう建設中の新名神高速道路の高架橋.

54) 高槻JCTから山を下り淀川方面に向かう建設中の新名神高速道路の高架橋. 55) 数年前と比べると新名神高速道路の淀川橋の工事もかなり進んでいるようです.

55) 数年前と比べると新名神高速道路の淀川橋の工事もかなり進んでいるようです. 56) 新高槻変電所の付近にある関西電力淀川変電所から延びる154kV淀川西線の鉄塔.以前は上段3・中段4・下段4の合計11回線を併架する多回線鉄塔でしたが,現在も下段の2回線が撤去されて9回線の鉄塔になったものの迫力はそれほど変わりません.

56) 新高槻変電所の付近にある関西電力淀川変電所から延びる154kV淀川西線の鉄塔.以前は上段3・中段4・下段4の合計11回線を併架する多回線鉄塔でしたが,現在も下段の2回線が撤去されて9回線の鉄塔になったものの迫力はそれほど変わりません.