| 隣接セクション | ||||

|---|---|---|---|---|

| 永原-近江塩津間 交直セクション (廃止) |

|

(北陸本線 直江津方) 沓掛き電区分所(廃止) |

||

本項では湖西線永原-近江塩津間にかつて設置されていた交直セクションについて説明しています.

湖西線は,京阪神と北陸地方を最短距離で結ぶために東海道本線 山科駅と北陸本線 近江塩津駅間を結ぶ形で1974年7月20日に開業した,比較的新しい路線です.それまでの湖東回り(東海道線米原→北陸本線長浜経由)と比べ,距離にして約20km,時間にして15分も短縮されました.

湖西線はほぼ全線が直流1500Vで電化されていますが,近江塩津で接続する北陸本線の電化方式が2006年9月23日までは交流20kV 60Hz電化であったため,永原-近江塩津間に交直セクションが設置されていました.また,湖西線の近江今津からは近江塩津駅で折り返して北陸本線へ乗り入れ長浜駅へ向かう列車が運転されており,当時は普通列車でありながら本交直セクションと北陸本線 長浜-虎姫間の2ヶ所の交直セクションを通過する珍しい列車となっていました.

京阪神方面からの新快速電車を湖北地区を経由して福井県の敦賀駅まで乗り入れるため,2006年9月24日に北陸本線長浜-敦賀間と湖西線の永原-近江塩津間が直流化されました.これにより本交直セクションと北陸本線 長浜-虎姫間の2ヶ所の交直セクションが廃止され,当時は北陸本線だった敦賀-南今庄間の交直セクションに移設・統合されました.その後,1か月弱の試運転期間を経た2006年10月21日から,京都→近江今津→近江塩津→敦賀(湖西線回り)と京都→米原→近江塩津(東海道線回り)の新快速電車の営業運行が開始されました.

関連項目:

文中の色のついた部分をクリックすると写真の該当箇所のマークがON/OFFします.

1) 近江塩津駅ホームから湖西線永原方を見たところ.交直セクションは奥のほうに小さく見えるトラス橋を渡ったあたりにありました.

1) 近江塩津駅ホームから湖西線永原方を見たところ.交直セクションは奥のほうに小さく見えるトラス橋を渡ったあたりにありました. 2) 交直セクションの交流側入口手前にあった交直切換標.

2) 交直セクションの交流側入口手前にあった交直切換標. 3) 直流切替後の様子.交直切換標を撤去した跡が残っています.

3) 直流切替後の様子.交直切換標を撤去した跡が残っています. 4) 2)の少し先に設置されていた標識.冒進(切換を忘れて異電源区間に突入すること)したときのダメージが直→交よりも交→直の方が大きい(ヒューズが飛ぶ)ため,セクションの存在をより目立たせていたようです.

4) 2)の少し先に設置されていた標識.冒進(切換を忘れて異電源区間に突入すること)したときのダメージが直→交よりも交→直の方が大きい(ヒューズが飛ぶ)ため,セクションの存在をより目立たせていたようです. 5) 交流側入口手前に設置されていた架線死区間予告標.上に「通常運転用」と書かれていました.

5) 交流側入口手前に設置されていた架線死区間予告標.上に「通常運転用」と書かれていました. 6) 直流化切替後,架線死区間予告標(通常運転用)を撤去した跡.

6) 直流化切替後,架線死区間予告標(通常運転用)を撤去した跡. 7) 交直セクションの直前にはもう一つ架線死区間予告標が設置されていました.「切換」の標識の色が違っており,上に「運転規制用」と書かれていました.湖西線では「比良おろし」と呼ばれる強風のため,しばしば徐行規制がかかることがあります.その際,通常の位置で交直切換操作を行うと,交直セクションを惰行で乗り切ることが困難になるため,運転規制時に限り切換操作を行う位置をずらしていたものと思われます.

7) 交直セクションの直前にはもう一つ架線死区間予告標が設置されていました.「切換」の標識の色が違っており,上に「運転規制用」と書かれていました.湖西線では「比良おろし」と呼ばれる強風のため,しばしば徐行規制がかかることがあります.その際,通常の位置で交直切換操作を行うと,交直セクションを惰行で乗り切ることが困難になるため,運転規制時に限り切換操作を行う位置をずらしていたものと思われます. 8) 「運転規制用」の架線死区間予告標も撤去されました.この標識が設置されたのはつい最近で,短い設置期間に終わりました.強風規制時のセクション内停止の心配が無くなり,湖西線のネックの一つが解消されたことになります.

8) 「運転規制用」の架線死区間予告標も撤去されました.この標識が設置されたのはつい最近で,短い設置期間に終わりました.強風規制時のセクション内停止の心配が無くなり,湖西線のネックの一つが解消されたことになります. 9) 交流側の交直セクション出口に設置されていた惰行解除標識(力行標).上り線を使った逆線運転用のため,通常と逆向きについていました.

9) 交流側の交直セクション出口に設置されていた惰行解除標識(力行標).上り線を使った逆線運転用のため,通常と逆向きについていました. 10) 交直セクションの交流側入口,トラス橋に取り付けられていた架線死区間標識.

10) 交直セクションの交流側入口,トラス橋に取り付けられていた架線死区間標識. 11) 直流化切替後.架線死区間標識も撤去されました.

11) 直流化切替後.架線死区間標識も撤去されました. 12) 地上から見たデッドセクション部分.

12) 地上から見たデッドセクション部分. 13) 直流化切替後のデッドセクション撤去跡.トロリー線のセクションインシュレータは通常の銅製のものに張り替えられていますが,吊架線のポリマー碍子は残っています.

13) 直流化切替後のデッドセクション撤去跡.トロリー線のセクションインシュレータは通常の銅製のものに張り替えられていますが,吊架線のポリマー碍子は残っています. 電源種別を表示

電源種別を表示 15) デッドセクションの直流側にある永原変電所.交直セクションの直流側に直流1500V電源を供給しています.なお,交直セクションの交流側電源は北陸本線から分岐して(沓掛き電区分所)供給されていました.

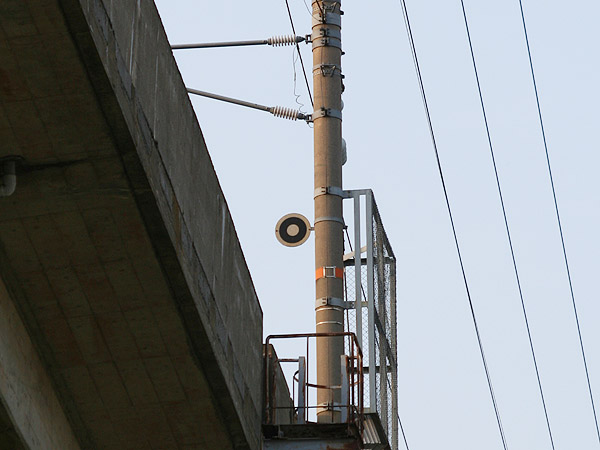

15) デッドセクションの直流側にある永原変電所.交直セクションの直流側に直流1500V電源を供給しています.なお,交直セクションの交流側電源は北陸本線から分岐して(沓掛き電区分所)供給されていました. 16) 永原変電所の引き出し部分.出力部は方面別になっておらず,上り・下りのそれぞれのき電線にT字型接続されています.

16) 永原変電所の引き出し部分.出力部は方面別になっておらず,上り・下りのそれぞれのき電線にT字型接続されています. 17) デッドセクション手前の城山トンネルを出てすぐのところにあった直流側の交直切換標.

17) デッドセクション手前の城山トンネルを出てすぐのところにあった直流側の交直切換標. 18) 直流化切替後,交直セクション直流側入口手前の交直切換標撤去跡.

18) 直流化切替後,交直セクション直流側入口手前の交直切換標撤去跡. 19) 直流側の「通常運転用」架線死区間予告標.

19) 直流側の「通常運転用」架線死区間予告標. 20) 直流化切替後,架線死区間予告標も撤去されました.

20) 直流化切替後,架線死区間予告標も撤去されました. 21) 架線死区間予告標があった場所から近江塩津方を見たところ.デッドセクションは左カーブの先に設置されていました.湖西線の西大津-近江塩津間は単線並列方式のため,上り線側にも標識が設置されています.ただし,メンテナンスされていないようで完全に錆び付いており,近年は単線並列方式での運転はされていなかった可能性もあります.

21) 架線死区間予告標があった場所から近江塩津方を見たところ.デッドセクションは左カーブの先に設置されていました.湖西線の西大津-近江塩津間は単線並列方式のため,上り線側にも標識が設置されています.ただし,メンテナンスされていないようで完全に錆び付いており,近年は単線並列方式での運転はされていなかった可能性もあります. 22) 直流化切替後の様子.交直セクションがあったことを示す痕跡はほとんど残っていません.

22) 直流化切替後の様子.交直セクションがあったことを示す痕跡はほとんど残っていません. 23) 近江塩津へ向かう普通列車(419系)の車内から見たデッドセクションの直流側入り口(永原方).

23) 近江塩津へ向かう普通列車(419系)の車内から見たデッドセクションの直流側入り口(永原方). 24) デッドセクション通過直前の特急雷鳥48号(大阪行き)車内の様子.このとき,車掌から「電源切換のため室内灯が消える」旨の車内放送(mp3,289 KB)がありました.

24) デッドセクション通過直前の特急雷鳥48号(大阪行き)車内の様子.このとき,車掌から「電源切換のため室内灯が消える」旨の車内放送(mp3,289 KB)がありました. 25) デッドセクション通過中の車内.室内灯が白熱電球の予備灯以外消え,ご覧のとおり車内は真っ暗です.

25) デッドセクション通過中の車内.室内灯が白熱電球の予備灯以外消え,ご覧のとおり車内は真っ暗です. 26) 近江塩津駅前の看板.左が着工前(計画自体が具体化する前),右が直流化直前の2006年5月の姿です.現在に至るまで,実際に琵琶湖を環状に1周する定期列車は設定されていませんが,2006年10月21日の直流化開業により,近江塩津で湖東線(東海道本線+北陸本線)周りと湖西線周りの新快速電車が同一ホームで容易に乗り換えられるようになったため,その目的はほぼ達成されたと言えそうです.

26) 近江塩津駅前の看板.左が着工前(計画自体が具体化する前),右が直流化直前の2006年5月の姿です.現在に至るまで,実際に琵琶湖を環状に1周する定期列車は設定されていませんが,2006年10月21日の直流化開業により,近江塩津で湖東線(東海道本線+北陸本線)周りと湖西線周りの新快速電車が同一ホームで容易に乗り換えられるようになったため,その目的はほぼ達成されたと言えそうです. 27) 近江塩津駅舎.なかなか味のある駅舎で,きれいに手入れされたツツジが見事です.かつては普通列車しか停車しない小駅でしたが,直流化開業後は湖西線回りと湖東回り(東海道・北陸線米原経由)の新快速電車の乗り換え駅として重要な役割を担っています.

27) 近江塩津駅舎.なかなか味のある駅舎で,きれいに手入れされたツツジが見事です.かつては普通列車しか停車しない小駅でしたが,直流化開業後は湖西線回りと湖東回り(東海道・北陸線米原経由)の新快速電車の乗り換え駅として重要な役割を担っています.