| 隣接セクション | ||||

|---|---|---|---|---|

| (米原方) 沓掛き電区分所(廃止) |

|

敦賀変電所(廃止) |  |

(直江津方) 湯尾き電区分所 |

| 隣接セクション | ||||

|---|---|---|---|---|

| (米原方) 沓掛き電区分所(廃止) |

|

敦賀変電所(廃止) |  |

(直江津方) 湯尾き電区分所 |

本項では2006年9月に北陸本線長浜-敦賀間が直流化される前の交流20kV電化時代に下り線は新疋田-敦賀間,上り線は敦賀駅構内に設置されていた敦賀変電所の異相区分交交セクションについて説明しています.

敦賀変電所は北陸本線 敦賀駅構内の東側に設置されており,現在は米原方および金沢方,交直セクション手前までの区間に直流1500Vを,交直セクションより先の区間に交流20kV 60Hzの電力をき電していますが,2006年9月に行われた長浜-敦賀間直流化切替の前までは米原方にも交流20kV 60Hzをき電していました.そのため,新疋田-敦賀間,現在のJR貨物敦賀機関区の付近に異相区分交交セクションが設置されていました.

敦賀変電所の交交セクションは下り線は当時は場内信号機の400mほど手前,新疋田-敦賀間の本線上に設置されていましたが,上り線は敦賀駅構内,敦賀駅ホームから比較的近い地点に設置されていたため,敦賀駅を発車した電車はすぐに惰行を強いられ,セクションを抜けきるまでなかなか力行・再加速ができない原因になっていました.

北陸本線長浜-敦賀間が2006年9月に直流化された後は敦賀変電所の異相区分交交セクションは廃止されるとともに,米原方への直流1500V出力が追加されました.一方,引き続き敦賀以北の交流20kV区間のき電も担当していますが,2024年3月の北陸新幹線敦賀延伸にともなって交直セクションを含む敦賀以北の区間がハピラインふくいに移管されたため,現在はJR西日本の変電所が他社(ハピラインふくい)の区間のき電を担当していることになります.また,敦賀駅南方の電留線は交直両用車の点検などのために一部が交流20kV加圧できるようになっており,敦賀変電所の交流20kV出力からは本線へのき電線とは別に電留線へのき電線も延びています

1) 北陸本線 上り線の架線死区間予告標.

1) 北陸本線 上り線の架線死区間予告標. 2) 北陸本線 上り線のデッドセクション.駅のホームから比較的近い場所にあったため,上り電車が駅発車後なかなか加速できない原因になっていました.

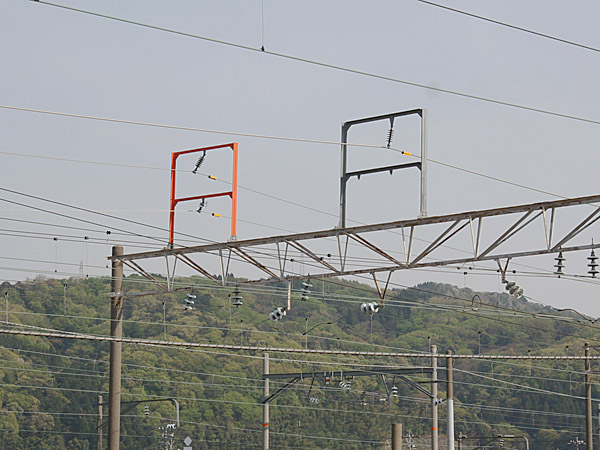

2) 北陸本線 上り線のデッドセクション.駅のホームから比較的近い場所にあったため,上り電車が駅発車後なかなか加速できない原因になっていました. 3) 北陸本線 上り線のデッドセクションの拡大.吊架線の絶縁には北陸本線でよく見かける赤茶色のポリマー碍子が使用されていました.

3) 北陸本線 上り線のデッドセクションの拡大.吊架線の絶縁には北陸本線でよく見かける赤茶色のポリマー碍子が使用されていました. 4) 2006年9月の長浜-敦賀間直流化切替直後の上り線デッドセクション跡.FRPセクションインシュレータは切替当日に撤去されて銅架線に張り替えられましたが,吊架線のポリマー碍子はしばらくの間残っていました.

4) 2006年9月の長浜-敦賀間直流化切替直後の上り線デッドセクション跡.FRPセクションインシュレータは切替当日に撤去されて銅架線に張り替えられましたが,吊架線のポリマー碍子はしばらくの間残っていました. 5) 北陸本線 下り線のデッドセクション.手前に2003年に直流電化された小浜線が平行しています.

5) 北陸本線 下り線のデッドセクション.手前に2003年に直流電化された小浜線が平行しています. 6) 雪の中の下り線デッドセクション.

6) 雪の中の下り線デッドセクション. 7) 下り線デッドセクションの拡大.こちらのポリマー碍子は灰色でした.

7) 下り線デッドセクションの拡大.こちらのポリマー碍子は灰色でした. 8) 直流化切替直後の下り線デッドセクション跡.上り線同様,FRPセクションインシュレータが撤去されて銅架線に張り替えられています.

8) 直流化切替直後の下り線デッドセクション跡.上り線同様,FRPセクションインシュレータが撤去されて銅架線に張り替えられています. 9) 直流化切替後もしばらく残されていた下り線デッドセクション跡の吊架線絶縁用ポリマー碍子.

9) 直流化切替後もしばらく残されていた下り線デッドセクション跡の吊架線絶縁用ポリマー碍子. 10) 下り線デッドセクションを抜けた先にあった力行標.ただし,すぐ先が敦賀駅のため実際に力行する電車は少なかったと思われます.

10) 下り線デッドセクションを抜けた先にあった力行標.ただし,すぐ先が敦賀駅のため実際に力行する電車は少なかったと思われます. 11) 下り線沓掛き電区分所方へのき電線に挿入されていた吸上変圧器(BT).両側ともトロリー線に直接接続されていない,変わった設置方法でした.

11) 下り線沓掛き電区分所方へのき電線に挿入されていた吸上変圧器(BT).両側ともトロリー線に直接接続されていない,変わった設置方法でした. 12) 直流化切替直後の吸上変圧器.本体はしばらく残っていましたがき電線・負き電線との接続は切られています.

12) 直流化切替直後の吸上変圧器.本体はしばらく残っていましたがき電線・負き電線との接続は切られています. 13) BTがこの場所の架線(湯尾き電区分所方)とは異電源で,作業時に注意が必要であることを示す注意標記.

13) BTがこの場所の架線(湯尾き電区分所方)とは異電源で,作業時に注意が必要であることを示す注意標記. 14) 敦賀変電所からのき電線の引き出し部分.奥に当時新設工事中だった直流1500V出力の引き出し部も見えます.

14) 敦賀変電所からのき電線の引き出し部分.奥に当時新設工事中だった直流1500V出力の引き出し部も見えます. 15) 敦賀変電所構内を線路の反対側から遠望したところ.

15) 敦賀変電所構内を線路の反対側から遠望したところ. 16) 敦賀変電所から引き出されるき電線.右から212(沓掛き電区分所方・上り),211(同・下り),NF(共通の負き電線),240(敦賀地域鉄道部敦賀運転センター構内),213(湯尾き電区分所方・下り)および214(同・上り)に接続されています.

16) 敦賀変電所から引き出されるき電線.右から212(沓掛き電区分所方・上り),211(同・下り),NF(共通の負き電線),240(敦賀地域鉄道部敦賀運転センター構内),213(湯尾き電区分所方・下り)および214(同・上り)に接続されています. 17) 直流化切替後のき電線.沓掛き電区分所方・上下線へのき電線(211, 212)が撤去されています.

17) 直流化切替後のき電線.沓掛き電区分所方・上下線へのき電線(211, 212)が撤去されています. 18) 直流化切替後の敦賀駅構内の架線柱.敦賀駅構内は全面的に直流化されましたが,構内米原方にある敦賀運転センター構内の一部の架線は検修作業などのために交流20kV加圧できるようになっています.そのため,そこへ向かう交流20kVき電線を支持する部分は誤認による事故防止のため赤色に塗られています.

18) 直流化切替後の敦賀駅構内の架線柱.敦賀駅構内は全面的に直流化されましたが,構内米原方にある敦賀運転センター構内の一部の架線は検修作業などのために交流20kV加圧できるようになっています.そのため,そこへ向かう交流20kVき電線を支持する部分は誤認による事故防止のため赤色に塗られています. 19) 敦賀運転センター構内に接続されている交流20kVき電線(240)および負き電線(NF).

19) 敦賀運転センター構内に接続されている交流20kVき電線(240)および負き電線(NF). 20) 上り線デッドセクションを通過中の大阪行き485系上り特急「雷鳥」.敦賀駅は当時交直セクション手前の最後の停車駅だったためパンタを2つとも上げており,一見交交セクションを短絡しているように見えますが,実際には両パンタを接続する母線の断路器は交流区間内では開放されているため問題はありません.

20) 上り線デッドセクションを通過中の大阪行き485系上り特急「雷鳥」.敦賀駅は当時交直セクション手前の最後の停車駅だったためパンタを2つとも上げており,一見交交セクションを短絡しているように見えますが,実際には両パンタを接続する母線の断路器は交流区間内では開放されているため問題はありません. 21) 上り線デッドセクション跡を通過する223系試運転列車.

21) 上り線デッドセクション跡を通過する223系試運転列車. 22) 降りしきる雪の中,下り線デッドセクションにさしかかる札幌行き寝台特急「トワイライトエクスプレス」.

22) 降りしきる雪の中,下り線デッドセクションにさしかかる札幌行き寝台特急「トワイライトエクスプレス」. 23) 下り線デッドセクションを通過する札幌行き寝台特急「トワイライトエクスプレス」.

23) 下り線デッドセクションを通過する札幌行き寝台特急「トワイライトエクスプレス」. 24) 下り線デッドセクション跡を通過するEF81牽引の下り貨物列車.

24) 下り線デッドセクション跡を通過するEF81牽引の下り貨物列車. 25) 力行標の脇を通過する618系特急「サンダーバード」.

25) 力行標の脇を通過する618系特急「サンダーバード」. 26) デッドセクション付近に設置されている「交流電化発祥の地」の記念碑.日本初の交流電化区間は試験的に電化された仙山線の北仙台(後に仙台)-作並間ですが,本格採用されたのは北陸本線が初となる,ということのようです.

26) デッドセクション付近に設置されている「交流電化発祥の地」の記念碑.日本初の交流電化区間は試験的に電化された仙山線の北仙台(後に仙台)-作並間ですが,本格採用されたのは北陸本線が初となる,ということのようです.