| 隣接切替セクション | ||||

|---|---|---|---|---|

| (博多方) 新姫路変電所 |

|

新加古川 補助き電線開閉所 |

|

(新大阪方) 新伊川き電区分所 |

| 隣接補助き電区分所 | ||||

| (博多方) 新御着 補助き電区分所 |

|

新加古川 補助き電線開閉所 |

|

(新大阪方) 新大久保 補助き電区分所 |

| 隣接切替セクション | ||||

|---|---|---|---|---|

| (博多方) 新姫路変電所 |

|

新加古川 補助き電線開閉所 |

|

(新大阪方) 新伊川き電区分所 |

| 隣接補助き電区分所 | ||||

| (博多方) 新御着 補助き電区分所 |

|

新加古川 補助き電線開閉所 |

|

(新大阪方) 新大久保 補助き電区分所 |

本項では国内唯一の設備となった山陽新幹線の新加古川補助き電線開閉所について説明しています.

山陽新幹線 新大阪-岡山間は1972年3月に開業しましたが,当該区間に設置された3ヶ所の変電所,新六甲変電所,新姫路変電所,新上道変電所のうち新姫路変電所と新上道変電所(の新大阪方)は受け持っているき電区間が比較的長いため,電圧降下の影響を抑える目的で通常のATき電方式で設置されるトロリー線とATき電線の他に「補助き電線」とよばれる設備が設置されました.また,補助き電線の末端には「補助き電線開閉所(SFSP: Sub Feeder Switching Post)」と呼ばれる設備が設置され,新上道変電所の新大阪方には新香登SFSP,新姫路変電所の岡山方には新竜野SFSP,同じく新大阪方には新加古川SFSPが設置されました.

(詳しくは山陽新幹線の補助き電線をご覧ください)

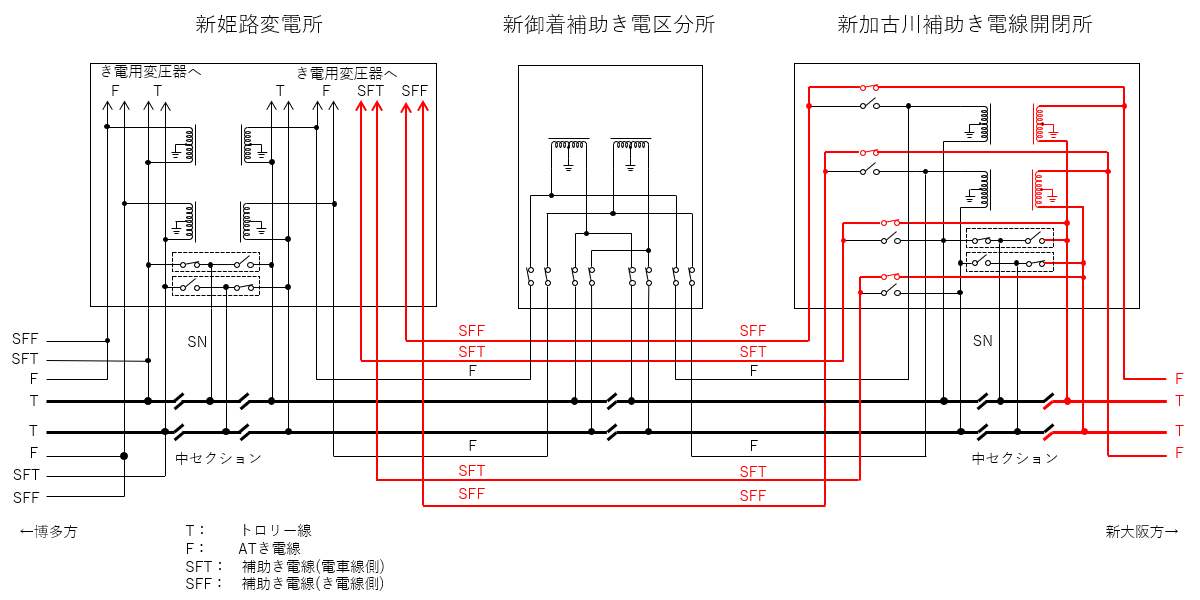

新姫路変電所の新大阪方のき電区間は新六甲変電所とのき電境界である新伊川変電所までですが,実際には新加古川SFSPを境に2つに分割されています.新姫路変電所から直接接続されているトロリー線(T)とATき電線(F)は下図のように新加古川SFSPまでの区間のき電を担当しています.一方,新姫路変電所からはそれとは別に上り線・下り線それぞれ1組ずつの補助き電線が引き出されており,通常のATき電線に追加される形で架線柱ビームの上部に架設され新加古川SFSPまで延びています.

なお,新姫路変電所と新加古川補助き電線開閉所までの間には新御着補助き電区分所が設置されていますが,補助き電区分所の構内に引き込まれているのはトロリー線,ATき電線と中性線のみで,補助き電線は構内には入らず素通りしています.

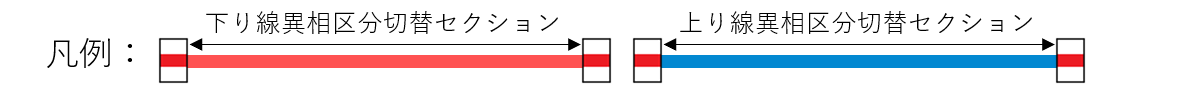

補助き電線は「補助き電線(電車線側):SFT」と「補助き電線(き電線側):SFF」の2本で構成されています.これらの補助き電線は新加古川SFSPに引き込まれた後,新加古川SFSPから新伊川き電区分所までの区間のトロリー線とATき電線に接続されています.また,新姫路変電所~新加古川SFSPの区間と新加古川SFSP~新伊川き電区分所の両区間の架線の間には異相区分切替セクションと同様の,中セクションをもつ切替セクションが設置されています.

新姫路変電所-新加古川補助き電線開閉所間のき電系統略図

新姫路変電所-新加古川補助き電線開閉所間のき電系統略図現在の新加古川SFSPの構内の様子を確認したところ,補助き電線と新姫路変電所~新加古川SFSPの区間,および補助き電線と新加古川SFSP~新伊川き電区分所の区間を接続する遮断器や断路器がいずれも投入状態にあることから,現在は新伊川き電区分所~新姫路変電所間が単一のき電区間になっており,補助き電線は本来の運用はされておらず,新姫路変電所~新加古川SFSPの区間のトロリー線およびATき電線に並列に接続されて同区間での電圧降下を抑える働きをしているものと思われます.また,新加古川SFSPの前後の区間が前述の断路器を介して接続されている状態では切替セクションの存在理由がなくなっていることから,おそらく切替用開閉器も動作していないと推定されます.

1) 新加古川補助き電線開閉所(SFSP)の全景.

1) 新加古川補助き電線開閉所(SFSP)の全景. 2) 新加古川SFSPの正門.

2) 新加古川SFSPの正門. 3) 新加古川SFSPの銘板.山陽新幹線新大阪-岡山間開業時に設置された3か所のSFSPのうち,新竜野SFSP,新香登SFSPの2ヶ所は補助き電区分所に変更されたため,現在は新加古川SFSPのみが日本で唯一の補助き電線開閉所となっています.

3) 新加古川SFSPの銘板.山陽新幹線新大阪-岡山間開業時に設置された3か所のSFSPのうち,新竜野SFSP,新香登SFSPの2ヶ所は補助き電区分所に変更されたため,現在は新加古川SFSPのみが日本で唯一の補助き電線開閉所となっています. 4) 新加古川SFSPの構内を線路の反対側から見たところ.新伊川き電区分所方,新姫路変電所方と補助き電線のトロリー線側・き電線側を接続するガス遮断器が並んでいます.

4) 新加古川SFSPの構内を線路の反対側から見たところ.新伊川き電区分所方,新姫路変電所方と補助き電線のトロリー線側・き電線側を接続するガス遮断器が並んでいます. 5) 上り線側のガス遮断器群.「24」は上り線の補助き電線を示しています.

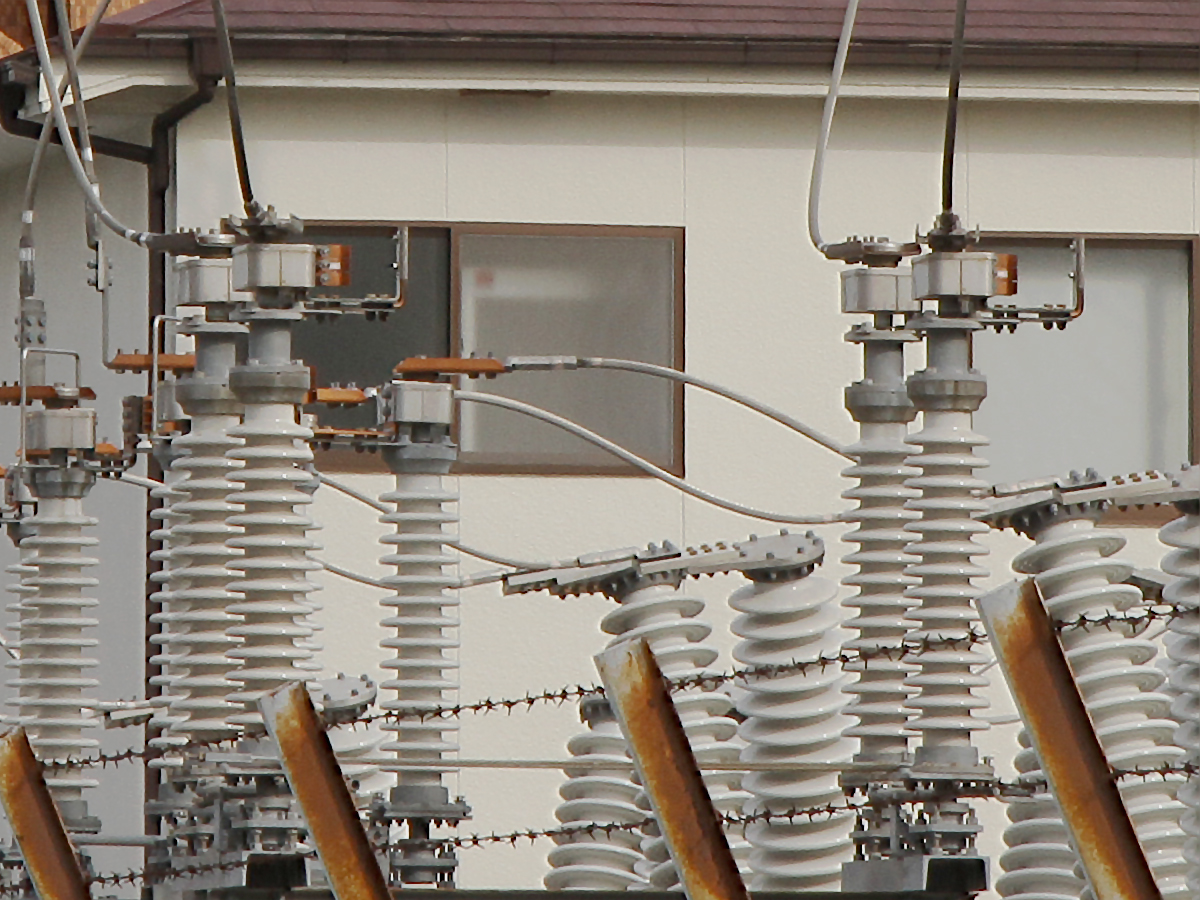

5) 上り線側のガス遮断器群.「24」は上り線の補助き電線を示しています. 6) 補助き電線はガス遮断器と断路器を介して構内の母線に接続されています.

6) 補助き電線はガス遮断器と断路器を介して構内の母線に接続されています. 7) ガス遮断器と構内の上り線側母線を結ぶ断路器は投入状態です.

7) ガス遮断器と構内の上り線側母線を結ぶ断路器は投入状態です. 8) 補助き電線の引き出し部にある断路器も投入状態です.

8) 補助き電線の引き出し部にある断路器も投入状態です. 9) 上り線の補助き電線側のガス遮断器.内部の状態を見るための窓があります.

9) 上り線の補助き電線側のガス遮断器.内部の状態を見るための窓があります. 10) 上り線の補助き電線側のガス遮断器は投入状態のようです.

10) 上り線の補助き電線側のガス遮断器は投入状態のようです. 11) 上り線の新伊川き電区分所方と新姫路変電所方のガス遮断器.それぞれ「12」「14」の表示があります.

11) 上り線の新伊川き電区分所方と新姫路変電所方のガス遮断器.それぞれ「12」「14」の表示があります. 12) 構内の母線と新伊川き電区分所方(奥側・12),新姫路変電所方(手前側・14)それぞれのトロリー線・ATき電線とを接続する断路器.いずれも投入状態です.

12) 構内の母線と新伊川き電区分所方(奥側・12),新姫路変電所方(手前側・14)それぞれのトロリー線・ATき電線とを接続する断路器.いずれも投入状態です. 13) 上り線の新姫路変電所方のガス遮断器「14」の表示窓.

13) 上り線の新姫路変電所方のガス遮断器「14」の表示窓. 14) ガス遮断器「14」も投入状態です.

14) ガス遮断器「14」も投入状態です. 15) 下り線の新姫路変電所方のガス遮断器「13」の表示窓.薄くて分かりにくいですがこちらも投入状態を示す「入」の表示が見えます.他のガス遮断器の表示は陰になって外部からは確認できませんが,断路器の状態から推測すると下り線・上り線側とも全て投入状態になっている思われます.

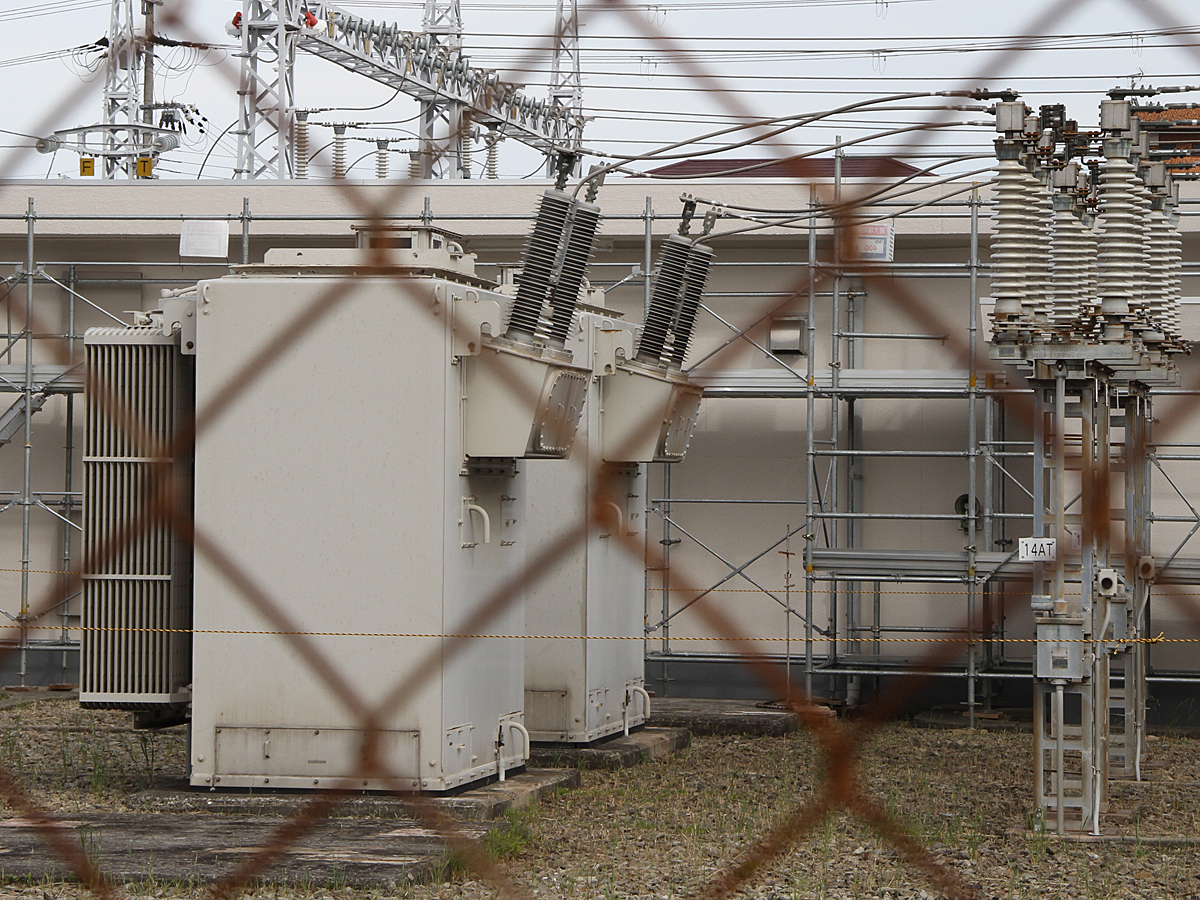

15) 下り線の新姫路変電所方のガス遮断器「13」の表示窓.薄くて分かりにくいですがこちらも投入状態を示す「入」の表示が見えます.他のガス遮断器の表示は陰になって外部からは確認できませんが,断路器の状態から推測すると下り線・上り線側とも全て投入状態になっている思われます. 16) 下り線新伊川き電区分所方のトロリー線・ATき電線に接続されたAT(単巻変圧器).陰になって見にくいですが隣には新姫路変電所方のトロリー線・ATき電線に接続されたATが並んでいます.

16) 下り線新伊川き電区分所方のトロリー線・ATき電線に接続されたAT(単巻変圧器).陰になって見にくいですが隣には新姫路変電所方のトロリー線・ATき電線に接続されたATが並んでいます. 17) 上り線側の単巻変圧器(AT).手前側が新姫路変電所方,奥側が新伊川き電区分所方のトロリー線とATき電線にそれぞれ接続されています.

17) 上り線側の単巻変圧器(AT).手前側が新姫路変電所方,奥側が新伊川き電区分所方のトロリー線とATき電線にそれぞれ接続されています. 18) 下り線の中セクションの電源を切り替える切替用開閉器のブッシング.屋内にある切替用開閉器に接続されています.通常,変電所やき電区分所の異相区分切替セクションの切替用開閉器は通常故障時やメンテナンス時に備えて上下線それぞれ2組ずつありますが,新加古川SFSPの場合は両区間が同相で電圧降下が許容できれば両区間のトロリー線・ATき電線を接続して1区間として運用することも可能なためか,切替用開閉器は上下線それぞれ1組ずつしかありません.

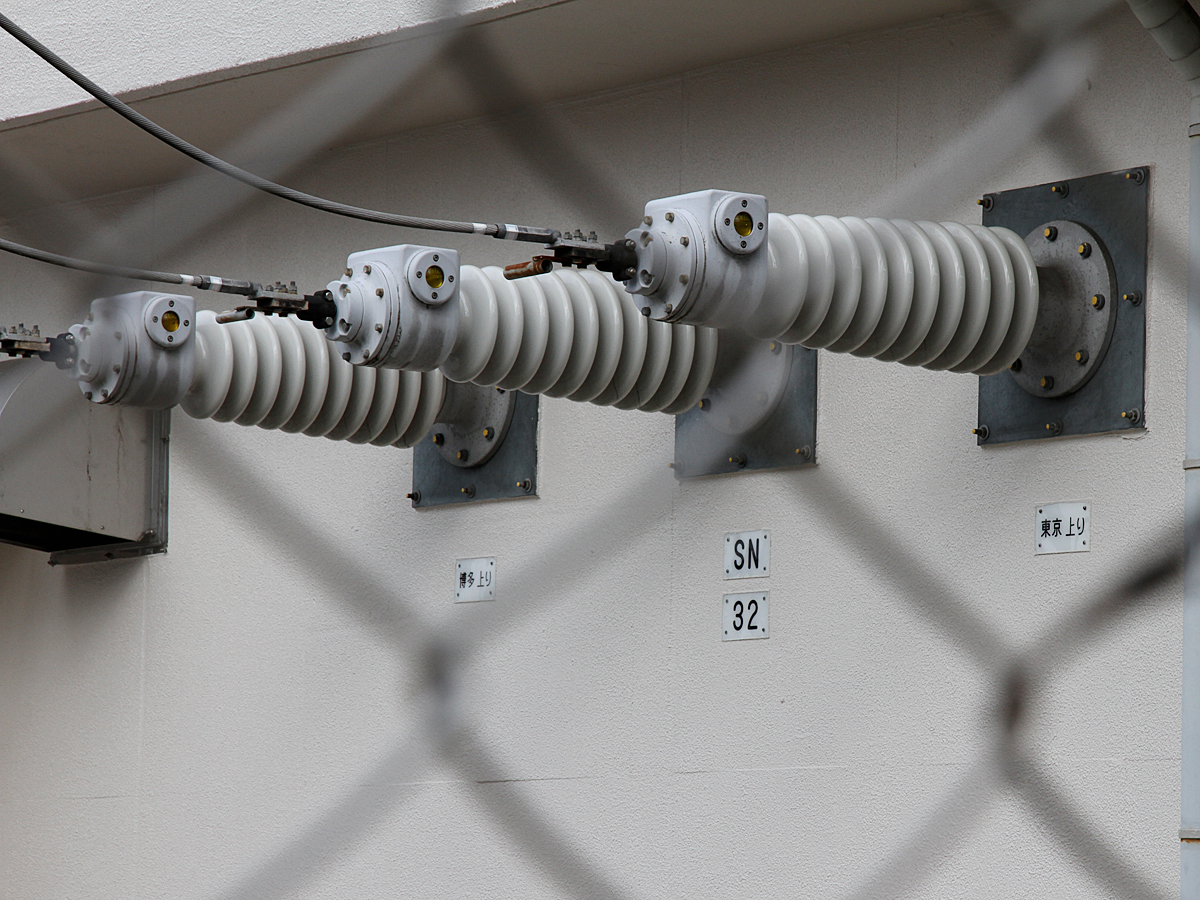

18) 下り線の中セクションの電源を切り替える切替用開閉器のブッシング.屋内にある切替用開閉器に接続されています.通常,変電所やき電区分所の異相区分切替セクションの切替用開閉器は通常故障時やメンテナンス時に備えて上下線それぞれ2組ずつありますが,新加古川SFSPの場合は両区間が同相で電圧降下が許容できれば両区間のトロリー線・ATき電線を接続して1区間として運用することも可能なためか,切替用開閉器は上下線それぞれ1組ずつしかありません. 19) 上り線の中セクションの電源を切り替える切替用開閉器のブッシング.ただ,下り線・上り線とも新加古川SFSP前後の区間が接続されている状態では切替用開閉器を動作させる意味が無くなっていることから,現在はおそらく切替動作は行っていない(=どちらかの区間のトロリー線と常時接続)と考えられます.

19) 上り線の中セクションの電源を切り替える切替用開閉器のブッシング.ただ,下り線・上り線とも新加古川SFSP前後の区間が接続されている状態では切替用開閉器を動作させる意味が無くなっていることから,現在はおそらく切替動作は行っていない(=どちらかの区間のトロリー線と常時接続)と考えられます. 20) 構内の母線は上り線側・下り線側に分かれていますが,その間には両者を接続して上下タイき電を行うための断路器があります.

20) 構内の母線は上り線側・下り線側に分かれていますが,その間には両者を接続して上下タイき電を行うための断路器があります. 21) 母線の上り線側・下り線側を結ぶ断路器は通常時は開放されています.

21) 母線の上り線側・下り線側を結ぶ断路器は通常時は開放されています. 22) 補助き電線の引き出し部を構内側から見たところ.

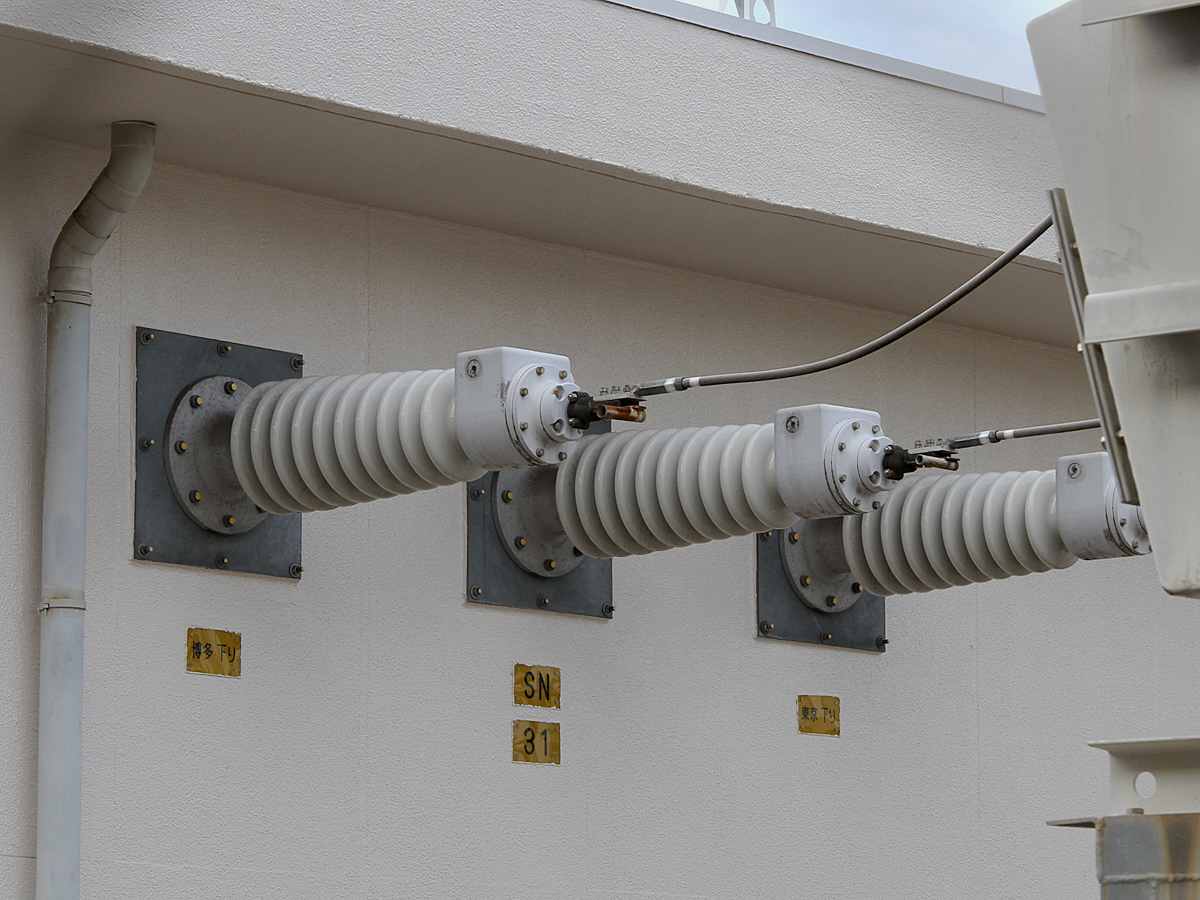

22) 補助き電線の引き出し部を構内側から見たところ. 23) 下り線側のき電線群の引き出し部.通常の変電所やき電区分所は下り線側・上り線側それぞれ起点方のトロリー線とATき電線,終点方のトロリー線とATき電線,それに中セクションのトロリー線にレールに接続される中性線を加えた6本のき電線が引き出されていますが,新加古川SFSPではそれらに補助き電線のトロリー線側・ATき電線側を加えた8本のき電線が引き出されています.

23) 下り線側のき電線群の引き出し部.通常の変電所やき電区分所は下り線側・上り線側それぞれ起点方のトロリー線とATき電線,終点方のトロリー線とATき電線,それに中セクションのトロリー線にレールに接続される中性線を加えた6本のき電線が引き出されていますが,新加古川SFSPではそれらに補助き電線のトロリー線側・ATき電線側を加えた8本のき電線が引き出されています. 24) 下り線側の補助き電線(SFF・SFT)の引き出し部.「SFF」は「Sub Feeder to Feeder」,「SFT」は「Sub Feeder to Trolley」の略のようです.

24) 下り線側の補助き電線(SFF・SFT)の引き出し部.「SFF」は「Sub Feeder to Feeder」,「SFT」は「Sub Feeder to Trolley」の略のようです. 25) 下り線側の補助き電線の表示を拡大して見たところ.

25) 下り線側の補助き電線の表示を拡大して見たところ. 26) 上り線側のき電線群の引き出し部.下り線側同様,中性線を含めて8本のき電線が引き出されています.

26) 上り線側のき電線群の引き出し部.下り線側同様,中性線を含めて8本のき電線が引き出されています. 27) 上り線線側の補助き電線(SFT・SFF)の引き出し部.

27) 上り線線側の補助き電線(SFT・SFF)の引き出し部. 28) 上り線側の補助き電線の表示を拡大して見たところ.

28) 上り線側の補助き電線の表示を拡大して見たところ. 29) 高架線上にあるき電線鉄構.合計16本ものき電線を受けるため大がかりな鉄構が組まれており,下り線側と上り線側のき電線はそれぞれ別々の鉄構に接続されています.

29) 高架線上にあるき電線鉄構.合計16本ものき電線を受けるため大がかりな鉄構が組まれており,下り線側と上り線側のき電線はそれぞれ別々の鉄構に接続されています.

35) 新姫路変電所から延びてきた上り線の補助き電線(き電線側).下に見えるのは上り線博多方のトロリー線からのき電線です.

35) 新姫路変電所から延びてきた上り線の補助き電線(き電線側).下に見えるのは上り線博多方のトロリー線からのき電線です. 36) 新姫路変電所から延びてきた上り線の補助き電線(トロリー線側).右に見えるのは上り線博多方のATき電線です.

36) 新姫路変電所から延びてきた上り線の補助き電線(トロリー線側).右に見えるのは上り線博多方のATき電線です. 37) 上り線の切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの入口側(博多方).

37) 上り線の切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの入口側(博多方). 38) 上り線の入口側エアセクションの入口側を拡大して見たところ.

38) 上り線の入口側エアセクションの入口側を拡大して見たところ. 39) 上り線博多方のトロリー線へのき電線接続部.

39) 上り線博多方のトロリー線へのき電線接続部. 40) 上り線の入口側エアセクションの中セクション側を拡大して見たところ.

40) 上り線の入口側エアセクションの中セクション側を拡大して見たところ. 41) 上り線の切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの出口側(新大阪方).

41) 上り線の切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの出口側(新大阪方). 42) 上り線の出口側エアセクションの中セクション側を拡大して見たところ.

42) 上り線の出口側エアセクションの中セクション側を拡大して見たところ. 43) 上り線新大阪方のトロリー線へのき電線接続部.

43) 上り線新大阪方のトロリー線へのき電線接続部. 44) 下り線入口側エアセクションを真横から見たところ.

44) 下り線入口側エアセクションを真横から見たところ. 45) 下り線の入口側エアセクションの入口側を拡大して見たところ.

45) 下り線の入口側エアセクションの入口側を拡大して見たところ. 46) 下り線新大阪方のトロリー線へのき電線接続部.

46) 下り線新大阪方のトロリー線へのき電線接続部. 47) 下り線の入口側エアセクションの中セクション側を拡大して見たところ.

47) 下り線の入口側エアセクションの中セクション側を拡大して見たところ. 48) 下り線のエアセクションのうちの出口側(博多方).

48) 下り線のエアセクションのうちの出口側(博多方). 49) 下り線の出口側エアセクションの中セクション側を拡大して見たところ.

49) 下り線の出口側エアセクションの中セクション側を拡大して見たところ. 50) 下り線博多方へのトロリー線のき電線接続部.

50) 下り線博多方へのトロリー線のき電線接続部.