| 隣接セクション | ||||

|---|---|---|---|---|

| (博多方) 新庄き電区分所 |

|

新上道変電所 |  |

(新大阪方) 新赤穂き電区分所 |

本項では山陽新幹線 新姫路変電所の異相区分切替セクションや同変電所からかつて出力されていた補助き電線について説明しています.

山陽新幹線 新大阪-岡山間は1972年3月に開業しましたが,当該区間に設置された3ヶ所の変電所,新六甲変電所,新姫路変電所,新上道変電所のうち新姫路変電所と新上道変電所(の新大阪方)は受け持っているき電区間が比較的長いため,電圧降下の影響を抑える目的で通常のATき電方式で設置されるトロリー線とATき電線の他に「補助き電線」とよばれる設備が設置されました.また,補助き電線の末端には「補助き電線開閉所(SFSP: Sub Feeder Switching Post)」と呼ばれる設備が設置され,新上道変電所の新大阪方には新香登SFSP,新姫路変電所の岡山方には新竜野SFSP,同じく新大阪方には新加古川SFSPが設置されました.

(詳しくは山陽新幹線の補助き電線をご覧ください)

新上道変電所は岡山駅から新大阪方へ約12kmの位置にあり,中国電力から220kV送電線で受電した電力を2組の単相交流に変換し,新姫路変電所とのき電境界である新赤穂き電区分所から新鴨方変電所とのき電境界である新庄き電区分所までの区間へ供給しています.

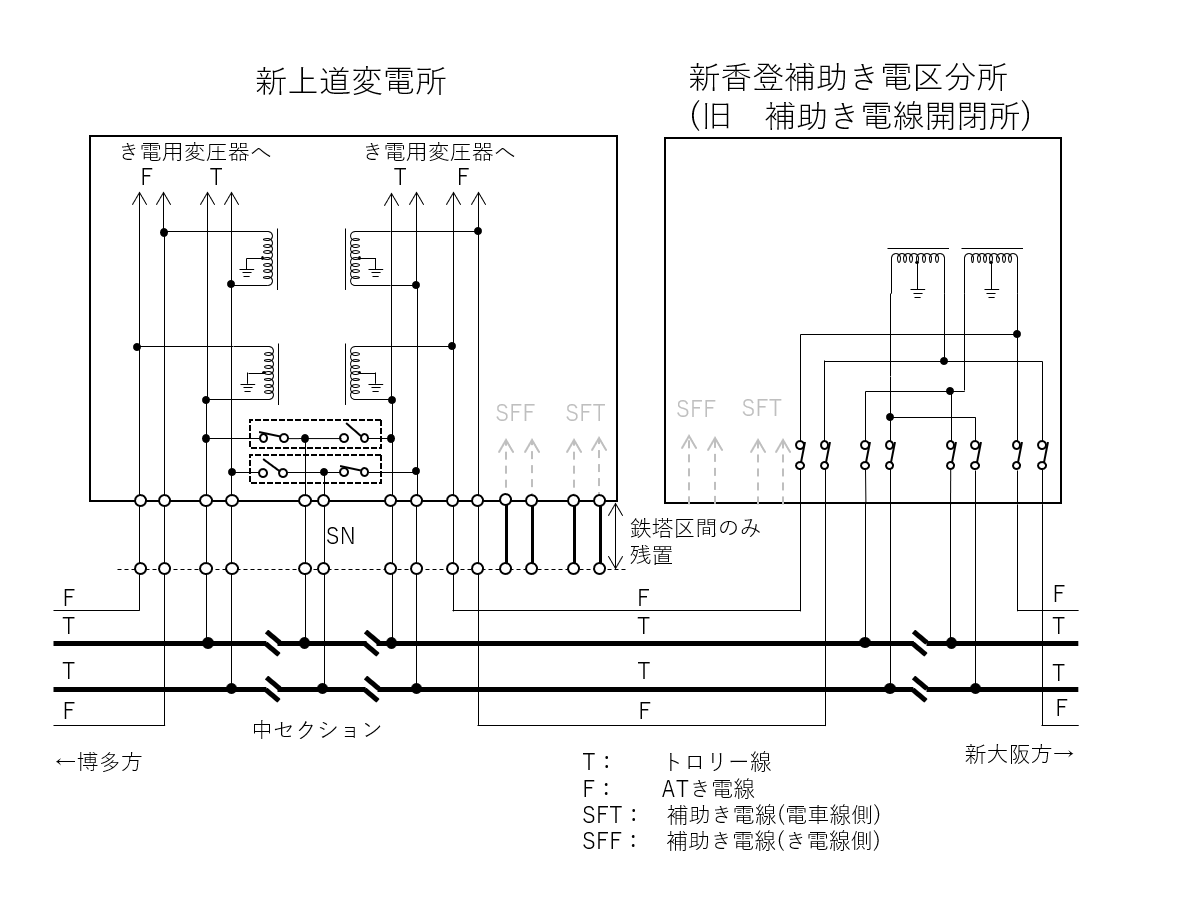

新上道変電所からは新大阪方・博多方それぞれに上下線のトロリー線とATき電線,それに異相区分切替セクションの中セクションへのトロリー線へのき電線が引き出されていますが,新上道変電所は用地の関係からか線路から北へ約600mほど離れた場所に設置されており,線路を跨ぐき電線の鉄構とは鉄塔4基に支持された架空線で結ばれています.また,岡山延伸開業当時は前述のき電線に加えて新大阪方の新香登SFSPまでの上下線に補助き電線(電車線側・SFT)と補助き電線(き電線側・SFF)の2本×2組が出力されていました.しかし,新姫路変電所の新大阪方と比較するとき電距離が短めで必要性が薄いと判断されたためか,現在は新上道変電所から新香登補助き電区分所(SFSPから変更)までの区間の補助き電線は撤去されています.この架空線の部分のみ補助き電線4本が残されていますが,変電所側,き電線鉄構側それぞれでジャンパー線が外されておりどこにも接続されていません.

新上道変電所~新香登補助き電区分所間のき電系統略図

新上道変電所~新香登補助き電区分所間のき電系統略図

1) 新上道変電所の正門と構内の様子.

1) 新上道変電所の正門と構内の様子. 2) 新上道変電所の銘板.

2) 新上道変電所の銘板. 3) 新上道変電所へ電力を供給する220kV送電線.

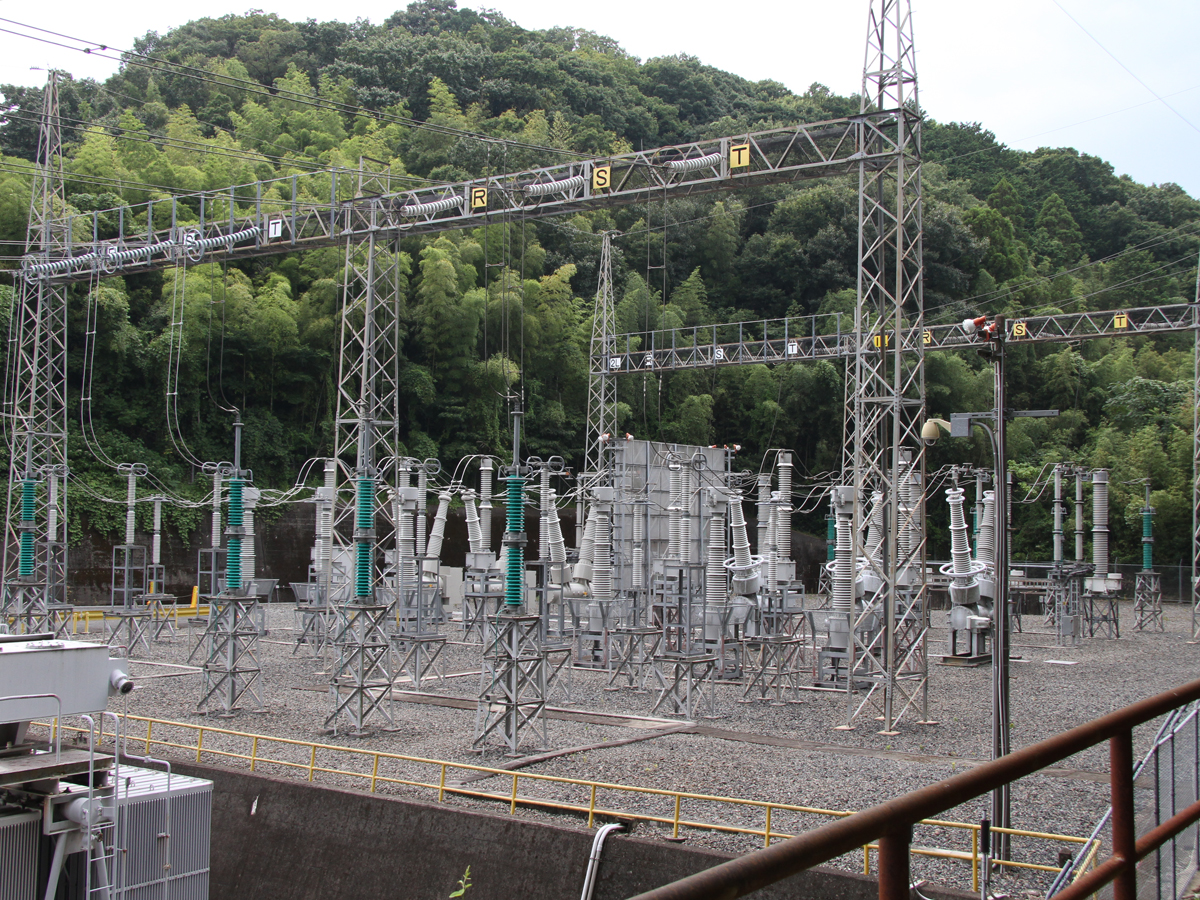

3) 新上道変電所へ電力を供給する220kV送電線. 4) 新上道変電所の220kV受電設備.中国電力から2回線(右が1L側・左が2L側)で受電しています.

4) 新上道変電所の220kV受電設備.中国電力から2回線(右が1L側・左が2L側)で受電しています. 5) 三相220kVを90°位相がズレた2組の単相60kVに変換するき電用変圧器.1L側・2L側それぞれに1台ずつ,計2台設置されています.

5) 三相220kVを90°位相がズレた2組の単相60kVに変換するき電用変圧器.1L側・2L側それぞれに1台ずつ,計2台設置されています. 6) 1L側のき電用変圧器.山陽新幹線以降の新幹線の変電所でよく用いられている変形ウッドブリッジ結線の変圧器です.

6) 1L側のき電用変圧器.山陽新幹線以降の新幹線の変電所でよく用いられている変形ウッドブリッジ結線の変圧器です. 7) 2L側のき電用変圧器.1L側よりも見た目が新しく,また後述するB座側の昇圧変圧器が見当たらないことから,近年になってルーフデルタ結線の変圧器に交換されたようです.

7) 2L側のき電用変圧器.1L側よりも見た目が新しく,また後述するB座側の昇圧変圧器が見当たらないことから,近年になってルーフデルタ結線の変圧器に交換されたようです. 8) 1L側の変形ウッドブリッジ結線変圧器のB座出力に接続された昇圧変圧器.変形ウッドブリッジ結線ではA座側の出力と比べてB座側の電圧が低くなることから(詳細な説明はこちら,これをA座側と同じ60kVに昇圧するために設置されています.

8) 1L側の変形ウッドブリッジ結線変圧器のB座出力に接続された昇圧変圧器.変形ウッドブリッジ結線ではA座側の出力と比べてB座側の電圧が低くなることから(詳細な説明はこちら,これをA座側と同じ60kVに昇圧するために設置されています. 9) 1L側の変形ウッドブリッジ結線の昇圧変圧器を違う角度から見たところ.

9) 1L側の変形ウッドブリッジ結線の昇圧変圧器を違う角度から見たところ. 10) 単相60kV出力側の設備.遮断器などで構成されています.

10) 単相60kV出力側の設備.遮断器などで構成されています. 11) 1L側の単相60kV回路.A座側,B座側それぞれにF(ATき電線),T(トロリー線)の表示がされています.

11) 1L側の単相60kV回路.A座側,B座側それぞれにF(ATき電線),T(トロリー線)の表示がされています. 12) き電線変圧器からの出力と上り線・下り線それぞれのき電出力との接続分.1L側,2L側どちらかを選択するための遮断器や断路器などで構成されています.

12) き電線変圧器からの出力と上り線・下り線それぞれのき電出力との接続分.1L側,2L側どちらかを選択するための遮断器や断路器などで構成されています. 13) 下り線側のき電線出力部.左から東京方のトロリー線(T),同ATき電線(F),異相区分切替セクションの中セクションへのトロリー線(SN),博多方のトロリー線(T),博多方のATき電線(F),中性線(N)の順に並んでいます.かつては新香登補助き電線開閉所(現 補助き電区分所)へ向かう補助き電線(き電線側・電車線側)への出力もありました.現在は所内の関連設備は撤去されています.

13) 下り線側のき電線出力部.左から東京方のトロリー線(T),同ATき電線(F),異相区分切替セクションの中セクションへのトロリー線(SN),博多方のトロリー線(T),博多方のATき電線(F),中性線(N)の順に並んでいます.かつては新香登補助き電線開閉所(現 補助き電区分所)へ向かう補助き電線(き電線側・電車線側)への出力もありました.現在は所内の関連設備は撤去されています. 14) 上り線側のき電線出力部.左から中性線(N),東京方のトロリー線(T),同ATき電線(F),異相区分切替セクションの中セクションへのトロリー線(SN),博多方のトロリー線(T),博多方のATき電線(F)の順に並んでいます.右端の鉄構に空いた部分がありますが,ここに上り線側の補助き電線が接続されていたようです.

14) 上り線側のき電線出力部.左から中性線(N),東京方のトロリー線(T),同ATき電線(F),異相区分切替セクションの中セクションへのトロリー線(SN),博多方のトロリー線(T),博多方のATき電線(F)の順に並んでいます.右端の鉄構に空いた部分がありますが,ここに上り線側の補助き電線が接続されていたようです. 15) 下り線側の異相区分切替セクションの中セクションの電源を切り替えるための切替用開閉器(建屋内に設置)へ繋がるブッシング.故障時やメンテナンス時に備えて同じものが2組あります.

15) 下り線側の異相区分切替セクションの中セクションの電源を切り替えるための切替用開閉器(建屋内に設置)へ繋がるブッシング.故障時やメンテナンス時に備えて同じものが2組あります.

17) 鉄塔(1)を違う角度から見たところ.

17) 鉄塔(1)を違う角度から見たところ. 18) 鉄塔(2).

18) 鉄塔(2). 19) 鉄塔(3).鉄塔(1)・(2)はき電線の支持が2列×8段の構成ですが,線路上の鉄構にき電線を渡す最終の鉄塔(4)が4列×4段になっているため上の4段を鉄塔(4)に向けて引き下ろす形になっています.

19) 鉄塔(3).鉄塔(1)・(2)はき電線の支持が2列×8段の構成ですが,線路上の鉄構にき電線を渡す最終の鉄塔(4)が4列×4段になっているため上の4段を鉄塔(4)に向けて引き下ろす形になっています. 20) 線路沿いの斜面に建つ最終の鉄塔(4).向かって右が下り線側,左が上り線側のき電線に接続されています.

20) 線路沿いの斜面に建つ最終の鉄塔(4).向かって右が下り線側,左が上り線側のき電線に接続されています. 21) 鉄塔(4)の下部には避雷器と思われる箱型の機器が設置されています.

21) 鉄塔(4)の下部には避雷器と思われる箱型の機器が設置されています. 22) 箱型の機器からの電線は鉄塔内部を通って最上部の中性線に接続されています.

22) 箱型の機器からの電線は鉄塔内部を通って最上部の中性線に接続されています.

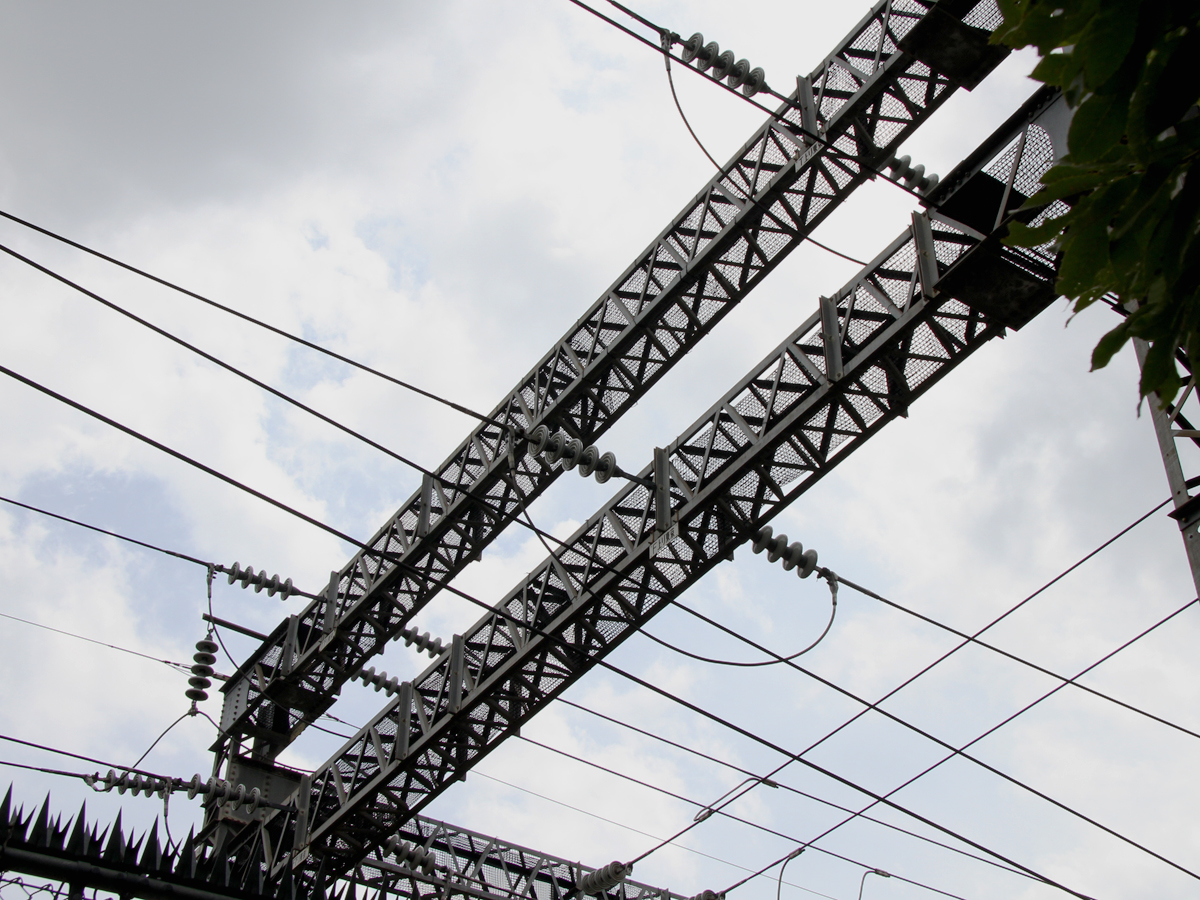

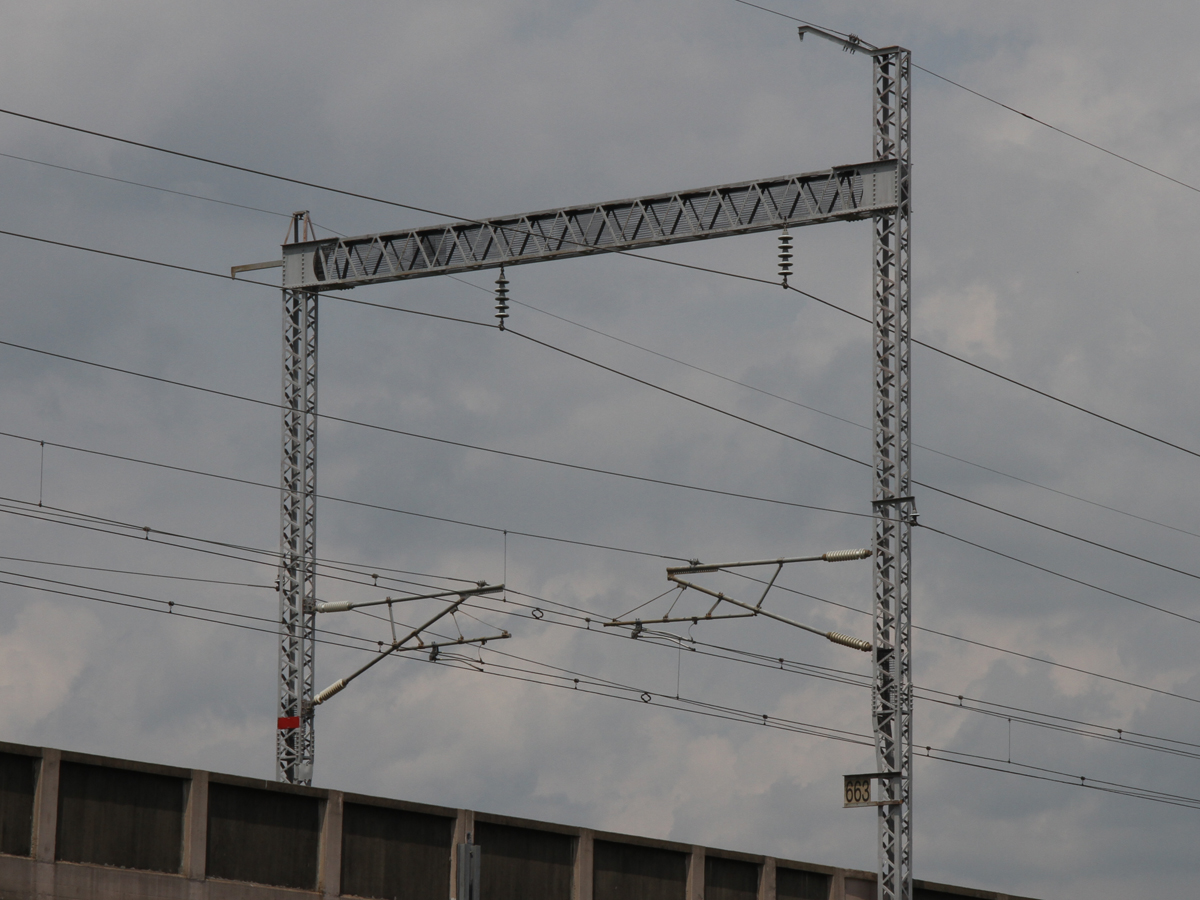

25) 変電所からのき電線を受け取る鉄構.新幹線の線路を跨ぐような形で建てられています.

25) 変電所からのき電線を受け取る鉄構.新幹線の線路を跨ぐような形で建てられています. 26) 鉄構の東京方の端部の様子.上下線それぞれの東京方のトロリー線へのき電線とATき電線が出ていますが,かつて設置されていたと思われる新香登補助き電線開閉所(現 補助き電区分所)への補助き電線は撤去されています.

26) 鉄構の東京方の端部の様子.上下線それぞれの東京方のトロリー線へのき電線とATき電線が出ていますが,かつて設置されていたと思われる新香登補助き電線開閉所(現 補助き電区分所)への補助き電線は撤去されています.

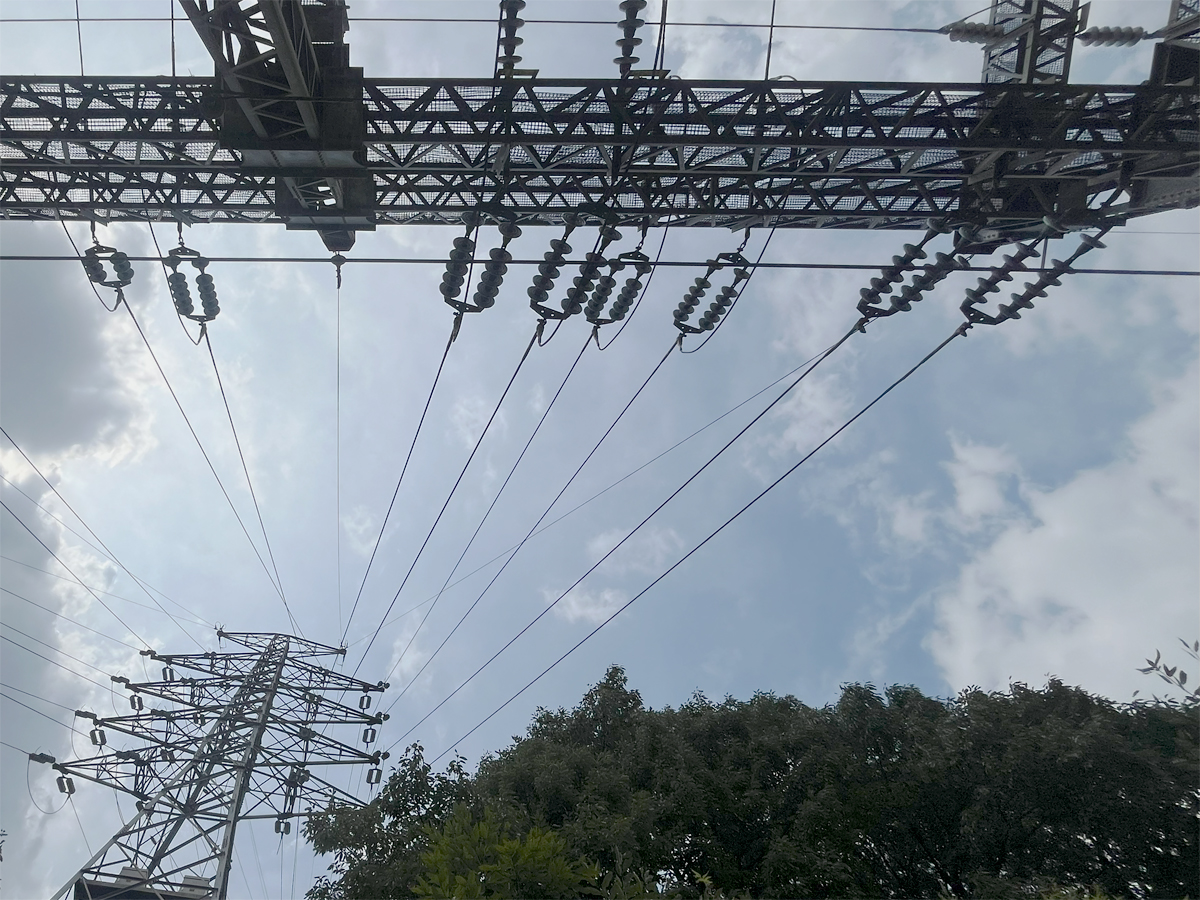

28) 下り線側のき電線群を真下から見上げたところ(その1).

28) 下り線側のき電線群を真下から見上げたところ(その1). 29) 下り線側のき電線群を真下から見上げたところ(その2).「T下り博多」と「下りセクション」の表示が裏から透けて見えています.

29) 下り線側のき電線群を真下から見上げたところ(その2).「T下り博多」と「下りセクション」の表示が裏から透けて見えています. 30) 下り線側のき電線群を真下から見上げたところ(その3).「F下り東京」と「T下り東京」の表示が裏から透けて見えています.なお左の2本が下り線側の補助き電線ですがジャンパー線が外されており,ここから新香登補助き電線開閉所(現 補助き電区分所)までの補助き電線は完全に撤去されています.

30) 下り線側のき電線群を真下から見上げたところ(その3).「F下り東京」と「T下り東京」の表示が裏から透けて見えています.なお左の2本が下り線側の補助き電線ですがジャンパー線が外されており,ここから新香登補助き電線開閉所(現 補助き電区分所)までの補助き電線は完全に撤去されています.

32) 上り線側のき電線群を真下から見上げたところ(その1).右側の2本が上り線側の補助き電線ですが,下り線側と同様,ジャンパー線が外されておりその先は撤去されています.

32) 上り線側のき電線群を真下から見上げたところ(その1).右側の2本が上り線側の補助き電線ですが,下り線側と同様,ジャンパー線が外されておりその先は撤去されています.

36) 鉄構の外に線路と平行する方向で張られた電線.補助き電線の一部だったと思われますが現在は使用されていません.活線のき電線からの誘導電圧を逃がすためと思われる細い導線を通じて鉄構に繋がっています.

36) 鉄構の外に線路と平行する方向で張られた電線.補助き電線の一部だったと思われますが現在は使用されていません.活線のき電線からの誘導電圧を逃がすためと思われる細い導線を通じて鉄構に繋がっています. 37) 下り線の博多方のトロリー線へのき電線接続部.

37) 下り線の博多方のトロリー線へのき電線接続部. 38) 上り線の中セクションのトロリー線へのき電線接続部.

38) 上り線の中セクションのトロリー線へのき電線接続部. 39) 下り線の異相区分切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの博多方(出口側)のエアセクション.鉄構のすぐ近くにあります.

39) 下り線の異相区分切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの博多方(出口側)のエアセクション.鉄構のすぐ近くにあります. 40) エアセクション内にある下り線の中セクションのトロリー線へのき電線接続部.

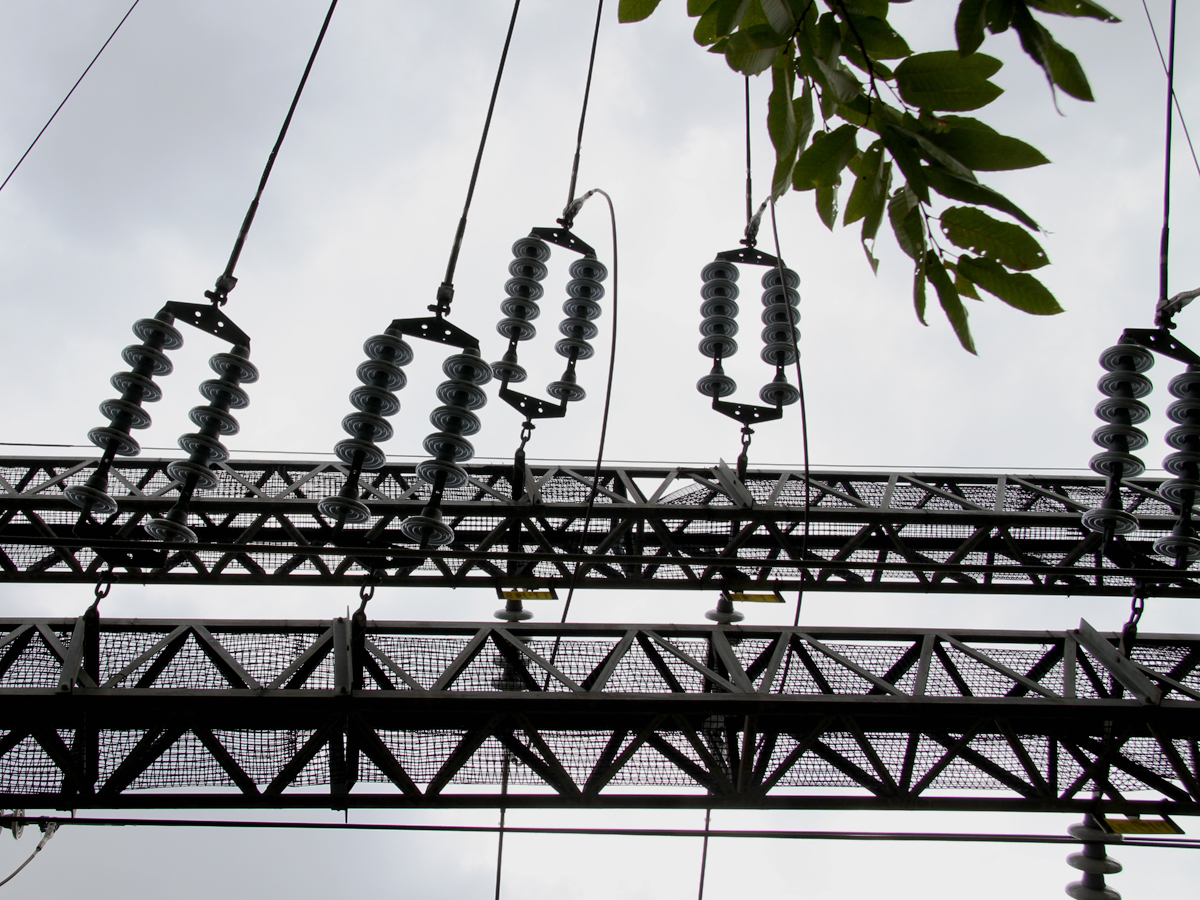

40) エアセクション内にある下り線の中セクションのトロリー線へのき電線接続部. 41) 下り線のエアセクションの出口側の絶縁碍子.

41) 下り線のエアセクションの出口側の絶縁碍子. 42) 上り線の異相区分切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの博多方(入口側)のエアセクション(フェンス外から金網越しに撮影).

42) 上り線の異相区分切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの博多方(入口側)のエアセクション(フェンス外から金網越しに撮影). 43) 上り線のエアセクションの出口側の絶縁碍子.

43) 上り線のエアセクションの出口側の絶縁碍子. 44) 上り線の博多方のトロリー線へのき電線接続部.

44) 上り線の博多方のトロリー線へのき電線接続部. 45) 上り線のエアセクションに入口側の絶縁碍子.

45) 上り線のエアセクションに入口側の絶縁碍子. 46) 新上道変電所の方向を東側から眺めたところ.

46) 新上道変電所の方向を東側から眺めたところ. 47) 異相区分切替セクション内の架線柱.上り線・下り線それぞれの東京方のトロリー線・ATき電線の合計4本が支持されていますが,かつては上下線それぞれの補助き電線(き電線側と電車線側)も合わせた計8本ものき電線が支持されていました.

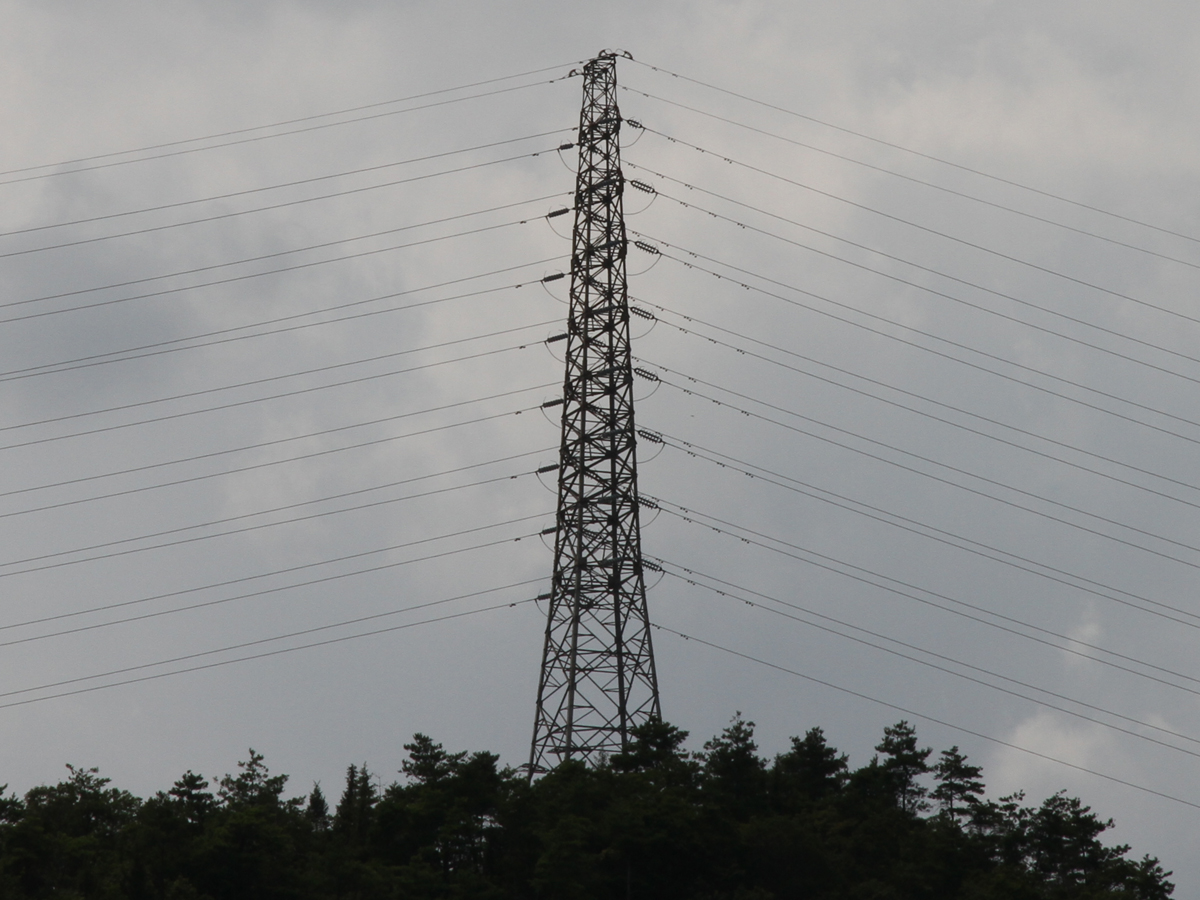

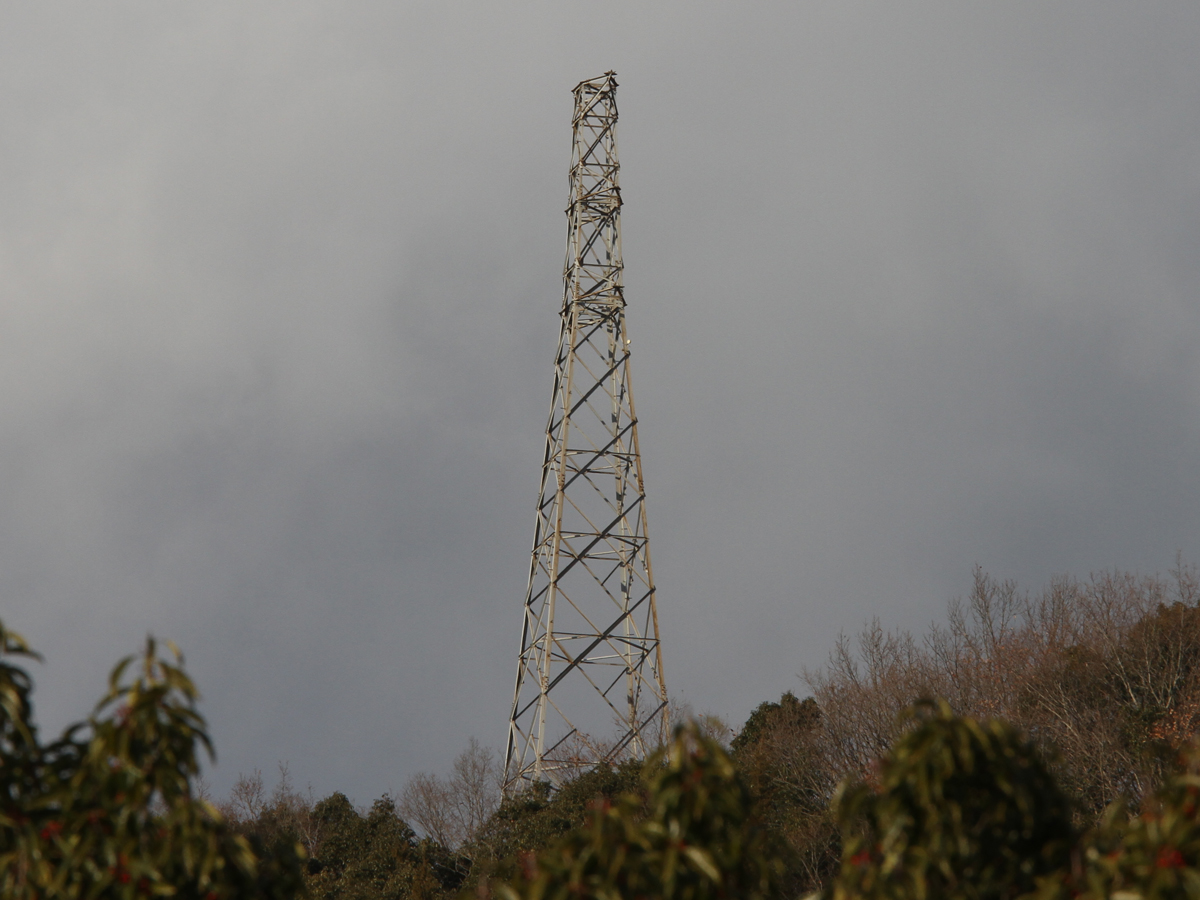

47) 異相区分切替セクション内の架線柱.上り線・下り線それぞれの東京方のトロリー線・ATき電線の合計4本が支持されていますが,かつては上下線それぞれの補助き電線(き電線側と電車線側)も合わせた計8本ものき電線が支持されていました. 48) 異相区分切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの東京方のエアセクション.

48) 異相区分切替セクションを構成する2つのエアセクションのうちの東京方のエアセクション. 49) エアセクションの中セクション側の絶縁碍子.

49) エアセクションの中セクション側の絶縁碍子. 50) 上下線それぞれの東京方のトロリー線へのき電線接続部.

50) 上下線それぞれの東京方のトロリー線へのき電線接続部. 51) エアセクションの東京方の絶縁碍子.

51) エアセクションの東京方の絶縁碍子. 52) 異相区分切替セクションを構成するエアセクション(東京方)を東側から見たところ.

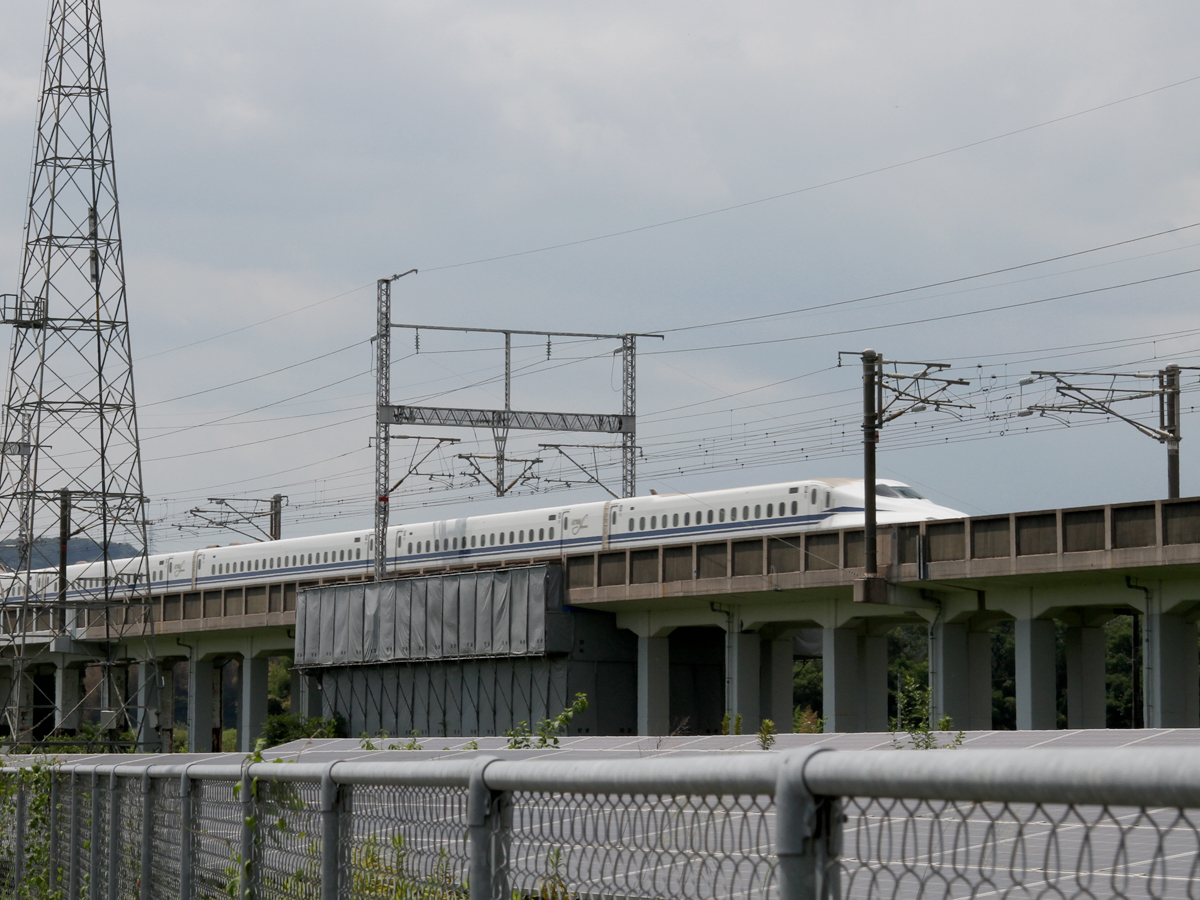

52) 異相区分切替セクションを構成するエアセクション(東京方)を東側から見たところ. 53) 異相区分切替セクションを抜けようとするN700S系の上り列車.

53) 異相区分切替セクションを抜けようとするN700S系の上り列車. 54) 異相区分切替セクションより東京方の架線柱.上下線のATき電線,合計2本分のみが支持されています.

54) 異相区分切替セクションより東京方の架線柱.上下線のATき電線,合計2本分のみが支持されています. 55) 新上道変電所-新香登補助き電区分所(旧 補助き電線開閉所)間のトンネル坑口付近にある鉄構.トンネル内はATき電線と補助き電線合わせて6本のき電線を通すには狭すぎるため,トンネル区間ではATき電線のみをトンネル内に通し,補助き電線の4本は鉄構から線路外に引き出され鉄塔に支持された架空線として山越えをしていました.現在の鉄構はATき電線のみが素通りする形になっています.

55) 新上道変電所-新香登補助き電区分所(旧 補助き電線開閉所)間のトンネル坑口付近にある鉄構.トンネル内はATき電線と補助き電線合わせて6本のき電線を通すには狭すぎるため,トンネル区間ではATき電線のみをトンネル内に通し,補助き電線の4本は鉄構から線路外に引き出され鉄塔に支持された架空線として山越えをしていました.現在の鉄構はATき電線のみが素通りする形になっています. 56) 線路の反対,南側からみた補助き電線引き出し鉄構.

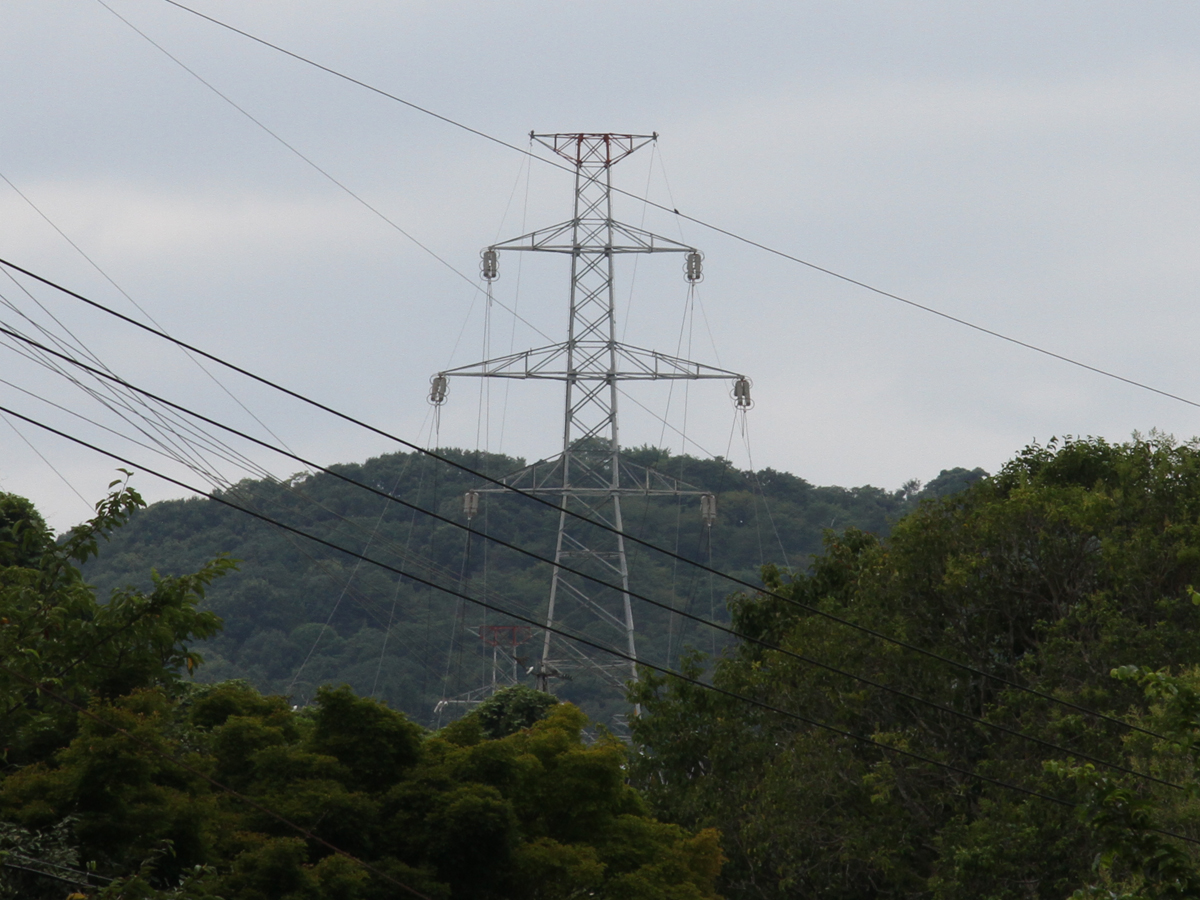

56) 線路の反対,南側からみた補助き電線引き出し鉄構. 57) 新上道変電所-新香登補助き電区分所間のトンネル上にある補助き電線の鉄塔.補助き電線が撤去された区間では大半の鉄塔は既に撤去されていますが,ごくわずかに放置されて残っている鉄塔があります.

57) 新上道変電所-新香登補助き電区分所間のトンネル上にある補助き電線の鉄塔.補助き電線が撤去された区間では大半の鉄塔は既に撤去されていますが,ごくわずかに放置されて残っている鉄塔があります. 58) 57)の隣にある鉄塔.麓から確認出来る限りでは補助き電線撤去区間で残っている鉄塔は2本のみとなっています.

58) 57)の隣にある鉄塔.麓から確認出来る限りでは補助き電線撤去区間で残っている鉄塔は2本のみとなっています. 59) 58)の鉄塔を東麓の(新大阪方)の吉井川堤防上から見たところ.最上部は架空地線を支持していた腕金で,その下の腕金が補助き電線の本数と同じ4本となっていて,送電線の本数が3の倍数である一般的な三相交流の送電鉄塔(ドナウ型などの特殊なものを除く)とは形状が異なっています.

59) 58)の鉄塔を東麓の(新大阪方)の吉井川堤防上から見たところ.最上部は架空地線を支持していた腕金で,その下の腕金が補助き電線の本数と同じ4本となっていて,送電線の本数が3の倍数である一般的な三相交流の送電鉄塔(ドナウ型などの特殊なものを除く)とは形状が異なっています. 60) 補助き電線跡の鉄塔(左上の〇)と山陽新幹線の線路(第一吉井トンネル)の位置関係.

60) 補助き電線跡の鉄塔(左上の〇)と山陽新幹線の線路(第一吉井トンネル)の位置関係. 61) 第一吉井トンネルの坑口.上下線のATき電線は一旦入口の壁に引き留められた後,天井の金具に支持されてトンネル内に入っていきます.

61) 第一吉井トンネルの坑口.上下線のATき電線は一旦入口の壁に引き留められた後,天井の金具に支持されてトンネル内に入っていきます. 62) 吉井川橋梁西詰(博多方)にある補助き電線引き出し鉄構.58)の鉄塔から麓に降りて来た補助き電線はこの鉄構に接続されて,これより新大阪方はATき電線と合わせて6本のき電線となって架線柱上部に支持されていました.

62) 吉井川橋梁西詰(博多方)にある補助き電線引き出し鉄構.58)の鉄塔から麓に降りて来た補助き電線はこの鉄構に接続されて,これより新大阪方はATき電線と合わせて6本のき電線となって架線柱上部に支持されていました. 63) 吉井川橋梁西詰の補助き電線引き出しを近くに寄って見たところ.補助き電線は完全に撤去され,ATき電線のみが素通りしています.

63) 吉井川橋梁西詰の補助き電線引き出しを近くに寄って見たところ.補助き電線は完全に撤去され,ATき電線のみが素通りしています. 64) 鉄構内のATき電線(F上り・F下り)の様子.

64) 鉄構内のATき電線(F上り・F下り)の様子. 65) 吉井川橋梁を右岸(博多方)の堤防から見たところ.

65) 吉井川橋梁を右岸(博多方)の堤防から見たところ. 66) 吉井川橋梁を渡るN700系8000番台下り電車.山陽新幹線の撮影地として有名な吉井川橋梁ですが,古い作例に写っている上下線のATき電線に補助き電線の4本を加えた6本のき電線に対し,現在は補助き電線が撤去されてATき電線の2本のみとなり架線鉄としては少し寂しい感じもします.

66) 吉井川橋梁を渡るN700系8000番台下り電車.山陽新幹線の撮影地として有名な吉井川橋梁ですが,古い作例に写っている上下線のATき電線に補助き電線の4本を加えた6本のき電線に対し,現在は補助き電線が撤去されてATき電線の2本のみとなり架線鉄としては少し寂しい感じもします. 67) 新上道変電所の付近で山陽新幹線と交差する山陽本線の下り電車.

67) 新上道変電所の付近で山陽新幹線と交差する山陽本線の下り電車.