日本の『デッドセクション』徳島の鉄道

本項では日本で唯一旅客鉄道の電化率が0%である徳島県の鉄道について説明しています.

旅客鉄道電化率0%の理由

徳島県は,現在に至るまで全く鉄道の電化区間が存在したことがない日本で唯一の都道府県となっています.その理由については下記に挙げた要因が複合したためではないかと推測されます.

- 電化路線を開業できるような資金力のある私鉄が存在しなかった.なお,現在の高徳線の一部と鳴門線は開業時は「阿波電気軌道」という私鉄でしたが,電化を断念せざるを得ず,その後社名の変更を余儀なくされています.

- 国鉄路線に関しては,四国では蒸気機関車牽引の客車列車から気動車への転換,いわゆる「無煙化」が比較的早くから進められ,その後,鉄道近代化のメインとなった電化の波に乗り遅れた.

- 高松と徳島を結ぶ高徳線(←高徳本線)の讃岐山脈(阿讃山脈)を貫くトンネルの断面が小さく,天井の拡張や盤下げなどの大規模な工事無しでは架線の設置が難しかった.

- 気動車の技術の進歩により,電化しなくても十分なスピードアップ・輸送力強化を果たすことが可能となった.

- 大阪~神戸~淡路島を経由して徳島~高松方面を結ぶ「四国新幹線」(当然ながら電化路線)の計画が進展しなかった.

- 国鉄の分割・民営化後は,東京・名古屋・大阪のような大都市圏の通勤輸送や新幹線などのドル箱を持たないJR四国にとって,莫大な設備投資が必要な電化を全面的に進めることが難しかった

徳島に「電車」が走る見込み

以上のような状況から,近い将来での正式な電化は残念ながら望めそうにない徳島の鉄道ですが,「電車」が走る望みが全く無いかと言うとそうではありません.2014年1月~2月にかけて高徳線・鳴門線・徳島線で走行試験を行った近畿車輛の「Smart BEST」は,「メインの動力はあくまでもバッテリーとモーター,搭載したディーゼルエンジン発電機はバッテリーの電力が減った分の充電用」との位置付けで,鉄道事業を所管する国土交通省はあくまで,「ハイブリッド気動車」の一種であるとの見解のようですが,少なくとも開発元の近畿車輛と走行試験に協力したJR四国は「自己充電型バッテリー電車」と呼んでおり,本車両を「電車」であると考えているようです.JR四国での具体的な導入計画は無いとのことですが,今後の国土交通省の見解,および本方式の普及具合によっては,「電車」と認められて徳島県内を営業運転するという可能性もあるかと思います.

また,この「Smart BEST」にプラグインハイブリッド車のような充電端子を取り付け,車両基地内で一晩フル充電してから出発・・・というように発展させれば,「地上から電力の供給を受け,モーターを駆動して自走する」という電車の定義にもほぼ合致するのではないか,と思います.

県内全線デッドセクション

ともかく,現在の徳島の鉄道には架線(またはそれに類するもの・・・正式には電車線と呼ぶ)は一切存在しません.架線が無いのだから当然電気も流れていません.「架線に電気が流れていない区間」がデッドセクションの定義であるならば,「架線に電気が流れていない」→「電気の流れている架線がない」とやや強引な読み替えを行えば,「徳島の鉄道は県内全線が『デッドセクション』である」と言ってしまっても良いのかもしれません.

本項ではそんな徳島の鉄道や電車のような乗り物,その他について画像で紹介したいと思います.また下記については別項でも説明しています.

高徳線 佐古-徳島間の単線並列区間

自己充電型バッテリー電車「Smart BEST」徳島線試乗会

徳島にやって来た「0系新幹線(?)」鉄道ホビートレイン

徳島の電車(モドキ?)鳴門の「すろっぴー」

大鳴門橋の「四国新幹線」と「渦の道」

1) 予讃線・高徳線高松駅.直流1500V電化の予讃線ホーム(4番線)には架線が張られていますが,隣の高徳線ホーム(3番線)には架線は張られていません.徳島県の長い「デッドセクション」はここから始まります.

1) 予讃線・高徳線高松駅.直流1500V電化の予讃線ホーム(4番線)には架線が張られていますが,隣の高徳線ホーム(3番線)には架線は張られていません.徳島県の長い「デッドセクション」はここから始まります. 2) 高松駅ホーム端から松山・徳島方を見たところ,奥に伸びる3本の線路のうち,一番左の架線がない線路が高徳線です.

2) 高松駅ホーム端から松山・徳島方を見たところ,奥に伸びる3本の線路のうち,一番左の架線がない線路が高徳線です. 3) 高松駅3番線に到着する高徳線の特急「うずしお」.

3) 高松駅3番線に到着する高徳線の特急「うずしお」. 4) 高松駅2番線で発車を待つ高徳線引田行きの普通列車.このホームにもやはり架線は張られていません.

4) 高松駅2番線で発車を待つ高徳線引田行きの普通列車.このホームにもやはり架線は張られていません. 5) 高松駅から線路沿いに少し歩いた地点.一目見たときは「高徳線の線路に架線が張られている!」と思いましたが,(残念ながら?)隣の予讃線の架線の引き留め部が伸びているだけでした.

5) 高松駅から線路沿いに少し歩いた地点.一目見たときは「高徳線の線路に架線が張られている!」と思いましたが,(残念ながら?)隣の予讃線の架線の引き留め部が伸びているだけでした. 6) 同地点を跨線橋の上から見たところ.ここだけを見れば,やはり電化されているように見えなくもありません.

6) 同地点を跨線橋の上から見たところ.ここだけを見れば,やはり電化されているように見えなくもありません. 7) 同地点を反対側から見たところ.やっぱり架線が張られているように見えます.

7) 同地点を反対側から見たところ.やっぱり架線が張られているように見えます. 8) 予讃線・高徳線手前の踏み切りから高松駅方を見たところ.

8) 予讃線・高徳線手前の踏み切りから高松駅方を見たところ. 9) 予讃線・高徳線の分岐・合流地点を踏み切りから見たところ.右にカーブしていく複線電化の線路が予讃線松山方,直進し,その先でやや左にカーブしている単線非電化の線路が高徳線です.架線ともここでお別れです.

9) 予讃線・高徳線の分岐・合流地点を踏み切りから見たところ.右にカーブしていく複線電化の線路が予讃線松山方,直進し,その先でやや左にカーブしている単線非電化の線路が高徳線です.架線ともここでお別れです. 10) 分岐点を松山方向へ走行する121系電車.

10) 分岐点を松山方向へ走行する121系電車. 11) 合流点を高松方向へ走行する121系電車.ワンマン化改造を受けた車両は帯色が赤に変更されています.

11) 合流点を高松方向へ走行する121系電車.ワンマン化改造を受けた車両は帯色が赤に変更されています. 12) 合流点を高松方向へ走行する快速「マリンライナー」.前3両がJR四国5000系,後2両がJR西日本の223系5000番台.

12) 合流点を高松方向へ走行する快速「マリンライナー」.前3両がJR四国5000系,後2両がJR西日本の223系5000番台. 13) 合流点を高松方向へ走行する高徳線普通列車.こちらは当然気動車です.

13) 合流点を高松方向へ走行する高徳線普通列車.こちらは当然気動車です. 14) 徳島の「デッドセクション」のもう一方の末端,土讃線の琴平駅構内.高松方面からの電車は当駅が終着となります.

14) 徳島の「デッドセクション」のもう一方の末端,土讃線の琴平駅構内.高松方面からの電車は当駅が終着となります. 15) 土讃線の電化にはコスト削減のため,おもに吊架線(メッセンジャー)を省略した直接吊架式が採用されています.たわみによる架線高さの変動が大きく,離線しやすいため,運転速度がそれほど高くない線区のごく一部に採用されています.

15) 土讃線の電化にはコスト削減のため,おもに吊架線(メッセンジャー)を省略した直接吊架式が採用されています.たわみによる架線高さの変動が大きく,離線しやすいため,運転速度がそれほど高くない線区のごく一部に採用されています. 16) 土讃線琴平駅南方の架線末端部.

16) 土讃線琴平駅南方の架線末端部. 17) 架線末端部を反対側から見たところ.この先が徳島県に続く本当の非電化区間です.

17) 架線末端部を反対側から見たところ.この先が徳島県に続く本当の非電化区間です. 18) 架線末端部をアップで見たところ.

18) 架線末端部をアップで見たところ. 19) 架線の引き留め部.後ろに見える讃岐山脈は温暖な香川には珍しく雪を被っています.

19) 架線の引き留め部.後ろに見える讃岐山脈は温暖な香川には珍しく雪を被っています. 20) 徳島の「デッドセクション」中心地,徳島運転所および徳島駅の様子.ご覧の通りの気動車天国です.

20) 徳島の「デッドセクション」中心地,徳島運転所および徳島駅の様子.ご覧の通りの気動車天国です. 21) 徳島運転所に来所した珍客,自己充電型バッテリー電車「Smart BEST」(敷地外から撮影・以下同じ).徳島県を「電車が唯一走っていない県」から脱却させてくれた(かもしれない)車両です.なお,後日に行われた体験試乗会の様子は徳島線の自己充電型バッテリー電車「Smart BEST」試乗会で詳しく紹介しています.

21) 徳島運転所に来所した珍客,自己充電型バッテリー電車「Smart BEST」(敷地外から撮影・以下同じ).徳島県を「電車が唯一走っていない県」から脱却させてくれた(かもしれない)車両です.なお,後日に行われた体験試乗会の様子は徳島線の自己充電型バッテリー電車「Smart BEST」試乗会で詳しく紹介しています. 22) 車体側面のロゴ.

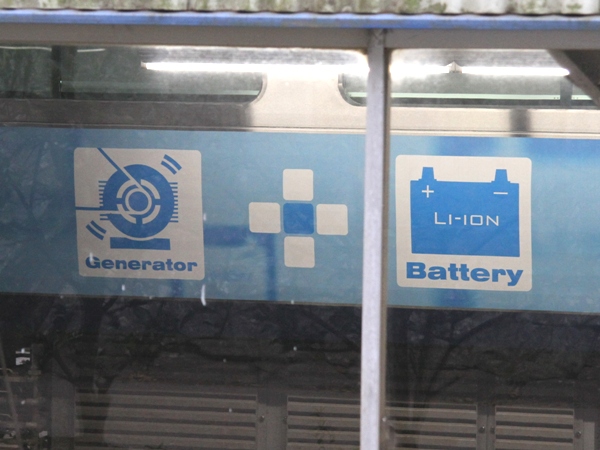

22) 車体側面のロゴ. 23) 車体側面のロゴ(その2).ハイブリッド車であることを分かりやすく示しています.

23) 車体側面のロゴ(その2).ハイブリッド車であることを分かりやすく示しています. 24) 前頭部を横から見たところ.スカート裾に「A-1」の表記があります.また,乗務員室ドア横には「SS」の表記があり,JR四国管内で試験走行を行うためにATS-SSが装備されていることが分かります.

24) 前頭部を横から見たところ.スカート裾に「A-1」の表記があります.また,乗務員室ドア横には「SS」の表記があり,JR四国管内で試験走行を行うためにATS-SSが装備されていることが分かります. 25) 床下のリチウムイオン蓄電池を納めたと思われる機器箱.「蓄電池箱C」の表記があります.

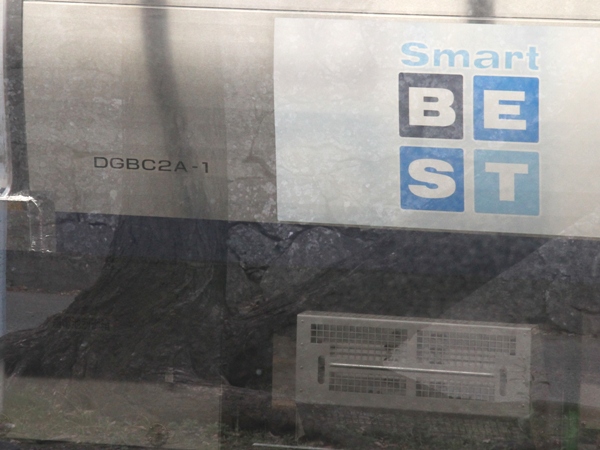

25) 床下のリチウムイオン蓄電池を納めたと思われる機器箱.「蓄電池箱C」の表記があります. 26) 形式の表記.「DGBC」とはDiesel Genelator Battery Carの略だと思われます.

26) 形式の表記.「DGBC」とはDiesel Genelator Battery Carの略だと思われます.

1) 予讃線・高徳線高松駅.直流1500V電化の予讃線ホーム(4番線)には架線が張られていますが,隣の高徳線ホーム(3番線)には架線は張られていません.徳島県の長い「デッドセクション」はここから始まります.

1) 予讃線・高徳線高松駅.直流1500V電化の予讃線ホーム(4番線)には架線が張られていますが,隣の高徳線ホーム(3番線)には架線は張られていません.徳島県の長い「デッドセクション」はここから始まります. 2) 高松駅ホーム端から松山・徳島方を見たところ,奥に伸びる3本の線路のうち,一番左の架線がない線路が高徳線です.

2) 高松駅ホーム端から松山・徳島方を見たところ,奥に伸びる3本の線路のうち,一番左の架線がない線路が高徳線です. 3) 高松駅3番線に到着する高徳線の特急「うずしお」.

3) 高松駅3番線に到着する高徳線の特急「うずしお」. 4) 高松駅2番線で発車を待つ高徳線引田行きの普通列車.このホームにもやはり架線は張られていません.

4) 高松駅2番線で発車を待つ高徳線引田行きの普通列車.このホームにもやはり架線は張られていません. 5) 高松駅から線路沿いに少し歩いた地点.一目見たときは「高徳線の線路に架線が張られている!」と思いましたが,(残念ながら?)隣の予讃線の架線の引き留め部が伸びているだけでした.

5) 高松駅から線路沿いに少し歩いた地点.一目見たときは「高徳線の線路に架線が張られている!」と思いましたが,(残念ながら?)隣の予讃線の架線の引き留め部が伸びているだけでした. 6) 同地点を跨線橋の上から見たところ.ここだけを見れば,やはり電化されているように見えなくもありません.

6) 同地点を跨線橋の上から見たところ.ここだけを見れば,やはり電化されているように見えなくもありません. 7) 同地点を反対側から見たところ.やっぱり架線が張られているように見えます.

7) 同地点を反対側から見たところ.やっぱり架線が張られているように見えます. 8) 予讃線・高徳線手前の踏み切りから高松駅方を見たところ.

8) 予讃線・高徳線手前の踏み切りから高松駅方を見たところ. 9) 予讃線・高徳線の分岐・合流地点を踏み切りから見たところ.右にカーブしていく複線電化の線路が予讃線松山方,直進し,その先でやや左にカーブしている単線非電化の線路が高徳線です.架線ともここでお別れです.

9) 予讃線・高徳線の分岐・合流地点を踏み切りから見たところ.右にカーブしていく複線電化の線路が予讃線松山方,直進し,その先でやや左にカーブしている単線非電化の線路が高徳線です.架線ともここでお別れです. 10) 分岐点を松山方向へ走行する121系電車.

10) 分岐点を松山方向へ走行する121系電車. 11) 合流点を高松方向へ走行する121系電車.ワンマン化改造を受けた車両は帯色が赤に変更されています.

11) 合流点を高松方向へ走行する121系電車.ワンマン化改造を受けた車両は帯色が赤に変更されています. 12) 合流点を高松方向へ走行する快速「マリンライナー」.前3両がJR四国5000系,後2両がJR西日本の223系5000番台.

12) 合流点を高松方向へ走行する快速「マリンライナー」.前3両がJR四国5000系,後2両がJR西日本の223系5000番台. 13) 合流点を高松方向へ走行する高徳線普通列車.こちらは当然気動車です.

13) 合流点を高松方向へ走行する高徳線普通列車.こちらは当然気動車です. 14) 徳島の「デッドセクション」のもう一方の末端,土讃線の琴平駅構内.高松方面からの電車は当駅が終着となります.

14) 徳島の「デッドセクション」のもう一方の末端,土讃線の琴平駅構内.高松方面からの電車は当駅が終着となります. 15) 土讃線の電化にはコスト削減のため,おもに吊架線(メッセンジャー)を省略した直接吊架式が採用されています.たわみによる架線高さの変動が大きく,離線しやすいため,運転速度がそれほど高くない線区のごく一部に採用されています.

15) 土讃線の電化にはコスト削減のため,おもに吊架線(メッセンジャー)を省略した直接吊架式が採用されています.たわみによる架線高さの変動が大きく,離線しやすいため,運転速度がそれほど高くない線区のごく一部に採用されています. 16) 土讃線琴平駅南方の架線末端部.

16) 土讃線琴平駅南方の架線末端部. 17) 架線末端部を反対側から見たところ.この先が徳島県に続く本当の非電化区間です.

17) 架線末端部を反対側から見たところ.この先が徳島県に続く本当の非電化区間です. 18) 架線末端部をアップで見たところ.

18) 架線末端部をアップで見たところ. 19) 架線の引き留め部.後ろに見える讃岐山脈は温暖な香川には珍しく雪を被っています.

19) 架線の引き留め部.後ろに見える讃岐山脈は温暖な香川には珍しく雪を被っています. 20) 徳島の「デッドセクション」中心地,徳島運転所および徳島駅の様子.ご覧の通りの気動車天国です.

20) 徳島の「デッドセクション」中心地,徳島運転所および徳島駅の様子.ご覧の通りの気動車天国です. 21) 徳島運転所に来所した珍客,自己充電型バッテリー電車「Smart BEST」(敷地外から撮影・以下同じ).徳島県を「電車が唯一走っていない県」から脱却させてくれた(かもしれない)車両です.なお,後日に行われた体験試乗会の様子は徳島線の自己充電型バッテリー電車「Smart BEST」試乗会で詳しく紹介しています.

21) 徳島運転所に来所した珍客,自己充電型バッテリー電車「Smart BEST」(敷地外から撮影・以下同じ).徳島県を「電車が唯一走っていない県」から脱却させてくれた(かもしれない)車両です.なお,後日に行われた体験試乗会の様子は徳島線の自己充電型バッテリー電車「Smart BEST」試乗会で詳しく紹介しています. 22) 車体側面のロゴ.

22) 車体側面のロゴ. 23) 車体側面のロゴ(その2).ハイブリッド車であることを分かりやすく示しています.

23) 車体側面のロゴ(その2).ハイブリッド車であることを分かりやすく示しています. 24) 前頭部を横から見たところ.スカート裾に「A-1」の表記があります.また,乗務員室ドア横には「SS」の表記があり,JR四国管内で試験走行を行うためにATS-SSが装備されていることが分かります.

24) 前頭部を横から見たところ.スカート裾に「A-1」の表記があります.また,乗務員室ドア横には「SS」の表記があり,JR四国管内で試験走行を行うためにATS-SSが装備されていることが分かります. 25) 床下のリチウムイオン蓄電池を納めたと思われる機器箱.「蓄電池箱C」の表記があります.

25) 床下のリチウムイオン蓄電池を納めたと思われる機器箱.「蓄電池箱C」の表記があります. 26) 形式の表記.「DGBC」とはDiesel Genelator Battery Carの略だと思われます.

26) 形式の表記.「DGBC」とはDiesel Genelator Battery Carの略だと思われます.